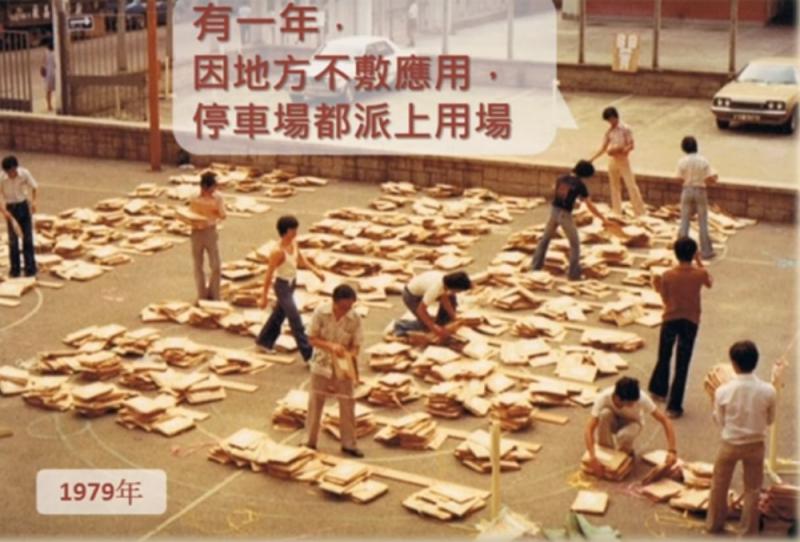

圖:70年代分試卷情況\影片截圖

【大公報訊】記者楊州報道:考試常被稱為本港學生壓力來源。任職考試局和考評局秘書長累計逾25年的蔡熾昌認為,考試制度較為公平、公正的人才篩選機制,大部分壓力源於社會因素,惟局方無法改變。回首25個春秋,令蔡熾昌最難忘莫過於1996年高考試題疑似泄漏事件,近600考生引用同一篇範文,自此更開先河,中化科明文禁止用範文作答。

難忘試題疑似泄漏事件

從考試局到後來的考評局,2004年前的會考和高考以百萬計證書都由蔡熾昌簽發。講到多年經歷,蔡熾昌最難忘1996年高考試題疑似泄漏的事件,中國語文及文化科的實用文類寫作部分,接獲舉報信稱考生得知考題並以範文作答,故考評局(當時稱為考試局)展開調查,最後澄清並非是考評局泄漏考題。他說,當時實用文類寫作考題三選一,其中一題是為香港旅遊作宣傳,要求以不少於一個中國傳統節日,但調查發現民間補習社亦有類似的作文範本介紹中秋節文化。

當時有8000多份試卷選答了中國傳統節日的題目,其中600多份涉及引用有關中秋節文化範文。蔡熾昌說,這對考評局而言處於兩難局面,既不能對其他考生不公道,亦不能直接否定600多位考生,局方其後更成立專責小組跟進,逐句覆核,凡有範文句子則作罷。而當時英文寫作是明文規定禁止範文作答,因作文考核的是創作能力,而非背誦能力,專責小組成員亦基於此理由,其後中化科亦明文規定禁止範文作答,杜絕同類事情再發生。

本港學生考試壓力大,有人歸咎於公開考試。蔡熾昌認為,學生大部分壓力源於社會因素,局方亦無法改變社會,他以德國為例,當地技工與教授待遇差距小,自然較少人為求任高待遇的知識分子而拚命考試。

坊間流傳閱卷員在街上公開批閱,甚至丟失試卷等事件,蔡熾昌說,局方有機制處理,如會聯絡閱卷員找回丟失試卷,若不幸無法尋回,會以同一科目的其他卷作綜合性評級,萬一該名考生的科目是宗教科(僅卷一),則參考校內成績,「如果丟失試卷是自修生,又是宗教科,就參考以往會考同科的成績,相信好難會咁巧」。