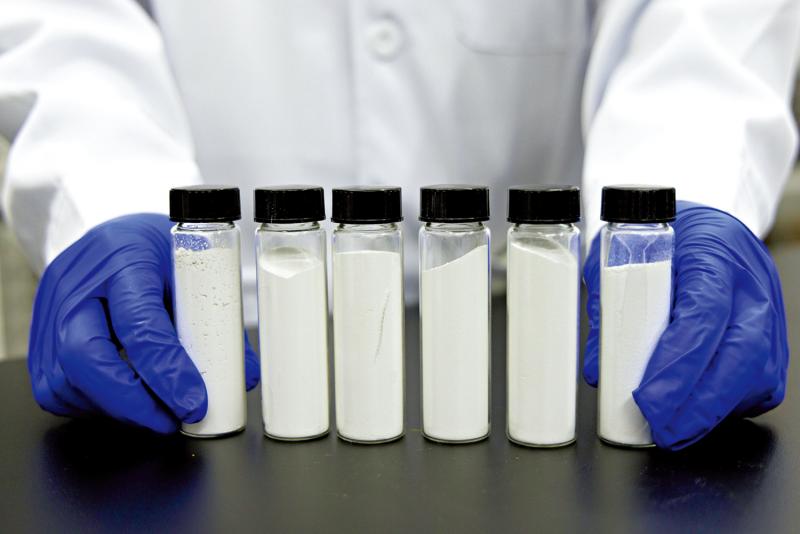

圖:中國稀土出口管制政策經歷了三個階段,逐步從單純的資源保護升級為維護國家技術主權的戰略工具。

中國在全球稀土產業中的主導地位無可替代:佔60%以上的開採量、90%的精煉產能,形成從礦山開採到高端磁材製造的完整產業閉環。這種產業優勢與半導體產業的深度綁定,使得稀土出口管制必然引發全球產業鏈的連鎖反應。

稀土被稱為「工業維生素」,雖在半導體產品中含量微乎其微,卻貫穿芯片製造全鏈條:光刻機透鏡組依賴含鑭特種玻璃實現精準成像,蝕刻機需稀土永磁材料提供穩定磁場,芯片終端設備的電機與傳感器更是離不開釹鐵硼磁體。

中國稀土產業的主導地位並非天然形成,而是經過數十年技術積累與產業整合形成的綜合優勢,體現在資源掌控、技術突破、產能集中三大維度。

資源儲備方面,中國稀土儲量雖僅佔全球36%(2024年數據),但中重稀土佔比高達90%以上,而鏑、鈥、鉺等中重稀土正是半導體、軍工等高端領域的關鍵原料。通過實施《稀土管理條例》等法規,中國建立了嚴格的資源開採總量控制制度,2025年稀土開採配額控制在16萬噸以內,既保障資源可持續利用,又掌握供給節奏。而美國、澳洲等國雖擁有豐富輕稀土資源,但中重稀土儲量匱乏,開採成本是中國的3到5倍。

深練內功奠定主導地位

技術壁壘的構建是中國保持優勢的核心。在冶煉分離環節,中國企業突破的「聯動萃取工藝」將稀土元素分離純度提升至99.999%,遠高於國際同類技術的99.9%,且能耗降低40%以上。磁材製造領域,中國掌握的釹鐵硼磁體燒結技術,能將磁能積提升至55MGOe以上,滿足半導體設備的高精度要求。更關鍵的是,中國形成了從稀土開採、冶煉分離到磁材製造、二次資源回收的全鏈條技術體系,僅2024年就申請相關專利超過兩萬項,佔全球總量的75%。

產能集中效應進一步鞏固優勢。全球90%的稀土精煉產能集中在中國,江西贛州、內蒙古包頭等產業集群形成完整產業生態,僅贛州一地就聚集了300多家稀土深加工企業,實現從原礦到高端磁材的「一站式」生產。這種產業集聚帶來顯著的規模效應,使得中國稀土加工成本比美國低60%、比歐洲低80%。美國MP Materials公司雖重啟芒廷帕斯稀土礦,但因缺乏核心精煉技術,其產出的原礦仍需運往中國加工,2025年本土精煉產能僅佔全球不足10%。

全球產業分工形成「中國稀土─歐美芯片」的互補格局。中國提供半導體產業所需的關鍵稀土材料,而美國、荷蘭等國提供高端芯片設計與製造設備,這種分工在過去二十年支撐全球科技產業快速發展。但近年來,這種互補格局逐漸演變為戰略博弈:美國通過「實體清單」限制芯片技術對華出口,而中國則通過稀土管制反制,形成「技術封鎖vs資源管控」的博弈態勢。

中國稀土出口管制政策共經歷了三個階段,逐步從單純的資源保護升級為維護國家技術主權的戰略工具,反映了產業發展與國際博弈的雙重需求。

2005-2019年為「資源保護階段」,政策核心是控制開採與出口總量。這一時期,中國主要通過實施出口配額制度、提高出口關稅等措施,遏制稀土資源無序開採與低價出口。2010年將稀土出口配額縮減至3萬噸,較2009年減少40%,同時將出口關稅提高至25%。但這一階段的政策存在明顯局限:僅僅是管控原礦與初級產品出口,並未涉及深加工產品與技術,導致大量稀土以初級產品形式出口後,被境外企業加工成高端材料返銷中國,形成「低端出口─高端進口」的怪圈。

2020-2024年進入「產業鏈管控階段」,政策重點轉向中高端產品與關鍵材料。隨着《中華人民共和國出口管制法》實施,中國開始將稀土深加工產品納入管控範圍。去年4月,商務部首次對釤、釓、鋱等7類中重稀土相關物項實施出口管制,要求企業憑許可證出口。這一調整針對性解決了此前政策的漏洞,將管控節點從開採端延伸至加工端,但尚未涉及核心技術環節,給境外企業通過技術合作獲取工藝的空間。

2025年起進入「技術主權階段,政策實現全鏈條、跨區域管控的突破。10月9日發布的兩項公告,標誌着管制體系的成熟:一方面將稀土開採、冶煉分離、磁材製造等全鏈條技術納入管控,包括設計圖紙、工藝參數、生產線維護等技術載體;另一方面建立域外適用制度,要求境外使用中國稀土成分(0.1%及以上)或中國技術生產的物項出口前需獲得許可。這種「技術+資源+域外管轄」的三維管控體系,實現了從「管產品」到「管能力」的質變。

偽造標籤 向美非法輸送

2025年稀土管制新政的出台,既是維護國家安全的內在需求,也是應對國際技術封鎖的戰略反制,體現了「被動防禦」向「主動布局」的轉變。

國家安全保障是政策的根本出發點。商務部新聞發言人明確指出,部分境外組織通過偽造標籤、虛報成分等手段,將中國稀土非法輸送至軍事領域,用於研發先進武器系統,對中國國家安全構成潛在威脅。事實上,美國軍方3/4的關鍵武器部件依賴中國稀土產品,F-35戰機的制導系統、六代機NGAD項目的傳感器均需中國產高性能磁體。

長期以來,美國在半導體領域對中國實施嚴格技術封鎖,通過「實體清單」限制中國企業獲取14納米以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片的生產技術與設備,試圖遏制中國半導體產業升級。

中國稀土管制正是對這種單邊封鎖的回應,通過掌握資源與技術主動權,迫使美國在芯片技術出口、產業鏈合作等方面做出讓步,形成「稀土資源換芯片技術」的博弈格局。

2025年稀土管制新政實施後,全球半導體產業鏈立即出現明顯震盪,供應鏈中斷風險上升與成本大幅增加成為最直接的衝擊,不同環節受影響程度呈現差異化特徵。

半導體設備製造商首當其衝。荷蘭ASML公司面臨雙重壓力:一方面,EUV光刻機所需的含鑭光學玻璃供應受限,其核心供應商肖特集團(Schott)的中國稀土採購量佔比達80%,新政實施後,訂單交付周期從3個月延長至6個月以上;另一方面,設備中的釹鐵硼磁體面臨斷供風險,ASML今年三季度財報顯示,稀土管制已導致其EUV光刻機產能下降15%,交付延遲影響全球晶圓廠擴產計劃。

晶圓製造企業面臨成本與產能的雙重擠壓。台積電、三星等頭部企業在14納米以下製程生產中,對高純度稀土靶材的需求巨大,每萬片12吋晶圓需消耗約50公斤稀土靶材。新政實施後,稀土靶材價格在一個月內上漲40%,直接導致台積電先進製程芯片成本增加8%-10%。更嚴峻的是,部分靶材供應商因未獲得出口許可,被迫暫停供貨,台積電高雄廠的3納米生產線利用率從90%降至75%。

終端應用企業出現供應鏈替代恐慌。蘋果、特斯拉等企業的產品集成大量含稀土元器件,蘋果iPhone 16的振動馬達、攝像頭防抖系統均依賴中國產釹鐵硼磁體,特斯拉Model 3的驅動電機需消耗2.5公斤稀土永磁材料。為應對供應不確定性,這些企業紛紛啟動緊急採購,推高稀土價格的同時,開始尋求替代供應商,但短期內難以滿足技術標準。

半導體產業鏈進調整期

摩根大通測算,全球半導體終端企業因稀土管制增加的額外成本超過200億美元。

隨着管制政策的持續實施,全球半導體產業鏈將進入深度調整期,供應鏈多元化、區域化特徵凸顯,產業競爭規則面臨重塑。

供應鏈「去中國化」嘗試與現實困境並存。美國、歐盟、日本等紛紛加速構建本土稀土供應鏈,但現實挑戰嚴峻。譬如,美國芒廷帕斯礦的精煉成本是中國的3倍,歐盟新建產能需至少5年時間,日本依賴的蒙古礦山開採成本高出中國30%。

產業鏈區域化集聚趨勢加強。全球半導體產業開始形成「中國資源+技術─美國高端技術─其他地區製造」的多極格局:中國保留稀土開採、深加工及中低端芯片製造環節;美國聚焦芯片設計、高端設備研發;東南亞、墨西哥等地成為封裝測試及低端製造基地。這種區域化布局試圖降低對單一市場的依賴,但增加了產業鏈協調成本,據波士頓諮詢測算,全球半導體產業鏈區域化重構將增加15%-20%的額外成本。

(作者為外資投資基金董事總經理)