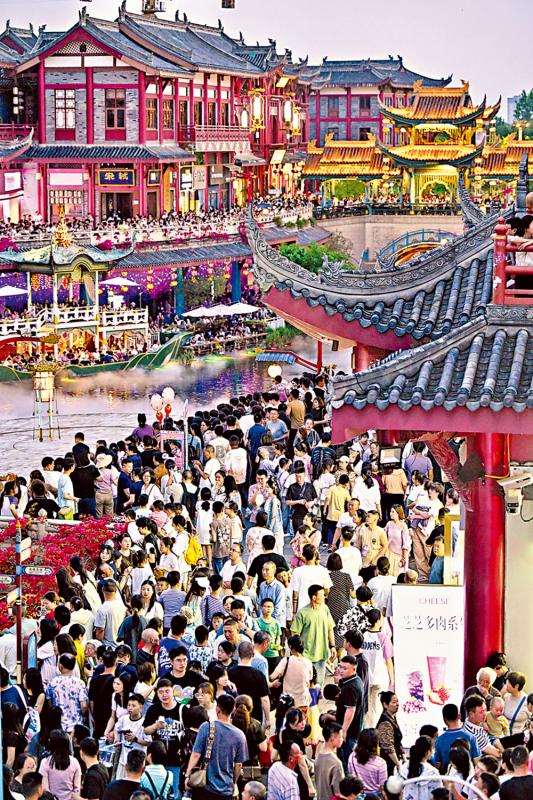

圖:有着「大宋不夜城」之稱的四川眉山東坡印象水街迎來五一遊客高峰。

今年「五一」小長假,社交媒體上到處都是熱門景點門票售罄的新聞。如此密集的出行,也給交通運輸帶來了堪比春運的巨大壓力,很多大城市都出現了高鐵票和動車票幾乎全面售罄的罕見局面,鐵路部門不得不緊急增開夜間高鐵來緩解運能壓力。而對遊客來說,買到高鐵票可能還只是克服困難的第一步,等他們辛苦趕到準備下榻的目的地時,卻發現住宿又成了新的大難題。無論酒店還是民宿,「五一」期間普遍出現了價格倍增的趨勢。可即便如此,很多酒店仍然處於「一房難求」的局面。

以上種種現象的出現,都證明國人「五一」出行熱情異常高漲。至於這種熱度的產生,在現有的長假模式下,勢必在短期內形成旅遊相關資源的嚴重供不應求,導致某些旅遊需求無法得到滿足。短期集中出遊也會導致部分景區過於擁擠,甚至導致大量遊客深夜滯留,旅遊體驗變差。

平衡社會資源供求

或許有人會說,既然問題的根本在於供不應求,那麼增加酒店房間的供給不就行了?在各地多建些大規模的酒店,是否就能緩解矛盾呢?但這種思考方式,僅僅考慮到如何化解諸如「五一」、「十一」等長假期間的矛盾,而忽視了長假之外時間的供求關係。根據2024年的一項數據統計顯示,內地酒店行業的平均入住率為58.8%,也就是平時會有超過40%的房間處於空置狀態。如果為了應對每年的長假需求而擴大酒店規模,勢必造成房間空置率的進一步上升,對於酒店來說是虧本買賣。

所以真正的問題,其實是目前這種每年只有幾次長假的制度設計,會在短期內急速扭曲旅遊行業的供求關係。由此導致的結果,就是遊客們不得不付出比平時貴得多的價格,卻只能獲得比平時差得多的體驗。至於看似因此賺得盤滿缽滿的旅遊企業,其實也不得不面對超負荷運轉的巨大壓力,同時還必須警惕各種隱患和風險。從某種意義上來說,這種在短期內爆發性出現的旅遊狂熱,並沒有多少真正的贏家。

如果進一步拓寬視野,還會發現一個值得注意的問題。那就是隨着內地各旅遊景點變得愈加擁擠,有些遊客會將視線轉向海外遊。畢竟內地省市遊原本在價格方面存在的相對優勢,已經因為長假因素變得蕩然無存,那麼很多人寧可支付相同甚至更低的成本去海外開開眼界。對於遊客個體來說,這可能是一個相對理性的選擇。但如果從經濟全局的角度考慮,大量遊客因為內地省市旅遊成本高企而轉向海外遊,客觀上可能造成外匯流失。至於導致這些後果的原因,依然是內地建立在長假制度基礎上的集中旅遊模式。

黃金周旅遊困境的諸多代價提醒我們,非常有必要對現行的長假制度進行改革,將這種全國人民都在同一時間獲得假期的固定模式,調整為可以由每個人自由支配帶薪休假時間的靈活模式。這也是大多數發達國家目前普遍採取的做法,比如規定勞動者每年可以獲得兩到三周時間的帶薪假期,由其根據自身需求及市場行情來具體選擇,從而在全體人群中形成「錯峰出行」的效果,確保旅遊行業的供求關係在全年大部分時間內都處於平穩狀態,降低大起大落給整個行業帶來的衝擊。

在理論上,內地也存在着帶薪假期制度。比如早在2008年,國務院就出台了《職工帶薪年休假條例》。根據其中的規定,職工累計工作已滿1年不滿10年的,年休假5天;已滿10年不滿20年的,年休假10天;已滿20年的,年休假15天。但問題在於,在各個行業都處於高度內捲的現實背景下,很多企業並未真正賦予員工這項權利,有些員工也寧可將假期折算成現金而非自由出行,於是有可能旅遊出行的時間段,依然只剩下了國家法定的長假期。

即便帶薪假期制度未來得到更全面的執行,也依然會出現一種困擾──那就是對於孩子正就讀於學校的年輕家庭來說,父母的旅行計劃往往會受到孩子的牽制,全家出行計劃往往只能安排在每年的寒暑假期間。相比「五一」、「十一」還有春節那樣的法定假日,寒暑假的時間段並沒有那麼集中,但仍然可能在固定時間段出現價格上漲和供給不足的矛盾。

其實,就跟企業實施員工帶薪假期制度不會嚴重妨礙運營一樣,學校同樣可以將享受「年假」的權利賦予學生,比如每年允許學生有一到兩周的休假時間。當然,相信肯定有人擔心這種制度會耽誤學生的學習進度。實際上,隨着網絡授課技術的愈加成熟,學生通過網絡授課或者事後補看視頻的方式,完全有可能跟上學習的進度。更重要的是,中國人自古就把「行萬里路」擺在與「讀萬卷書」同等重要的位置上,在年輕時與家人共同出遊觀察世界的經歷,同樣是人生道路上必不可缺的一堂教育課。

(作者為攜程集團執行董事長)