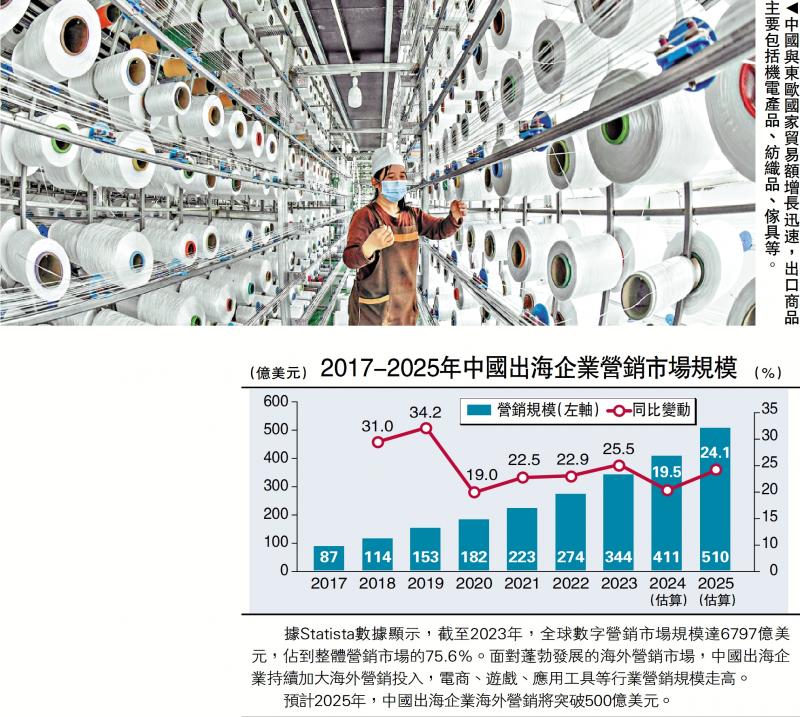

圖:中國與東歐國家貿易額增長迅速,出口商品主要包括機電產品、紡織品、傢具等。

東歐市場對於中國企業出海而言,機遇與挑戰並存。中國企業須通過加強政策研究、推進文化融合、提升核心競爭力及優化物流供應鏈管理等策略,積極應對挑戰,把握市場機遇,在東歐市場實現可持續發展。

中國對東歐國家近年來投資規模持續擴大。投資領域呈現多元化特點,在製造業領域,中國企業積極投資汽車零部件製造、電子電器生產等產業。如中國某汽車零部件企業在波蘭投資建廠,為當地及周邊國家汽車製造商提供配套零部件。在基礎設施建設領域,中國企業參與了多個交通、能源項目建設,像在塞爾維亞的高速公路建設項目,提升了當地交通基礎設施水平。在信息技術、金融服務等新興領域,中國投資也逐漸增多,如中國一些互聯網科技企業在匈牙利設立研發中心,利用當地人才資源開展技術研發。

產業結構互補性強

中國與東歐國家貿易額增長迅速,近五年貿易額增長較快。中國向東歐出口商品主要包括機電產品、紡織品、傢具等。其中,機電產品佔比超過40%。從東歐進口的商品則以金屬礦砂、農產品、機械設備等為主。貿易方式上,一般貿易佔據主導地位,同時隨着電子商務的發展,跨境電商貿易額佔比逐年上升。例如,通過速賣通等跨境電商平台,中國大量中小企業將產品銷售到東歐消費者手中,豐富了東歐市場商品供給,也為中國企業拓展了銷售渠道。

在消費市場方面,東歐對高品質的電子產品、時尚服裝、家居用品等需求旺盛,且消費者對新興消費品類如智能穿戴設備、綠色環保產品等接受度較高。在工業領域,東歐國家製造業升級需求迫切,對先進機械設備、自動化生產線、工業軟件等存在大量需求。例如,波蘭汽車製造業為提升生產效率與產品質量,對智能化生產設備採購需求顯著增加,這為中國相關企業出口產品與技術提供了契機。

中國在製造業領域體系完備、產能強大,尤其在中低端製造業具有明顯成本優勢,產品性價比高。而東歐國家在某些高端製造業細分領域,如精密機械製造、汽車零部件研發等方面技術先進。雙方產業結構互補性強,為合作創造了廣闊空間。以汽車產業為例,中國新能源汽車技術與整車製造能力突出,東歐國家在傳統汽車零部件製造方面經驗豐富,雙方可通過合作,實現技術與產能優勢互補,共同開拓全球汽車市場。

與西歐國家相比,東歐地區勞動力成本相對較低。例如,波蘭、匈牙利等國製造業工人平均工資約為西歐國家的三分之一至二分之一,能有效降低企業人力成本支出。在土地資源方面,東歐部分國家土地價格較為合理,且政府為吸引外資,在特定經濟園區或工業區域提供土地租賃優惠政策。同時,東歐國家能源供應相對穩定,相較於部分西歐國家,企業能源成本負擔較輕。

東歐部分國家政治環境存在一定不確定性,政府換屆、政黨輪替等政治變動可能導致政策調整,影響企業經營預期。例如,某些國家在對外資企業政策上可能出現稅收政策、土地政策的突然變化。在法律方面,東歐國家法律體系複雜,與中國法律存在較大差異,尤其在勞工法、環保法、知識產權法等領域。中國企業若不熟悉當地法律,容易在日常經營、人力資源管理、產品研發等環節引發法律糾紛。如在勞工法方面,東歐國家對員工工作時間、福利待遇、解僱程序等規定嚴格,企業稍有不慎就可能面臨高額罰款與法律訴訟。

東歐國家文化與中國文化在價值觀、工作理念、溝通方式等方面存在顯著差異。在工作價值觀上,東歐員工更注重工作與生活平衡,對加班接受度較低,而中國企業傳統管理模式中加班文化較為常見,這容易引發員工不滿與管理衝突。在溝通方式上,東歐人溝通風格較為直接,與中國含蓄委婉的溝通方式不同,這可能導致在企業內部跨文化團隊協作、與當地合作夥伴商務洽談時出現誤解。中國企業在東歐進行本地化管理時,如何融合兩種文化,建立有效的跨文化管理體系,成為一大挑戰。例如,在企業組織架構設計、績效考核制度制定等方面,需充分考慮當地文化特點,才能提高員工工作積極性與企業運營效率。

積極開展跨文化培訓

在東歐市場,中國企業面臨來自歐美企業及其他新興經濟體企業的激烈競爭。歐美企業憑藉品牌優勢、技術領先地位及長期積累的市場份額,在高端市場佔據主導。如德國汽車品牌在東歐汽車市場長期處於領先地位,其品牌知名度高、技術先進,消費者忠誠度高。其他新興經濟體企業如韓國企業,在電子、汽車等產業領域也積極開拓東歐市場,以高性價比產品與中國企業競爭。在智能手機市場,韓國三星與中國華為、小米等品牌競爭激烈,三星憑藉完善的產業鏈與品牌營銷優勢,在東歐部分國家市場份額領先。中國企業需不斷提升品牌影響力、加強技術創新,才能在激烈市場競爭中脫穎而出。

東歐地區物流基礎設施發展不平衡,部分國家交通網絡、物流樞紐建設有待完善,導致物流效率較低。在波蘭東部、羅馬尼亞農村等地區,貨物運輸時間較長,配送時效性難以保證。物流成本方面,由於物流基礎設施不完善、運輸規模效應不足等原因,東歐地區物流成本相對較高,增加了企業運營成本。在供應鏈方面,東歐地區供應鏈體系相對西歐不夠成熟,零部件供應穩定性、供應鏈協同效率等方面存在問題。例如,中國汽車企業在東歐設廠,可能面臨當地零部件供應商供應能力不足、供應周期不穩定等問題,影響企業生產計劃與產品交付。

中國企業出海東歐前,應設立專門團隊或委託專業諮詢機構,深入研究東歐國家政治動態、政策法規變化趨勢。密切關注當地政府換屆、政策調整等信息,提前制定應對預案,降低政治風險對企業經營影響。加強法律風險評估,在企業投資、生產、銷售等各個環節,嚴格按照當地法律法規操作。聘請熟悉東歐法律的當地律師作為法律顧問,對重大決策進行法律審核,確保企業合規經營。定期組織員工進行當地法律法規培訓,提高員工法律意識,避免因法律無知引發糾紛。

積極開展跨文化培訓,針對企業外派員工與當地員工,開展涵蓋文化價值觀、溝通技巧、管理理念等方面培訓課程,促進雙方相互理解與尊重。在企業管理模式上,借鑒當地優秀管理經驗,結合中國企業優勢,制定適合當地文化的管理策略。例如,在績效考核中,適當增加團隊協作、工作生活平衡等考核指標;在組織架構設計上,給予當地員工更多參與企業決策機會,提升員工歸屬感與忠誠度。鼓勵企業開展本地化人才招聘,尤其是中高層管理崗位與技術研發崗位,吸納當地優秀人才,利用其對當地市場、文化的熟悉度,提升企業本地化運營水平。

增加研發投入 加強創新

加大技術研發投入,在中國企業原有技術優勢基礎上,結合東歐市場需求與技術發展趨勢,開展針對性技術創新。例如,在新能源汽車領域,加強電池技術研發,提升續航里程與充電速度,滿足東歐消費者對新能源汽車性能要求。加強品牌建設,制定適合東歐市場的品牌營銷策略,通過參加當地行業展會、舉辦品牌推廣活動、利用社交媒體等渠道,提升品牌知名度與美譽度。注重產品質量提升,以高品質產品樹立良好品牌形象,逐步改變部分東歐消費者對中國產品質量的固有認知。優化產品與服務,根據東歐消費者消費習慣、審美觀念等,對產品外觀設計、功能設置進行本地化改進,同時提升售後服務水平,及時響應消費者需求,提高客戶滿意度。

中國企業可與東歐當地優質物流企業建立長期合作關係,借助其對當地物流網絡熟悉度,優化物流配送路線,提高物流效率。積極參與東歐物流基礎設施建設投資,如在當地建設物流園區、倉儲中心等,提升當地物流基礎設施水平,同時降低自身物流成本。在供應鏈管理方面,加強與當地供應商合作,建立穩定供應鏈合作關係。幫助當地供應商提升生產能力與管理水平,實現供應鏈協同發展。此外,利用數字化技術,構建供應鏈信息管理系統,實時監控供應鏈各環節信息,提高供應鏈透明度與響應速度,及時應對供應中斷等風險。

(作者為外資投資基金董事總經理)