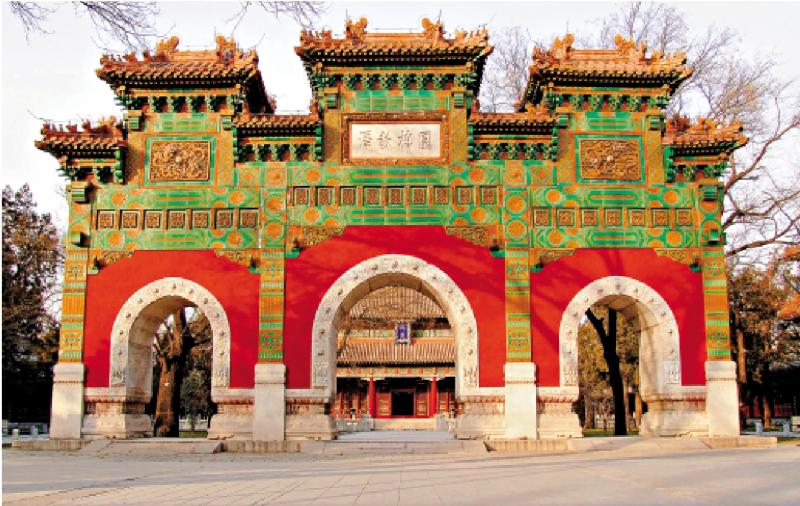

圖:北京孔廟和國子監始建於元代。

孔誕日,即孔子誕辰紀念日,是紀念孔子誕生二千五百七十六年的節日,意義非凡。

孔子是春秋戰國時期偉大的思想家、教育家,也是儒家學派創始人,被尊為「至聖先師」,是全天下教師典範。朱熹曾說「天不生仲尼,萬古如長夜」,從教書育人到為人處世,孔子留下了諸多睿智洞見。然而孔誕究竟是哪一天,頗有爭議。據史書記載,孔子生於魯襄公二十一年十一月庚子日,按周曆十一月算是正月,故將魯襄公二十一年寫成二十二年。十一月庚子日是農曆八月二十七日,依據陽曆推算應該是九月二十八日,因而從一九五二年起,內地以每年陽曆九月二十八日為孔子誕辰,香港亦延續以往認知,把孔誕日設定為教師節,但不是法定假日或公眾假期,只有部分學校會放假。

香港節假日眾多,在一九九七年前其實並沒有中國傳統宗教假期,宗教假日以西方宗教為多,令大多數華人信奉的宗教節日付之闕如。覺光長老大力爭取佛誕,終在香港回歸祖國後一年修成正果,自一九九九年起每年佛誕日為公眾假期。道教也不斷地爭取道教日為老子誕,香港孔教學院曾多次提議將農曆八月二十七日定為公眾假期,但依然在期待中。儒釋道三家都屬於中國傳統文化,可謂中國優秀傳統文化來源,然而儒家不是宗教,而是一套以人倫為核心、關注現世秩序的哲學與道德體系,其本質與宗教的超驗信仰、彼岸追求和神性崇拜存在根本差異。在港之孔教為教育而非宗教儀式,而國家亦並未包含孔教為獨立宗教團體,但回歸時香港特區選舉委員會仍為孔教留有席位,孔教在參與香港政治與社會事務方面發揮着積極作用。

孔子萬世師表,與教師之關係十分密切。在這特殊的日子,讓我們尊師道,敬師德,感念師恩的深沉。人之一生,總會遇到那麼一兩個人,在靈光一閃之際,給予你啟發,助你開拓視野,促使你從更高維度看待問題。

中二那年,我遇到了黃老師。他是母校舊生、首席學生長,又高又瘦,渾身上下充滿文人氣息。看起來風度翩翩,實則弱不禁風,我們叫他「孱仔杰」。他中英文極好,大學畢業後被年輕的校長張羅回男拔萃中學暫時任教,原該教英文,不知為何帶起了聖經課。

第一節課上,他仔細問詢大家的宗教信仰是佛教、道教、天主教、基督教抑或其他?我們無人作答,大概以為這問卷調查式題目無甚看頭,抑或午後暑氣攻心、睡意甚濃。他不以為忤,頓了頓,像詩人般攤開雙手,我們好似感受到一股鮮有的清冽氣氛,漸漸清醒。他以哲學性口脗提出,「狹義宗教是指一種派別,廣義宗教則指一種信仰,你們要去追尋。你生命中最重要的是什麼?你為何活下去?」

他說得堅定有力,每一句話都像是一記重槌猛然砸向心頭,猶如醍醐灌頂,瞬間覺得人生清晰了很多。每個人都應該有自己的信仰,不一定是一般的宗教信仰,而是一種自己認為值得追尋的偉大目標,它是生活的動力、激情與生命的意義。在青春期自我同一性建立的關鍵時刻,孱仔老師的理念剎那間改變了我的人生軌跡。宗教與信仰有不同,人生不能沒有信仰,自那刻起,我意識到自己正被某種無形之物牽引着前行,從此一生為之奮鬥。每當遇到困難和挑戰,我總會回想起這一幕,重拾力量和勇氣,越走越堅定。這種感覺,或許源自校園深厚情誼,或許只因老師不經意間在學生心中撒下的智慧之種。

後來我了解到孱仔老師沒有一般宗教信仰,相信也是另有追尋。很快他去了牛津念博士,之後又回香港大學教翻譯。待若干年後再次見到他時,已是上世紀九十年代我回港執教香港中文大學。某天,同校馮老師介紹了一位老師前來看診,竟是多年未見的孱仔老師。他一臉憂愁。原來近月來,他每隻眼前都浮現多個複影,看字不清,人臉模糊。各專科醫生都弄不出個所以然,有認為眼神經出了問題,還有懷疑腦子裏有東西,更有心理醫生分析為憂鬱症。他腦照了,全身也檢查了,最後緊張到長期失眠,血壓血糖飆升,整個人都要崩潰了。

我觀測他還是舊時的瘦骨嶙峋,但血色尚好。經我查驗,他僅患有白內障,不過是一種稍不尋常的眼晶體內部多層次不同密度的硬化而形成多個內折射面,因而造成單眼複影之狀況。腦袋裏既沒腫瘤,也無精神疾病,只需做白內障切除手術及植入人造晶體便會好。他大喜卻又不敢置信,但到此地步,相信這辦法是唯一出路。手術後,他不僅眼睛恢復如初,血壓血糖也正常,人也回到喝「黃水」(威士忌)的快樂時光,一切復歸於美好。他笑容重現臉龐,先是跑來送我一本他個人名著《Early Chinese Literary Criticism》,還說要寄給我他翻譯的巨作《文心雕龍》和《古文觀止》。

看着黃老師的模樣,我心中湧起無盡歡喜。師者春風化雨一塵不染,後浪便勝出於藍。他是我啟蒙老師,教會我怎樣看世界、識人生。我以師作楷,不忘初心,桃李滿天下,春暉遍四方。從學生到老師,角色轉換間,滿是成長。我亦有幸在老師需要時,協助他重見周邊熟悉景物、臉孔和文字,這就是求道路上傳承和信仰的力量。

在這孔誕與教師節之日,為人師者歡欣鼓舞之餘,不免要追思先賢聖哲的風範,更要致敬人生路上每一位引路人,教育的道路從不孤獨,老師與學生以燈傳燈、心燈不滅,而益奮發砥礪,興中華之仁學,傳華夏之薪火。天涯海角盡處,唯有師恩無窮期。

原來傳道,授業,解惑,學習,是一生一世的功課。

我是學生,也是老師!