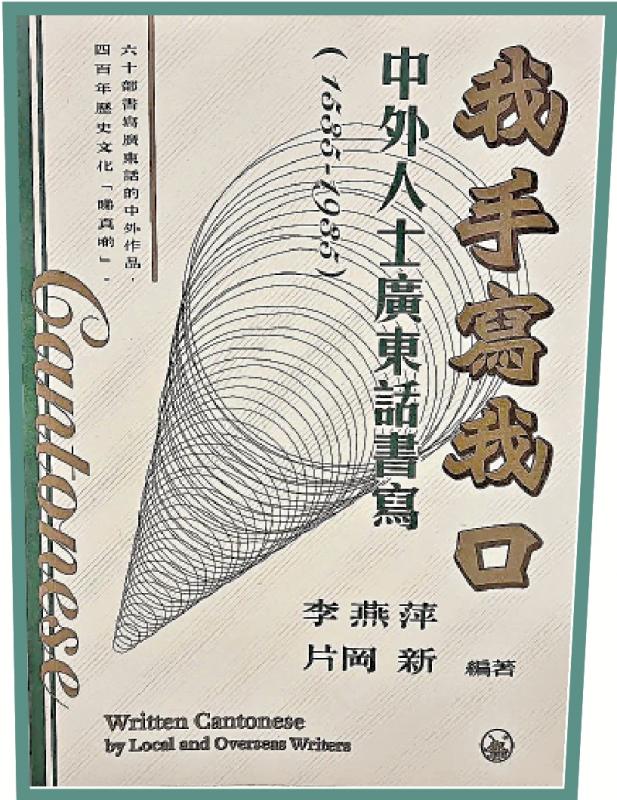

圖:李燕萍、片岡新編著《我手寫我口||中外人士廣東話書寫》。

從傳教士筆下的語言教材,到報刊上的粵語對話、商業文書與地方志,1535年至1935年間,中外人士以廣東話書寫留下大量珍貴文獻,折射出廣東社會的日常風貌與東西文化交流的軌跡。多年來專注粵語研究的李燕萍與片岡新,近日合著《我手寫我口─中外人士廣東話書寫》,並發表新作,嘗試將這些散落於歷史角落的語言材料重新串聯,拼出一條屬於廣東話的文化脈絡與記憶地圖。\大公報記者 郭悅盈

李燕萍與片岡新,一個是教外國人粵語的香港學者,一個是學粵語的外國人──從不同背景走近廣東話,後來成為生活與學術上的伴侶,共同展開長達25年的研究旅程。

歷時25年 走訪多地圖書館

李燕萍笑言,他們的研究就像「猜圖遊戲」,要從零散的資料中拼湊出廣東話書寫的完整面貌。她出身香港,早年曾在語言中心教授外國人學粵語,直到偶然翻閱一份傳教士手稿,才發現這門語言背後蘊藏着龐大的歷史體系,從此一頭栽進資料蒐集與系統整理。

片岡新則來自日本,來港前已學習普通話,40年前初次踏足香港,30年前正式定居。他回憶,最初在街上看到招牌,明明是熟悉的漢字,卻與課堂上所學的中文大異其趣,聽到的語言也完全不同,這種「熟悉又陌生」的錯位感激起了他對廣東話的興趣,從語言差異出發,一步步走進廣東話書寫的歷史世界。「廣東話的書寫是一個非常大的世界,而我們現在研究的,只是其中很小的一部分。」他說。

早期留下廣東話書寫紀錄的,不是廣東人自己,而是外國人,尤其是傳教士。片岡新提到:「他們為了傳教,要學當地語言,有些人甚至還沒踏足廣東,就已經透過教材開始學粵語了。」例如英國劍橋大學聖經館就藏有不少傳教士以廣東話撰寫的宗教文稿與教材,反映語言與宗教傳播的交會。

在這場歷時25年的研究中,兩位作者走訪多地圖書館,包括日本的東北大學與關西大學、英國的劍橋大學聖經館、美國的哈佛大學、香港的香港大學與浸會大學等地。「其實我們在疫情期間反而進度特別快,因為很多圖書館都開放了電子版,我們不用出國也可以遠端查閱稀有文獻。」李燕萍說。

面對龐雜的資料,他們也試圖自建系統。李燕萍解釋:「我們把資料大致分成三類:第一類是中國人自己用廣東話書寫的文獻,比如地方志;第二類是中國人寫給外國人看的,包括用廣東話音譯英語的教材、翻譯資料;第三類則是外國人自己寫的廣東話文獻,例如傳教士的手稿、報刊文章、漫畫等等。」他們在分類後,再按時代脈絡梳理語言演變的軌跡──從明代地方志對「大頭蝦」「打邊爐」等詞語的記錄,到19世紀出版的《粵音指南》,再到粵語報刊與白話漫畫的出現,廣東話書寫的形式與內容不斷變化,也折射出廣東社會的語言使用與文化流動。