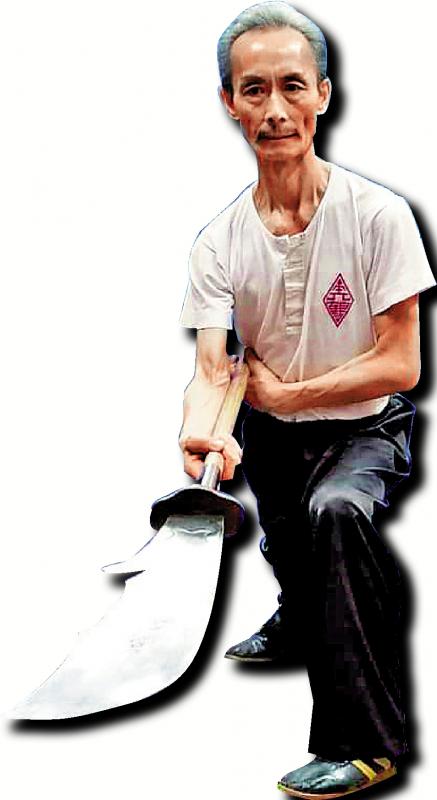

圖:麥志剛展示洪拳刀法。\受訪者供圖

中華武術源遠流長,從明清時代起,不少門派向南傳播,先是在廣東,之後傳到香港。戰後香港武館林立,一度成為武林重鎮。為了令大眾進一步了解香港武術發展歷程,「武藝館」創辦人、洪拳師傅麥志剛,日前在館址所在工廠大廈,舉辦導賞團,繪聲繪色道來其親身經歷香港武館之變遷。\大公報記者 劉毅

提及香港武術,就不得不提到武術電影的「助陣」,部分武行後來成為導演、武術指導或功夫明星,令一班年輕觀眾對學武有了憧憬。或許,70歲的洪拳師傅麥志剛,當年亦是其中一位。原是工廠技術員的他,20歲開始學武,最初先學習詠春,後學習洪拳,彼時正值香港武術電影發展期,譬如1974年張徹執導電影《洪拳與詠春》在香港上映。

每晚7點跟師傅學武

麥志剛憶述,學武之時尤擅問問題,幾乎每晚7點都會跟師傅學武。「每每我問師傅問題,他都不回答,只會示範給我看。」他還道,當時不少師兄弟都會選擇留宿武館。起初,麥志剛不明所以,直到有一次,他在問師傅有關棍的使用方法時,師傅要其正式拜師方能傳授,「拜師禮結束後的深夜,師傅才傳授我武藝。因此我才明白,面對初學者及未拜入師門的弟子時,師傅會有所保留,夜間才傾囊相授。」

舊時,徒弟跟隨師傅學武,不論是為了興趣,抑或是強身健體,都有固定的學武場所,武館隨處可見。「不少武術師傅會選擇租用商住唐樓單位,在唐樓的天台開辦『天台武館』。但奈何唐樓愈少、租金愈貴,政府取締,部分師傅開始另覓他處傳授武藝。」麥志剛道:「我開班收徒時,試過租用體育館場所,公園授武也是其中一個選擇。」他於千禧年之後轉為全職傳授武術技藝,每周都遊走在體育館、公園等地,教授徒弟洪拳。

其後,香港工業北遷,不少工廠大廈都空置下來,令之前在政府體育館、公園教授武術之人,有了新的教授之場所。於是,麥志剛就在徒弟龍比意(Bey Logan)的幫助下,先是在長沙灣工業大廈開設武館,可以更方便傳授獅藝和長短兵器;後來武館遷往葵芳工業區,正名為「武藝館」。

疫情之下嘗試新途徑

新冠肺炎疫情困擾社會各行各業,麥志剛開設的「武藝館」也不例外,好在他找到了新的推廣途徑,將武術教學轉移至線上,「我選擇以線上研討會的形式傳授洪拳技藝,前來上堂的人既有外國人,亦有不願跟隨當地外籍武術師傅學習的香港人。」此情此景,也讓他詫異,為何相比較外國人,本地人反而沒有太多學武熱情?麥志剛無奈告訴大公報記者:「現在不少年輕人都不願意學習武術,徒弟中也愈來愈少年輕人的身影。」

舊時代,武術師傅搭擂台比武,只為一爭高低。縱使各門派之間偶有交流,也都互相看不起,覺得自家功夫最強。麥志剛耳聞目睹新時代武館文化發展,令他感受至深的一點是,現在的武術師傅之前不會互相傾軋,而是多了更多的理解和包容,「就以我所在這座工廠大廈的『武藝館』為例,除我這位洪拳師傅之外,還有教授詠春、八卦掌及泰拳的武師也都在此教學。彼此之間通力合作,共同推動香港武術傳承發展。」

部分圖片:大公報記者劉毅攝