新年伊始,筆者在澳門美高梅劇院觀賞了音樂大師譚盾的視聽交響音樂會《敦煌.慈悲頌》,這齣作品自二○一八年在德國世界首演後,一直備受歡迎,更是有樂評人評價:西有「歡樂頌」,東有「慈悲頌」。

此次,《敦煌.慈悲頌》來到澳門巡演,在科技感十足的舞台上真實重現敦煌壁畫的舞蹈與樂器,並以數字技術呈現整尊敦煌大卧佛,營造氣勢恢宏的整體演出效果。節目開場前,令筆者頗為期待的是第三幕《千手千眼》。操反彈琵琶樂舞的舞者陳奕寧,是目前唯一實現邊跳舞邊反彈琵琶的舞者,她以「飛天」的形象示人,手持琵琶,以獨特的手勢彈奏,例如把琵琶放在頭後,反手彈奏,而樂團亦以弦樂撥弦配合。

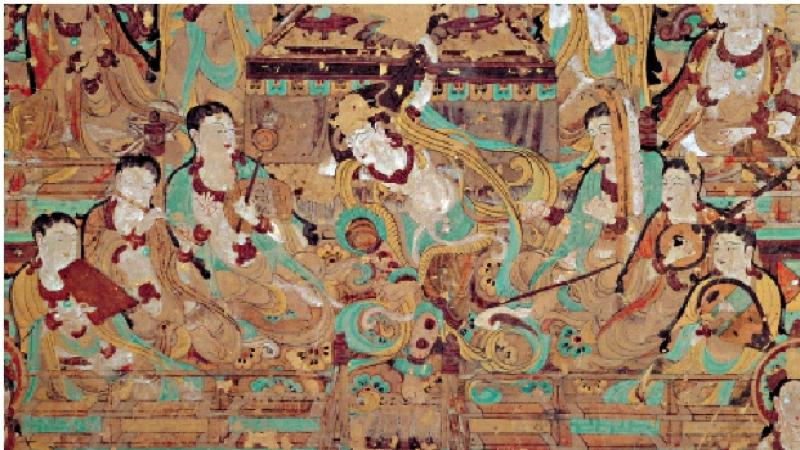

「反彈琵琶」是敦煌壁畫之中的一種舞姿造型,也是敦煌市的城標。譚盾在創作《敦煌.慈悲頌》的過程中,將「反彈琵琶」這一壁畫經典造型搬到了舞台上。「反彈琵琶」(附圖,局部)見於敦煌莫高窟第一百一十二窟的《伎樂圖》,為該窟《西方淨土變》的一部分。畫面中,以左右各三人為樂隊,六位樂師,或撥琵琶,或奏阮咸,或彈箜篌,或擊鐘鼓,或吹長笛,或吹排簫。中央一人為舞伎,頭束高髻,上身赤裸,身披瓔珞,頸掛佩飾,下穿長褲。只見她手擁琵琶,伴隨仙樂翩翩起舞,舉足旋身,使出了反彈琵琶絕技時的剎那間動勢。

畫中人物造型豐腴飽滿,線描流暢。敷彩以石綠、赭黃、鉛白為主,使整個畫面更為嫵媚,令人賞心悅目。反手撥弦自在彈,盛唐流韻裊千年。「反彈琵琶」的經典造型,給予後人無盡的遐思。