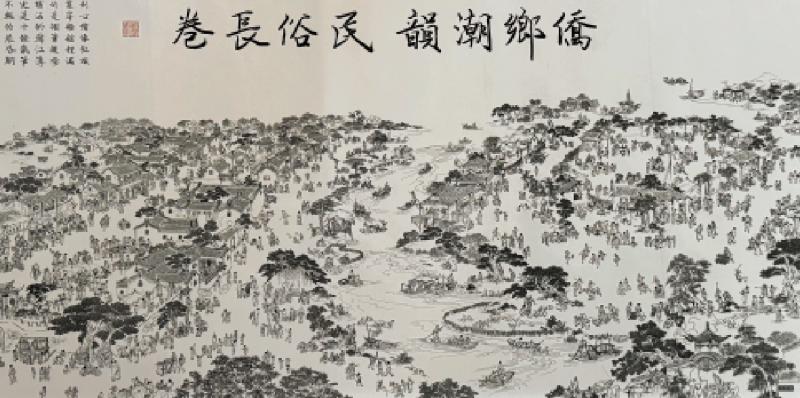

圖:《僑鄉潮韻:潮州民俗風情百米長卷圖》(局部)。\作者供圖

最近十幾年,各地民眾對潮汕文化和民俗充滿好奇,好像發現新大陸,潮州菜、潮州話、潮汕商人、潮州古城、汕頭小公園等等,成為各類小視頻平台的熱門題材,大小網紅紛紛到潮汕做直播圈粉博Like,英歌舞紅遍全國舞出國門,跳到巴黎香榭麗舍大道和倫敦伯靈頓拱廊街。如果問有沒有一部潮汕民俗文化「大全」作品,答案是有。一幅長一百米、高三米的《僑鄉潮韻:潮州民俗風情百米長卷圖》近日在汕頭創作完成,將於下周六(二十九日)第二十三屆國際潮團聯誼年會開幕禮上,向來自海內外一千多名潮團僑領和代表正式推出。筆者有幸先睹為快,對這幅描繪潮汕地區民俗風情的鴻篇巨製,用兩個字形容:震撼。

先說一組數字:長卷中有男女老少上萬人、花木近萬株、各種民俗場景近千個、建築物一千多座、各類船隻四百多艘。這些人物和場景放在韓江兩岸、鳳凰山下、古城內外的地理環境下,構成一幅民初至上世紀五十年代近半個世紀的潮州民俗文化全景圖,氣勢恢宏的構圖、多姿多彩的場面和栩栩如生的各色人物,仿若是一幅現代潮汕版「清明上河圖」。作者李中明老師告訴我,他在十二年前開始構思這幅作品,然後搜集各種資料,七年前動筆,三易其稿,今年十月正式完成。年逾七旬的李老師說,創作這幅長卷的代價是雙眼視力嚴重下降、身體狀況大不如前,但終於完成畢生心願,感到如釋重負。

這幅長卷最吸引我的是各種潮汕民俗的場景:營鑣、拜神、做粿、出花園、英歌舞、猜燈謎、看潮劇、喝工夫茶、潮州大鑼鼓等等,這些別具一格的民俗文化經歷滄海桑田,保留流傳至今,成為一代又一代潮汕人的共同精神世界,當中一些習俗亦在潮汕地區以外的潮汕族群中流傳,例如香港的盂蘭勝會已列作國家級非遺項目。圖中踏浪歸來的紅頭船、西裝打扮手提行李箱的回鄉番客、中西合璧的騎樓,是昔日僑鄉的寫照;市集上的小販和挑夫、逆流而上的拖輪和竹排;兒童滾鐵環、吹紙影、釣紙魚等,當然少不了潮州湘子橋、城門樓、鳳凰塔、韓文公祠,以及潮汕四點金民居等等。大小場景,四時皆備,潮味十足,故事性強。對於那些「少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰」的海外潮汕人,這幅長卷總有一個場景能勾起你的回憶,總有一段回憶能讓你淚流滿面。潮州市首次主辦國際潮團聯誼年會,這幅作品在年會上展出,相信會引起強烈反響。

現在的大潮汕地區古稱揭陽或潮州,明清設潮州府,歷史悠久,人傑地靈,文化底蘊深厚。衣冠南渡,韓愈刺潮,以至宋帝昺南逃,都對潮州文化帶來深遠影響。千百年來,遠離中原政治文化中心的潮州,卻成為保留古代中原文化傳統的「海濱鄒魯」。至十九世紀海運方興,潮人航海梯山,懋遷外地,特別是汕頭開埠之後,華僑對潮汕地區的經濟、文化以至日常生活影響日巨,逐漸形成僑鄉潮韻的地域特色,此所以國學大師、潮州鄉賢饒宗頤教授生前力倡潮學之故也。潮汕獨特的地域文化,既是中華文化整體性的一部分,又對中華文化的多樣性和豐富性發揮積極作用。正是這種文化,孕育出潮汕地區一代代仁人志士、文化巨匠、商界傳奇,譜寫出一曲曲愛國愛鄉愛家人的感人樂章。因此,傳承和弘揚潮汕文化,是我們這一代潮汕人義不容辭的責任。

李中明老師念大專美術專業,在汕頭擔任中學美術教師多年,書畫造詣深厚,一度下海創業,之後重拾畫筆。這幅嘔心瀝血的巨作背後,除了一份對逝去的青少年時代光影的回味和眷戀,更有一個藝術家熱愛家鄉的赤子之心,以及對沉浸其中的潮汕文化的款款深情。他在長卷自題序言中寫道:「這枝拙筆哪裏畫得盡潮汕華彩,不過是將半生心頭念想,帶着眷戀與感恩,誠懇鋪陳於素宣之上」。我覺得,這幅「僑鄉潮韻」畫圖的問世,亦是國家重視文化建設、強調文化自信和欣欣向榮的盛世潮汕結出的碩果。海內外潮汕人的子孫後代欣賞這幅長卷時,會記住這個中華民族的大時代,不忘傳承潮汕文化的責任。