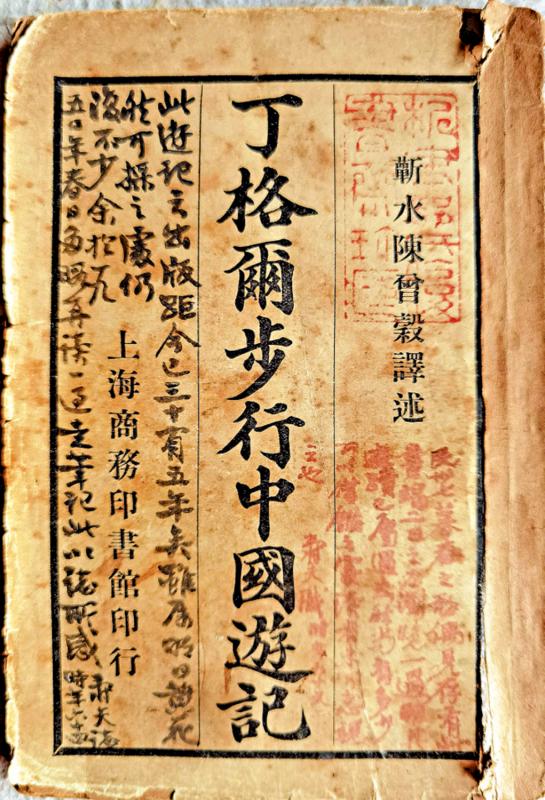

圖:陳曾穀譯述的《丁格爾步行中國遊記》。\作者供圖

這是一本名副其實的舊書,書頁一碰就會掉下紙屑。我在香港舊書店遇到它時,店家用玻璃紙包裹着,不許隨便翻閱。我說想看看內容,人家順手就拿過來一張泛黃的舊報紙複印件,客客氣氣地說,您就先看看介紹吧,鍾意了再給您打開……我雖心有不快,也暗暗佩服店家對舊書的這種敬惜態度。當然,最終我還是以不菲的價格,把這本舊得掉渣兒的老書,收入囊中了。

這本書就是《丁格爾步行中國遊記》,商務印書館於民國四年(一九一五年一月)出版的陳曾穀的漢譯本——我收藏的是這個漢譯本的初版本。

埃得溫.約翰.丁格爾(Edwin John Dingle)本是一個來華傳教的傳教士,後被聘為《字林西報》記者和上海英文《大陸報》的特派記者。他在一九○九至一九一○年間,曾兩次大範圍徒步穿行中國大西南,最後抵達緬甸。這本書就是根據這兩次長途跋涉的採訪見聞寫成的。全書分為二十五節,詳細記錄了他的兩次遠行的歷程:第一次是在一九○九年二月,從新加坡坐船到上海,溯長江而上至重慶登岸,至此放棄現代化交通工具,步行經宜賓到達雲南。途中染病,在昭通、會澤居留了半年多。在此期間,他廣泛接觸了雲南各階層民眾。病癒之後,經昆明、大理、騰沖到達緬甸。第二次是一九一○年二月,丁格爾再次返回雲南,在會澤、昭通居住數月,遊歷雲南東北部的苗族居住地,後由陸路前往漢口,不久回到上海。

該書附有一個行程表,丁格爾對每日所經地點都有詳細記錄。據其精確計算,他得出如下結論:「予遊歷時在一千九百零九年及一千九百十年,江行乘輪或小舟,約二千八百英里;陸行一萬一千八百七十里,合英尺有三千九百五十六里。共六千七百五十六英里。」

在百年以前,一個外國人,語言不通,孤身一人,穿行在中國被視為偏遠荒蠻的西南邊地,步行超過萬里,即便放在現在,也可稱為壯舉。其經歷的艱難險阻、疾病困厄等等,在他的書中都有十分詳實而準確的反映。

丁格爾有着新聞記者的敏感,也有學者般的專注和深思。他廣泛走訪,詳細探問,不僅親見了清末雲南政局的動盪,而且對雲南帶有現代轉型色彩的社會大變革,也頗為關注。他記錄了昆明的鐵路、新軍、大學堂、警察、監獄等情況,還深入雲南少數民族地區,記下了彝族、苗族和傈僳族的生產生活情況。其中,尤其對外界接觸較少的彝族諾蘇人的情況,包括諾蘇的社會階層、生產生活、婚喪嫁娶、生老病死等民風民俗,也記載甚詳。這些內容,不僅外國人感興趣,即便中國讀者也會感到新鮮有趣。漢譯《丁格爾步行中國遊記》一經問世,便大受歡迎,至一九二五年已出到了第六版。

丁格爾之所以受歡迎,一方面是其遊歷之地,外界所知甚少,新聞性強,保鮮度高。另一方面,也因為他在行文之間,常常以敏銳的判斷力和坦率直言的議論,不時給讀者帶來啟發,引起共鳴。譬如,他寫到雲南民眾受鴉片之害的慘烈後果:「予遊歷所經見多數之中國人,有因吸食鴉片而變為不堪之形狀者,有因吸煙而消瘦以死者,又有以生煙自盡者。當予書此時,即見四周之人,多被鴉片所壓制。」隨後,他又舉出若干實例來證明:「可知鴉片為害之深矣。」世人皆知,英國是向中國傾銷鴉片的始作俑者,也是鴉片戰爭的發動者。幾十年後,一個英國記者以如此鮮明的態度來直書鴉片對中國人民的戕害,不能不說是十分可貴的。

不過,丁格爾卻片面地把勸戒鴉片之功,記在了教會的頭上,他寫道:「然今得教會勸戒之力,頗見成效,吸食者日漸減少,誠莫大之功德也。」這也難怪,他本身就是傳教士出身,所到之處,常常接洽當地的西方友人,其中大多也是傳教士,自然會接收到大量的教會方面的信息。在他的書中,還有一節專門寫到《雲南東北種族及傳教事業》,重點講述彼時西方宗教的傳播情況。可見,其西方人的文化視角和宗教背景,決定了他看世界的眼光和立場。

然而,恰恰是他這種西方人的身份和視角,也給中國讀者帶來一些「異樣觀點」,不僅會使彼時的中國人眼前一亮,即便過了一百多年,今天的國人重溫一下他的觀點,仍會感受到相當的震撼力——比如,他讚美雲南的風景之美:「山色變幻奇麗,不可名狀。此等天然之美,恐為斯世之所僅見。世人競稱瑞士風景,然以較乎此地,則直謂瑞士並無山水焉。」而我更看重的是,他站在歐洲人的立場,對中國與歐洲的現實和未來所作出的坦率而精闢的評點和預判,他寫道:

「現今歐人亦當知歐洲之和平,全視中國之能否完全自保以為斷。若中國不能自保,則歐洲之和平亦將破裂。尤有進者:予默觀時局,知將來必有一最大之權力,出現於世。其事或非讀吾書者所能見,然必有實現之一日。所謂最大之權力,非他,即中國是也!予以為中國將來必有一日,由其偉大之人物,用其充足之國力,及其絕巨之陸海軍,以執列強之牛耳,而維持世界之和平。宣言於各國,不使再有戰爭之禍,起於國際之間,將以永息干戈於斯世。予信中國將來必有充足之權力,以實成此偉業。」

丁格爾的這段預判,說得斬釘截鐵,不容質疑。我在讀到這些出自百年前一個英國人的預判時,不由得環視當今世界,似乎看到那雙閱盡滄桑的眼睛,穿越了百年時空的阻隔,直視今朝的現實——今日之中國,不正在一步步「實成此偉業」麼?掩卷而思,內心不禁油然升騰起一種自豪的熱流。