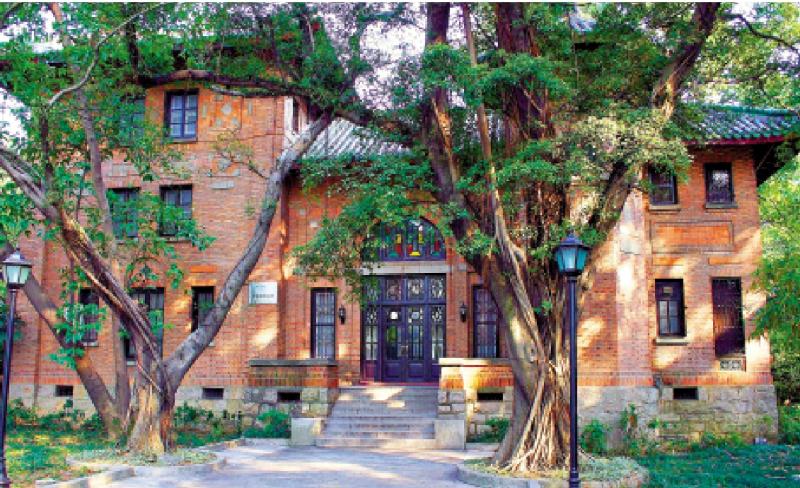

圖:廣州康樂園一景。

一八九五年,冼玉清誕生於澳門新馬路顯赫的冼氏家族宅邸。其父冼藻揚雖以經營澳門─越南貿易發家,卻深諳「富而不教,猶未富也」之理。他斥資在澳門崗頂劇院旁設立「冼氏家塾」,延請嶺南名儒施教,使這座巴洛克風格的洋樓飄盪着《詩經》《楚辭》的琅琅書聲。一九○三年,八歲的冼玉清在啟明女校初展詩才,作《詠月》「清輝不擇地,偏向小窗流」,令時任校監的法國修女驚嘆「東方少女的月光哲學」。

一九○七年,冼父將十二歲的女兒送入陳子褒的灌根學塾。這位康門弟子推行「婦孺優先」的維新教育,課堂上既講《說文解字》,亦授算術格致。在這裏,冼玉清親歷了傳統教育的現代轉型──她曾回憶陳師授課場景:「先生持黃宗羲《明夷待訪錄》,逐句講解民權思想,窗外木棉飄絮與書中啟蒙之語齊飛。」正是這種兼容並包的教育,塑造了她「考據為體,經世為用」的學術底色。

一九二四年,冼玉清以《中國詩之藝術》從嶺南大學畢業,這篇融合西方文藝理論的論文開嶺南比較詩學之先河。在校長鍾榮光支持下,她開啟「十年磨一劍」的治學生涯,成就斐然。其系列著作,奠定了嶺南學的基礎。她的《廣東釋道著述考》,考訂唐代懷迪禪師《楞嚴經疏》至民國虛雲和尚《參禪法要》,糾正《四庫全書》對嶺南釋道文獻的遺漏。為考證明代憨山大師《夢遊集》版本,她三赴韶關南華寺,在藏經閣蛛網塵封中覓得明萬曆刻本,深耕文獻。她一九四一年出版的《廣東女子藝文考》,梳理自唐代南海盧媚娘至清末番禺劉蘭雪等八十七位才女著作,其中對清代順德才女劉蘭雪《小蓮峰詩集》的考釋,揭示珠江三角洲「自梳女」群體的文化創造力,開創女性視覺。在《粵謳與晚清社會》中,她通過分析招子庸《弔秋喜》等作品,論證粵謳「俗中見雅」的特質,將這種市井文藝提升至「嶺南詩經」的高度。她手批的《廣東文獻目錄》稿本,至今仍是研究者的必備工具書。

抗戰期間,她在粵北坪石堅持學術,白天躲避空襲時仍攜《廣東通志》手抄本,夜間在桐油燈下撰寫《近代廣東文鈔》。一九四五年韶關淪陷,她將研究資料藏於竹簍,隨嶺南大學師生徒步穿越瑤山,途中作《避寇蒙山》:「亂離無地託吟身,瘴雨蠻煙著此身」。在粵北的茅棚教室,她將杜甫《北征》與抗戰現實結合講授,學生筆記中留有「先生講至『靡靡逾阡陌,人煙眇蕭瑟』時,窗外恰有難民經過,滿座泫然」的記載,展現知識分子在時代巨變中的精神軌跡。

冼玉清的詩歌創作與其學術生涯交織。少年時期的《夜歸澳門》以「星星見燈火,望望已家山」流露純真鄉情;抗戰時期創作的《流離百詠》記錄山河破碎之痛,陳寅恪評其為「最佳之史料」,因其詩不僅是文學,更是民族苦難的實錄。如《聞警至避難所》中「一旬八夜長開眼,半日三逃慣廢餐」,生動刻畫民眾躲避空襲的艱辛。一九三八年廣州淪陷,她隨校遷港期間創作的《香港竹枝詞》,以「太平山下不太平」暗諷殖民當局的綏靖政策。一九四二年蟄居澳門時所作《濠鏡十詠》,借詠媽閣廟、大三巴等古蹟,寄寓文化傳承之志,其中「十字門西夕照斜,葡人墳畔草萋萋」之句,被鄭彼岸讚為「以詩存史的典範」。

新中國成立後,她的詩風轉向人民性書寫。一九五○年代,她推動課程改革,在中文系增設《民間文學研究》,親赴順德收集龍舟說唱文本作為教材。一九五一年參與土地改革時創作的《訪貧問苦錄》,記錄赤溪客家婦女的苦痛:「阿婆拭淚說從前,三代同棲破船眠。」一九五八年視察新會勞動大學,在《圭峰山放歌》中寫道:「書生今作耕耘手,汗滴禾土詩更香」,展現知識分子與工農結合的時代印記。

在嶺南大學「紅牆碧瓦綠藤蘿」的康樂園裏,冼玉清的「碧琅玕館」是文化綠洲。她開創「行走的課堂」:帶學生考察光孝寺六祖髮塔,現場講解《壇經》要義;在越秀山五層樓下講授《南越王趙佗文治考》。其弟子梁儼然回憶:「先生講屈大均《廣東新語》,必攜廣彩茶具,斟上英德紅茶,謂『讀書當如品茗,須得嶺南風味』。」

冼玉清終身踐行「以學校為家庭,以學生為兒女」的誓言。一九二八年,她成為內地首位在男校任教的女性教師,被學生尊稱其為「冼子」「冼姑」,以「清茶一杯」堅守文化火種,薪火相傳。她為人慷慨,如資助冼星海五百元赴法留學,為陳寅恪雪中送炭,卻自奉極儉,常年穿布衣、食粗糲。辭世前,還將畢生收藏的三百二十二件書畫捐予廣州美術館,其中文徵明《金閶別意圖》、黎簡《芙蓉灣圖》等珍品,構成嶺南書畫史的重要鏈條。

在當代人文灣區建設中,她的學術理念煥發新機。二○二五年五月二十二日,粵港澳大灣區文史論壇與冼玉清誕辰一百三十周年紀念活動在佛山舉行。從澳門望廈村的青磚大屋到廣州康樂園的紅牆綠瓦,冼玉清用七十載人生鑄就的文化豐碑,恰似珠江口永不熄滅的航標燈。她將澳門「中西交融」的文化特質注入嶺南學術,又以嶺南「經世致用」的精神反哺濠江文脈。在「詩心」與「史筆」的交響中,這位「嶺南第一才女」以其璀璨的學術成就與詩學造詣證明,真正的學術,既能深植地域文化的厚土,亦可綻放人類精神的花火。