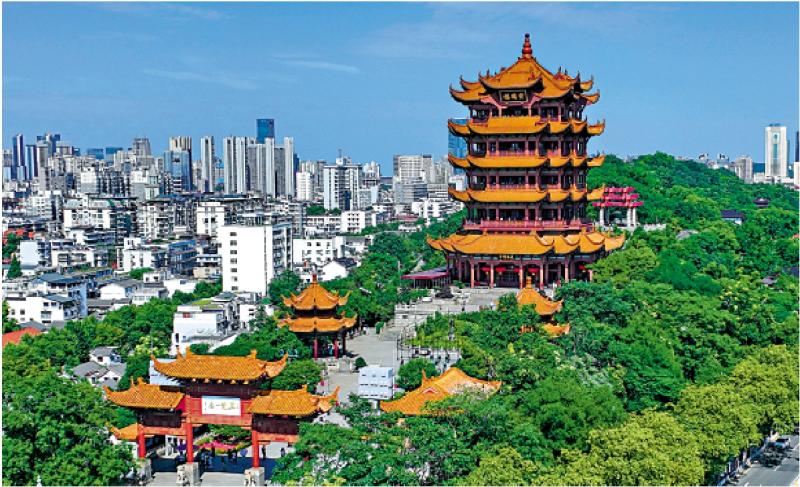

圖:位於湖北省武漢市的黃鶴樓。\新華社

楹聯者,誠如李漁所言:「詩之縮本,文之精華」也,屬於中華民族獨一無二的文學樣式。楹聯雖惜字如金,卻因其對仗工整、合仄押韻,且言簡而意賅,能夠把漢語的博大精深與細微奧妙之處恰切而又精準地表達出來,故而,千百年來頗受世人歡迎。

楹聯既可陽春白雪,亦能下里巴人,既為文人墨客所喜愛,也受普通百姓所追捧。它或莊或諧、或雅或俗,或語出驚人、或機鋒暗藏,能於方寸之間承載千年智慧,可在尋常之處蘊藏萬般妙趣,無可爭辯地歸入傳統文化不可或缺的精髓部分。

古人從發萌伊始,演練諸如「雲對雨、雪對風,花對樹、鳥對蟲,山清對水秀、柳綠對桃紅」之類的詞彙對仗,就是必修的功課,這既與漢字的單音節結構有關,也與對仗便於聯想與記憶、容易激發幼童的學習興趣密不可分。楹聯的起源可以上溯到遠古辟邪的桃符。五代時期,後蜀主孟昶在桃符上題下「新年納餘慶,嘉節號長春」的吉語,被認為是中國歷史上最早出現的對聯。自宋代以往,楹聯逐漸從宮廷走向民間,變成一種獨立的文學形式。發展到明清時期,楹聯創作達到鼎盛。文人墨客熱衷於撰寫楹聯,留下了許多膾炙人口、流之久遠的精品力作。

中國楹聯的種類繁多,春可聯、壽也聯,喜可聯、喪也聯,酒可聯、茶也聯,景可聯、情也聯,借古喻今可聯、感物寄懷也聯,私人可聯、行業也聯,宅庭院落可聯、亭台樓閣也聯,簡直是無所不能作對成聯。

流傳最廣、影響最大的是那些以抒情言志、睹物懷人來寄託家國情懷的楹聯。就勵志而言,比如像「書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟」,一語道破學習真諦;「寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來」,飽含哲理;更有像明代東林領袖顧憲成為書院所題的「風聲雨聲讀書聲,聲聲入耳,家事國事天下事,事事關心」,至今仍是知識分子的精神坐標。就緬懷先賢而言,比如像清人趙藩為武侯祠撰聯:「能攻心,則反側自消,從古知兵非好戰;不審勢,即寬嚴皆誤,後來治蜀要深思。」借懷念諸葛孔明,勸誡後人要審時度勢;西湖岳王廟懸掛的「青山有幸埋忠骨,白鐵無辜鑄佞臣」,雖不着一字,卻滿懷激情地表達了對岳飛的敬仰和對秦檜的痛恨。

就描摹勝跡而言,像清人孫髯翁為昆明大觀樓所撰一百八十字長聯,因其最長為世人所熟知;而同時代的竇垿為岳陽樓所撰的長聯雖在字數上稍遜一籌,但卻因其時空交織的宏大歷史視野、憂國憂民的憂患意識和機杼獨出的創新風格而聞名於世,被譽為「楹聯中的史詩」。聯曰:「一樓何奇?杜少陵五言絕唱,范希文兩字關情,滕子京百廢俱興,呂純陽三過必醉。詩耶?儒耶?吏耶?仙耶?前不見古人,使我愴然涕下;諸君試看:洞庭湖南極瀟湘,揚子江北通巫峽,巴陵山西來爽氣,岳州城東道巖疆。瀦者,流者,峙者,鎮者,此中有真意,問誰領會得來?」上聯串起前朝歷史掌故,以杜甫《登岳陽樓》「吳楚東南坼,乾坤日夜浮」的千古名句起興,以范仲淹的「憂樂」精神貫穿,讚滕子京修樓的功德,溯呂洞賓三醉此樓之仙蹤,化陳子昂「前不見古人」之悲壯,盡情抒寫歷史的滄桑巨變。下聯以地理形勝鋪陳,先描繪洞庭湖連接湘江與長江三峽的水系脈絡,再點出巴陵山與岳州城的分布格局,以瀦、流、峙、鎮四個動詞概括湖、江、山、城的動態關係,結尾借陶淵明「此中有真意」來反扣「先憂後樂」的高尚襟懷。用典狀物渾然天成,雖縱貫千年,橫跨千里,卻無堆砌之感;上下聯一氣呵成,雖大膽採用散文化長句和詰問句式,突破了傳統對聯四六駢文窠臼,卻給楹聯帶來強烈的節奏與氣勢。

另一類影響較大的是寫景狀物聯,雖為即景生情的創作,卻因其意境優美而廣為流傳。景觀方面,比如濟南大明湖懸掛的那幅:「四面荷花三面柳,一城山色半城湖」,不僅數字對比鮮明,而且畫面優美,成了泉城最佳的形象名片。比如蘇州拙政園的「蟬噪林愈靜,鳥鳴山更幽」,用聽覺反襯營造空間意境,精彩展現出文學與建築的互文關係。還有武漢黃鶴樓那幅「欄杆外滾滾波濤,任千古英雄,挽不住大江東去;窗戶間堂堂日月,盡四時憑眺,幾曾見黃鶴西來?」透過樓台勝景與洶湧江水的客觀描繪,發滄海桑田的心靈感嘆,每每觀之,總不免讓人感慨萬端。借物抒情方面,類似於:「青山不墨千秋畫、綠水無弦萬古琴」,「海闊憑魚躍、天高任鳥飛」,「窗含西嶺千秋雪、門泊東吳萬里船」等,既對仗工整,又詩情畫意、意境高遠,既精準顯示了漢語的對稱美,又傳遞出強烈的抑揚頓挫的節奏感。

另有不少流行的名聯是諷喻性楹聯,或單刀直入、或正話反說,或借古喻今,直抒胸臆表達自己的不滿與憤怒。比如,紀曉嵐諷借孟浩然「不才明主棄,多病故人疏」之句,以「不明財主棄,多故病人疏」,戲謔那些雖醫術不精、卻自吹自擂的庸醫,罵人卻不帶髒字。更有那幅「一二三四五六七,孝悌忠信禮義廉」的名對,上聯缺八以諧音「忘八」,下聯缺「恥」,藉以咒罵某些無恥之徒。其幽默與辛辣處,皆可令人拍案叫絕。

最後,還有一些趣味性的對聯因其妙趣橫生而廣為傳播。比如,過去理髮店常見這樣的楹聯:「雖為毫末技藝,卻是頂上功夫」,一語雙關描繪出修剪髮梢的行業特徵,又暗喻自身技藝的高超。還有藥舖懸掛的「但願世間人無病,何妨架上藥生塵」的對聯,坦陳醫者仁心,比當下鋪天蓋地醫藥廣告尤見人間溫情。

現代社會,由於生活節奏的加快和文化氛圍的變遷,楹聯作為一種特殊的文學樣式,已在人們的日常生活中漸漸變得陌生起來。然而,在國家大力倡導要弘揚優秀傳統文化的當下,作為傳統文化的一顆璀璨明珠,楹聯在新春佳節、旅遊景點和婚喪嫁娶等場合依然還普遍使用着,且頗具生命活力。

楹聯寫作需要對漢字的音、形、義和典籍中的詩詞、掌故、修辭等有深刻的理解,需要深厚的文化底蘊和高超的文字駕馭功力,一副名作佳構往往濃縮了詩詞、典故、音韻和書法之美,堪稱古典文學的微型教科書。但凡對傳統文化感興趣的人們,皆不妨珍視這份文化傳承的活化石,充分運用對聯創作中對仗嚴格與平仄規範的標尺來錘煉漢字的妙趣,讓賦予漢語特有節奏感、韻律美和表現力的楹聯,在新的時代煥發出更加燦爛的光彩。