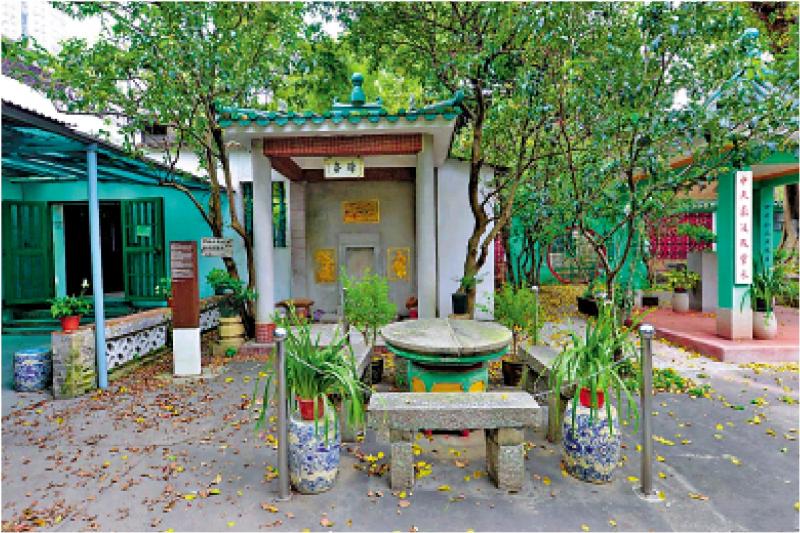

圖:澳門普濟禪院內的石桌。

七月的澳門,暑氣初蒸。普濟禪院古木參天,蟬鳴聒噪。推開禪房木門,涼意裹挾着悶熱的氣息撲面而來,門外橫卧一張青石桌,敦實厚重。日光投在桌面一道深刻的凹痕上──那是一條並不均等的分界線,一邊寬,一邊窄,像一道無法癒合的刀疤,凝固了整整一百八十一年的光陰。

石桌沉默着,但每一道風化的紋路都在無聲吶喊。一八四四年的暑熱似乎還蒸騰在這方寸之間。彼時,鴉片戰爭的硝煙剛剛散盡,虎門外的炮聲猶在回響。清帝國這艘千瘡百孔的巨艦,正被西方列強的炮艦撕扯着駛向未知的暗礁。英國已在《南京條約》中攫取了香港和五口通商的果實,太平洋彼岸的美國,嗅着腥風,也急不可耐地派出全權公使顧盛,遠渡重洋而來。

為何將目光投向澳門?這座飄盪在帝國南陲的半島,早已被葡萄牙人「借居」了數百年。它如一塊奇異的浮木,既不屬於西方,也未脫離東方的母體。這裏遠離北京紫禁城的森嚴,也避開了廣州十三行喧囂的洋行與激憤的民眾。葡萄牙總督、熟悉中國事務的傳教士與通曉葡語的買辦,交織成一張隱秘而實用的網。對於顧盛,澳門是絕佳的避風港,是觀察清廷虛實的瞭望哨,更是撬動帝國大門的支點── 一個雙方都能勉強接受的談判「中間地帶」。

於是,普濟禪院這方佛門淨地,意外地被推上歷史的前台。顧盛代表新興的美利堅,耆英則拖着病軀,奉道光皇帝之命,代表日薄西山的大清。談判的拉鋸在酷暑中進行,空氣裏瀰漫着無形的硝煙。石桌成了最沉默也最沉重的見證者。顧盛憑藉其國力的後盾和外交的狡黠,步步進逼。他案頭擺放着《南京條約》的文本,字斟句酌,試圖為美國謀取更「周全」、更「精緻」的特權。耆英則身心俱疲,面對顧盛展示的炮艦威脅,迴旋的餘地已如這禪院地磚的縫隙般狹窄。

一八四四年七月三日,一切塵埃落定。筆尖在紙上劃過,沙沙聲如秋蠶啃食桑葉。一紙《望廈條約》在石桌上誕生,披着平等協商的外衣,內裏卻嵌滿了不平等的尖刺:治外法權如植入肌膚的荊棘,宣告美國人在中國土地上只受其本國法律管轄,中國司法主權被公然撕裂;協定關稅則似沉重的鐐銬,鎖住了清廷財政命脈的咽喉,從此無法自主保護孱弱的民族經濟;最惠國條款更像一張貪婪的巨口,承諾美國可以自動吞噬日後任何他國從中國身上撕咬下的每一塊肉。更有那允許在通商口岸設立教堂的條款,悄然埋下了文化滲透的引線。

石桌中央那條深刻的分界線,在那一刻獲得了最殘酷的隱喻,無聲地丈量着談判桌上雙方懸殊的力量─ 一邊是生機勃勃、銳意擴張的新大陸強權,一邊是步履蹣跚、江河日下的老大帝國。那條偏向一側的刻痕,正是那單向輸送的利益與屈辱的具象化。耆英落筆時,目光或許曾掃過這道石痕,其心中況味,恐非後人所能盡知。石桌冷硬如鐵,默默承載了這份強加的「和平」契約。

《望廈條約》的墨跡未乾,陰魂已然擴散,那設計「精妙」的不平等條款,迅速成為法國等列強競相效仿的藍本,《黃埔條約》緊隨其後。石桌見證的這場交易,加速了捆綁滿清帝國鎖鏈的鍛造過程。澳門這座曾以獨特地位提供「緩衝」的孤島,在那一刻,也更深地烙下了作為帝國衰微與外力強行破門之地的雙重印記。

斗轉星移,石桌依舊。指尖劃過那道深凹的刻痕,冰涼粗糙。這是一道凝固的傷口,一個沉重的物理坐標,標記着中華民族被迫簽字的至暗時刻,無聲地訴說國權淪喪的切膚之痛。桌面上隱約的墨漬早已滲入石髓,與那道分界線融為一體,成為無法磨滅的屈辱胎記。

石桌的意義不止於凝固傷痛,更是一面冷峻的鏡子。國家積弱,外交便失其脊骨。《望廈條約》的根源在於腐朽王朝已被時代遠遠拋下,古老帝國早已喪失與新興工業文明平等對話的根基。石桌的冰涼觸感,時時刻刻在警示後人:尊嚴源於實力,獨立自主的脊樑必須以強大的綜合國力來鍛造。這亦是八十多年前那場艱苦卓絕的抗戰,以無數血肉之軀為我們奪回並捍衛的真理。澳門回歸祖國後的繁花似錦,正是國家主權完整所綻放的最美果實,是對那段屈辱歷史最有力的回應。

石桌亦在詰問何為真正的規則。它所承載的條約,是叢林法則的殘酷產物。而今日人類命運共同體理念的曙光,正是對那種強權邏輯的超越,是對一個以相互尊重、公平正義為基石的世界新秩序的追求。澳門這座經歷東西風雨洗禮的城市的經驗告訴我們:唯有平等對話與真誠溝通,才能跨越文明的鴻溝,化解猜忌的堅冰。這張石桌,連同那些泛黃的談判紀錄,共同構成了這段歷史的「世界記憶」,如何讓沉默的石頭與塵封的檔案發聲,將歷史的真相與教訓轉化為促進理解與和平的智慧源泉?

石桌靜卧,彷彿一冊攤開的史書。那道不均等的刻痕,是歷史刻刀留下的深深印記。歷史從未真正遠去,沉澱在石頭的肌理裏,流淌在城市的血脈中。在普濟禪院的蟬鳴與香火中,石桌以其冷峻和沉默,繼續履行着永恆的使命──它不僅是往昔屈辱的證人,更是丈量人類文明進程的標尺,丈量着強權與公理的消長,也丈量着一個民族從沉淪中覺醒、在自強中走向復興的漫漫長路。唯有永遠銘記石桌的冰涼,才能守護住腳下大地的溫度;唯有深刻理解那道刻痕的由來,人類才能在未來,於更寬廣的舞台上,真正畫出一條屬於所有文明的、平等而公正的線。