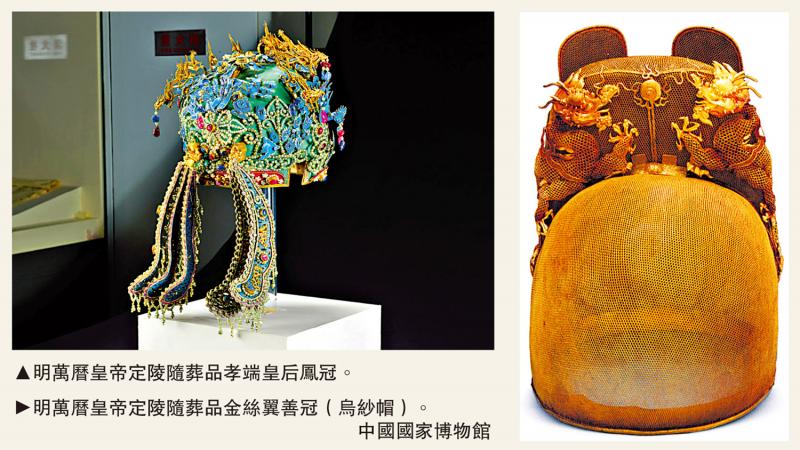

左:明萬曆皇帝定陵隨葬品孝端皇后鳳冠。右:明萬曆皇帝定陵隨葬品金絲翼善冠(烏紗帽)。\中國國家博物館

五一小長假,故宮博物院、中國國家博物館等內地很多博物館,入場券一票難求,不少博物館的文化創意產品熱銷,業績表現不俗。故宮文創在傳統紙質出版物基礎上,推出文具、玩具、首飾等多品類新產品,文創商店開到了機場候機廳、大型商場。恭王府的福文化系列,不但有紙質墨拓本,還適應趨吉、洪福等民俗,推出紙、絹朱拓本,琺瑯、木雕等各種名貴製品。首都博物館文創涉及食品、生活用品、辦公用品等,其中伯矩鬲發光棒棒糖、首伯牛「可愛包」系列產品、館內復古景觀「景德街」牌樓文創雪糕、創意橡皮、文物元素貼紙、景泰藍工藝品等產品,受到大眾喜愛;研發了數碼技術文創產品,包括郵票、紀念票和紀念幣等紀念品,以及元青花鳳首扁壺、雍正珊瑚紅地琺瑯彩花鳥紋瓶、驪山四季等數字藏品十多款。北京古代建築博物館天宮藻井冰箱貼自成一格。國博以明萬曆皇帝定陵出土孝端皇后鳳冠為原型,研發的紀念款鳳冠冰箱貼,銷量在三月底已突破百萬件,小長假繼續火爆。博物館於經典性、代表性藏品之外,有些文創產品似有成為其另一「活招牌」之勢。

近年來博物館文創產品大熱,獲得消費者追捧,從根本上說,要感恩我們的祖先,留下如此悠久而燦爛的中華歷史文化遺產,不但令我們傲然挺立於人類文明之林,而且具有繼承、發展、創新的無盡源泉,享受先輩的餘蔭。這是歷史文化底因,是民族自信、文化自信的底氣所在。

博物館文創產品大熱的現實原因,是中共十九大制定的「推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展」戰略,超越了長期困擾博物館事業發展的文物保護、利用之間的矛盾。改革開放之後,隨着經濟社會騰飛,博物館展示、研發快速發展,博物館藏品、文物、古建築的保護與展示、開放、利用之間的結構性矛盾日益突出。以古建築為例,觀眾多了勢必加速文物老化、損毀,最終不堪重負。當形勢嚴峻時,有專家甚至提出「吃祖宗飯、造子孫孽」的嚴厲指責。「創造性轉化、創新性發展」方針,適應新時代、新的歷史條件,我國綜合國力提高、數碼科技與人工智能發展,使我們具備了破解這一對尖銳矛盾的能力。在此方針下,習近平總書記和中央政府又提出「讓文物活起來」、「把博物館帶回家」等系列工作目標。不覺之間,博物館文創、文物保護與利用,已逐漸走出以損害文物為代價的老路,開始步入「吃祖宗飯、造子孫福」的健康發展之路。以故宮博物院為例,近年與中央廣播電視總台等機構合作,相繼推出文藝節目《詩畫中國》、舞蹈詩劇《只此青綠》、沉浸式家庭音樂劇《甪端》、音樂節目《故宮之聲》等,根本不勞文物藏品頻頻親自出動、現身說法。

新時期作為以營利為目的的文創工作,有時還是與文物保護、文化傳播一體化推進的。例如故宮《清明上河圖3.0》、「發現.養心殿──主題數字體驗展」等系列數字展覽,突破實體展覽局限,增強觀眾的參與性、體驗感,既是博物館主責主業,也是大受歡迎的文創產品。他們與騰訊聯合主辦「『紋』以載道──故宮騰訊沉浸式數字體驗展」,用五米三的高裸眼3D文物、倦勤齋VR等展示項目,呈現宮殿建築、院藏文物紋樣藝術,還建立了「故宮.騰訊聯合創新實驗室」。

博物館文創產品大熱的另一重要原因,是大眾文化意識轉變,年輕一代共享理念的助力。筆者有不少五○後、六○後的文化人朋友,繼承了中國傳統收藏文化,明明知道收藏不過是「暫得於己」,卻節衣縮食也要搜購藏品,樂此不疲,「快然自足」。但是這種情況近年來發生變化:七○後、八○後等現在社會的中堅力量,九○後、○○後等新生代,已經不熱衷於收藏,他們更熱衷於「共享」。這也是近年來中國文物藝術品市場下滑的重要原因。文創產品既能使人擁有與博物館差不多的珍貴文物,又能自由自在地觀摩欣賞,而不必付出很大經濟代價。

實際上,中國的博物館研發文創產品,不是近年來才有的事情,從國立近代意義的「博物館」出現不久就已開始。一九一四年在北京故宮三大殿成立的「古物陳列所」,複製、仿製館藏書畫;在武英殿浴德堂掛上館藏清代戎裝女子畫像,附會說浴德堂後的土耳其式浴室,是乾隆時香妃沐浴之所。這與其說是史跡、文物展示,不如說是投市民社會所好的文創活動。這也說明當時文創活動已經多樣化。故宮博物院於一九二六年,挑選院藏秦漢官印上千件,直接用印泥鈐印,定名《金薤留珍》,先鈐印二十四本,後陸續限量加印,盈利不菲。他們那時開創的「故宮日曆」品牌,至今為故宮出版社所繼承,每年帶來大筆收益,並且引發「歷」、「曆」是非之辯的社會討論,最後以「歷」是歷史、「曆」為日部與日期相關,正名為《故宮日曆》。討論本身就加深了人們對傳統文化的關注。其實按東漢許慎《說文解字》權威解釋,這兩個字在西漢以前、起碼在西漢是通用的。「歷,過也,從止,曆聲。」歷意為經過,從止就是與足相關,意為步行經過。「曆,曆象也,從日,曆聲。」曆表示曆象。許慎特別指出:在西漢司馬遷《史記》中,「曆」與「歷」通用。人們之所以傾向用「曆」,因「曆」是日部,而「歷」是止部,屬於腳,好像與天文關係不大。殊不知,日期不是太陽運行的結果,而是地球在圍繞太陽公轉的軌道即「黃道」上經過的位置,古人說的「黃曆」、「黃道吉日」,都是地球在黃道上經過時的位置;時間才是地球自轉決定的。比如春分在黃道上經過的確切時間點,既可能在白天也可能在晚上。可見用表示足跡的「歷」字更確切。而在漢代之後古籍裏,歷、曆也有通用的,清代官修實錄也如此。

到改革開放之後,故宮博物院的文創產品也較早走出國門,上世紀八十年代,故宮文物修復廠複製的古代青銅器,銷往英美等國家,複製品不但器表與原物相同,銅體內部老化、鏽蝕程度也克肖原件,一時稱絕。而三十年代出版的《故宮周刊》、五六十年代出版的《故宮博物院院刊》第一、二期,在香港等地翻印再版,成為博物館文創經典。