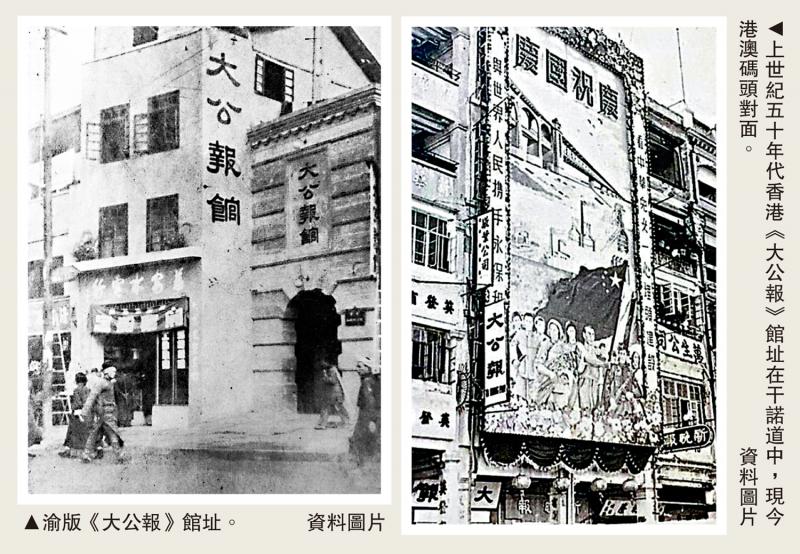

左圖:渝版《大公報》館址。右圖:上世紀五十年代香港《大公報》館址在干諾道中,現今港澳碼頭對面。\資料圖片

昔日報館,文士淵藪。就中不乏人中俊傑,文武兼修,才藝雙全,令後人仰慕高義,想望風采。

上世紀三十至五十年代,五洲震盪,風雷激變,個人命運、報館前途緊繫國家存亡。日軍侵華,《大公報》由津轉滬,避漢就渝,港版初創未幾,退走桂林,桂林復淪陷,報館被毀,僅餘二石柱。胡政之先生說《大公報》「遭逢國難,顛沛流離,再四犧牲,事業能屹立不動」,每至一處輒網羅群英。人生如報,歷歷傳奇。

張篷舟(一九○四至一九九一),一九三六年加入《大公報》,「自信書生能報國,但憑禿筆斬樓蘭。」淞滬抗戰,他從前線發回珍貴照片及五十餘篇報道:一九三九年於華南、華西行萬餘里採訪戰區;在桂林報館兼編《文藝》副刊;四十年代初於重慶成立青年記者滑翔隊,自任隊長,還參加全國模型飛機比賽;五十年代後踏訪各地,為報社搜集到一整套《大公報》,並於「文革」初艱苦保全,移交北京圖書館。也許因生於成都,張篷舟對流寓成都的唐代女詩人薛濤情有獨鍾,有《薛濤詩箋》等專著。

一如張篷舟身兼數職,上下求索,鮑立初(一九一六至二○○二)一生波瀾浩蕩,興趣廣泛,凡所涉獵,皆有所成。他是黃埔軍校第十六期畢業生,隨抗日軍隊轉戰中國西南、印度、緬甸,風煙滾滾,叢林密密,捨生忘死,壯士榮歸。戰後經營古董生意,擅長鑒別古陶瓷;又因喜好文藝而結識《大公報》社長費彝民,加入報館附屬印務公司任會計,累遷至副經理,並協助陳凡編輯《藝林》、《文采》二副刊。

古今中外都有博學多才的人物。孔子同時代人驚嘆:「夫子聖者歟?何其多能也。」東漢張衡「恥智之不博」,詩、賦、天文、曆算、繪畫無所不擅,順便看心情,在朝廷和地方政府任職,不合則去,「彈五弦之妙指,詠周孔之圖書。」古希臘亞里士多德的著作涉及政治、倫理、天文、氣象、動物、礦物等諸多學科。學科之間本無壁壘,所學越多,越易連點成線,融會貫通,除舊布新。

嘗試突破一維的平面,伸、騰、延、展為多面的玲瓏,於是橫看有鋒,側睨成棱,俯觀流波,透視瑩晶,連帶四周時空都反虛入渾。多面的紅瑪瑙、紫水晶,不僅是簡單的平面相加,而是每一面都映出不同的光譜類型,聚合為一彎熠熠生輝的虹彩。多面的人才,能夠參合古今,兼採中西,究天人之際,成一家之言。

梁厚甫(一九○八至一九九九)在《大公報》時間不長,曾修法律,務財政,中英文俱佳,張季鸞先生青眼有加。他與幾位大公報人私交甚好,為《新晚報》創刊多所建言,又為《新晚報》撰寫專欄。移民美國後筆耕不輟,閒時讀經典、玩樂器、習書法,還種玫瑰花,雖然「上午開花,下午就要找林黛玉。」之後種蘭花,因學過拉丁文,專書上花卉的學名難不倒他,讀得津津有味,乃又試建溫室雜交蘭花,學畫中國蘭花。唯一令他頭痛的也許是開車:路考五次才勉強及格,仍不會倒車出庫。梁厚甫本是多面手,更喜隨遇求新,觸類兼善。他曾在《學問的新陳代謝》中警世:一些自以為博學的人,不知學問會折舊、蒸發;同理,人無三代富,國無千載強,須每天吸收新知,不斷創新。

李俠文先生回憶胡政之很在意報館的新陳代謝,特別愛護提攜青年,「他認為事業和個人一樣,不進則退,必須時時學習、向上、求進步。」當年張季鸞、胡政之諸先生兼容並蓄,用人不疑,右延國士,左納逸才,天下英雄盡入彀中,是以無數新知、新見源源注入報紙編輯、經營的日常事務。胡政之於一九四三年十月重慶《大公報》編輯會上說,事業最怕有惰性,一生惰性便不肯使用新設施,不願進用新人。「事業要求進步,個人也更要求進步,望我同人共勉。」

一九四八年初,《大公報》於美國創辦英文版《大公紐約雙周》,同年三月《大公報》於香港復刊,都是胡政之的大膽試驗。他觀察戰後世界格局,想將港版作為向海外拓展的跳板,希望擴張到南洋和英美,是以篳路藍縷,親力親為,積勞成疾,齎志以歿。他立意高遠,「想代表中國讀書人一點不屈不撓的正氣;」「在世界縮小的今天,非有天下一家的大理想不能處理許多繁複尖銳的問題,……需要以人類全體利益為理想的偉大人物。」這正是「大公」的精髓。

二十一世紀,拓展新聞業務不再以地理布局為重,但前輩報人探索的要旨歷久彌新:超越已有的成就和框架,追尋更加多樣的表達──多語言、多媒體、多平台。如今,PC時代的論壇、博客漸成明日黃花,移動設備上的金句、短文漸漸讓位於短視頻。然而,亂雲飛渡的社交媒體、個媒體之上,自言自語自吹自擂自戀自憐的一己之私,已然太多;而大塊文章,又時見泰山壓頂,怒目金剛,自說自話,非墨即楊。載體雖然迭代迅疾,人們願意看、願意讀的,永遠是持論公允、探討平實、徵引博贍、趣味盎然的獨家內容、獨特風格。

試析「公」、「私」字形:自環者為私,背私者為公。不受一己小智的局限,不拘於一兩種語言文字,不囿於腳下一畝三分地,不滿足已有知識技能的內涵和外延,不坐享前人的華堂綠蔭,志在天下,心存大公:只有這樣突破了單一平面的人,以及能夠延納、培育這種人才的多面的事業,才會蒸蒸日上,氣象萬千。