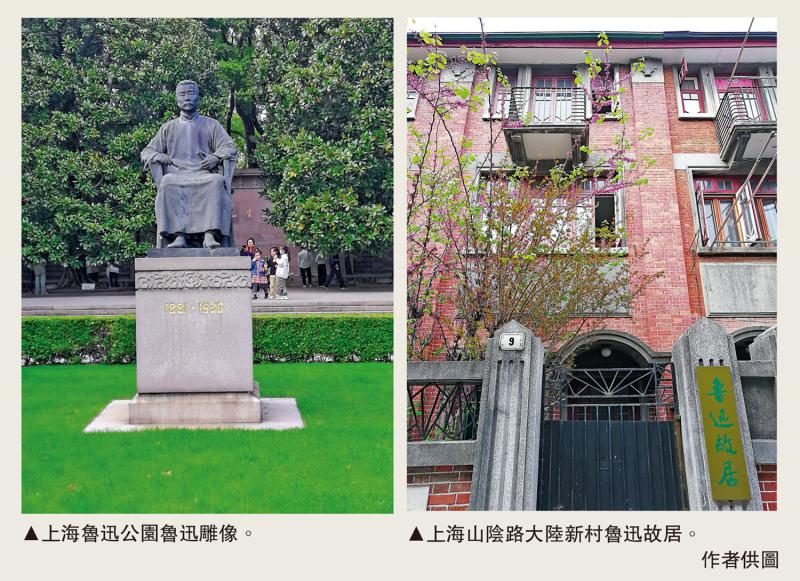

左圖:上海魯迅公園魯迅雕像。右圖:上海山陰路大陸新村魯迅故居。\作者供圖

今年清明前夕,天氣預報上海陰有小雨。清明一早,卻雨霽雲開,市區被和煦晴朗的春光着了亮色。清明一向是中華民族敬重的大日子,這一天放假,市民們舉家外出,或為先人掃墓,或到郊外踏青,身在申城的我,也匯入人潮,作與祭祀有關的活動,目的地是魯迅在上海的故居。

魯迅在上海的故居有三處,按先後順序,分別是橫濱路景雲里三十五弄二十三號,四川北路二○九三號拉摩斯公寓和山陰路一三二弄(大陸新村)九號,八年前,我探訪過山陰路魯迅的故居,這次來上海,意猶未盡,趁着清明再次拜謁。

走出虹口足球場地鐵站,坐上一輛載客的三輪小摩托,七拐八拐,不一會就停在山陰路一三二弄門口。這是一排三層的紅磚樓房,分為十個單元,魯迅故居坐落在倒數第二個單元。門外已經排起預約參觀的隊伍,因為還有到別處的計劃,不想久等,問管理人員,六十歲以上的長者可否優先參觀?答覆是暖心的:可以,跟着下一批進去吧。

十人一批,輪到我們參觀了。室內謝絕拍照,樓下是會客廳,一台桌式的書櫃很有來頭──這是與魯迅交情篤深的中共早期領導人瞿秋白所贈。廳內擺着大小兩張方桌和若干木櫈,大桌看來是會客用的,小桌自家用餐。一台縫紉機和裝着玩具的對襟玻璃門櫃,放在窗前和過道旁。睹物思人,女主人操持家務,幼子有慈父「孺子牛」般的「舐犢」,都不難意會。轉過樓梯,二樓是魯迅的卧室兼工作間,他在這裏編撰了《准風月談》《且介亭雜文》等文集,以及《俄羅斯的童話》《死魂靈》等譯作。正對着門的鐵架大床,掛着女主人縫製的米色繡花床簾,一九三六年十月十九日清晨,魯迅在這張床上永遠合上了他尖刻深邃的眼眸,未畢的文稿攤放在案上。三樓是周海嬰的住房,兒時的他天真可愛,給父母幾多樂趣和煩擾。

與他人聊了會觀感,下一批參觀者要進場了。出去問一位年輕的「紅馬甲」:魯迅在上海首個寓所景雲里如何去?他愣了一下,說沒去過,但很快用手機幫我查找,按圖指路。出里弄右轉,走一段再右轉,我沿着旅遊線路「魯迅小道」前行,不一會,走到四川北路二○四八號內山書店舊址。店內三室連通,兩間賣書,一間咖啡廳,牆上《南腔北調集》《集外集》等魯迅手跡的裝飾極為醒目,書卷味濃,靠邊的一間店面按原貌擺放着老物件。

不熟路的我走岔了,繞了個圈子,回到地鐵站旁的魯迅公園。還好,這天計劃要去拜謁魯迅墓,於是輾轉來到魯迅墓前。一對檜柏,兩棵廣玉蘭環立墓穴,後牆和祭台擺放了花圈和數不清的鮮花,拆開煙盒的香煙碼了一溜,人們熟悉魯迅,敬仰魯迅,用他生前的嗜愛之物拜祭,他在另一個世界也不缺煙抽。墓祭的人絡繹不絕,我和他們一樣,朝墓穴致鞠躬禮。

離開墓園,我還得趕去景雲里魯迅故居。哪知開小摩托的「老上海」也不清楚目的地,另一位不很肯定地答應載我去尋找。車子從大馬路轉入小街道,駛過李白烈士故居,一處工地旁立着橫濱路的路牌,工地圍牆繪着魯迅軼事文圖。是這裏了,我下了車,徑直朝雕着景雲里繁體字的大門走去。然而門上了鎖,沒法參觀,懊惱的還有手機沒電了,即使進去也無法拍照,對喜愛拍下旅跡的我來說,不啻是遺憾的事。

又有遊客到來,大家隔門指點,猜着魯迅故居的位置。恰好一位居民開門出來,我們對他說明來意,這位好心人見我們風塵僕僕,讓我們進去。一九二七年十月八日,從廣州抵達上海五天的魯迅和許廣平首選景雲里安家,主要是想和三弟周建人做個伴,在這裏住了兩年零七個月時間。魯迅編訖《而已集》等文集,出席了「左聯」成立大會,作了《對於左翼作家聯盟的意見》的演講,翻譯了《近代美術史潮論》《藝術論》等文論,編輯《萌芽》《朝花周刊》等雜誌,還誕生了愛情的結晶。其他遊客觀瞻拍照時,我得給手機找地方充電。敲了一戶居民半掩的門,一位頭髮花白,體態清瘦的老媽媽現身,她爽快地幫我在家中充電。這當兒,她說景雲里原來是開放的,去年疫情嚴重才上鎖,暫沒解封。又給我介紹石庫門房屋的特點,解惑答疑。充了近十分鐘電,我不想過多打擾,老媽媽指着一條里弄說,魯迅的寓所就在盡頭。

這處寓所的門牌顯示是魯迅曾經的家。隔壁住過英勇就義的中共黨員作家柔石,周建人、李雪峰、茅盾、葉聖陶等親屬和文化人都是這條里弄的鄰居。狹窄的弄道堆放着花盆雜物,我們拍照不得不站在對門民居外,主人毫不介意,笑咪咪地說:地方不夠可以進門照。他們是好客的群體。

在景雲里遛遛轉轉,拍幾張照,要返回了。為我充電的老媽媽佝着背,主動把我們送出景雲里大門,指着附近的地鐵站,反覆告知如何走,其心也誠,其言也善。在上海,我感受到人們對魯迅的一片真情,對外地遊客的熱忱相助。