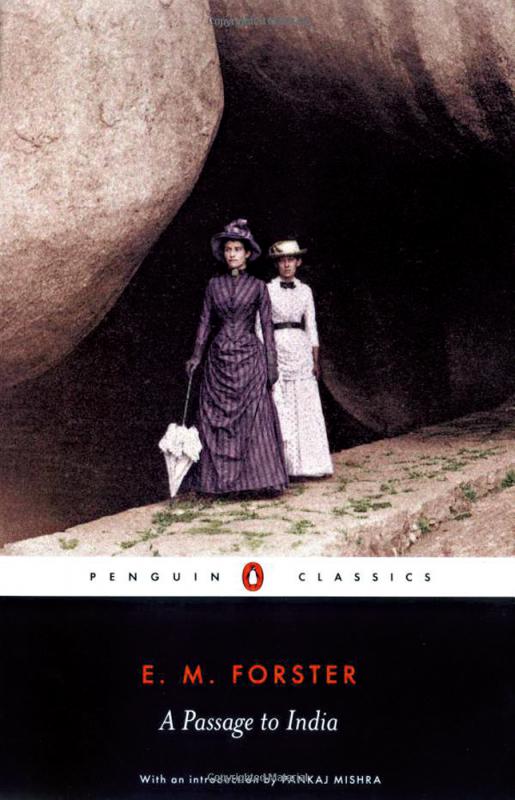

圖:英國作家E.M.福斯特的《印度之旅》(A Passage to India),是英國殖民文學三大經典之一的小說。\資料圖片

英國首相由印度裔蘇納克擔任後,新德里電視台打出「印度之子於帝國崛起,歷史在英國兜了一整圈」的新聞標題,將印度人的複雜心理表露無遺,當中是愛,是恨,抑或兼而有之?

要得到答案並不難,不妨翻看一下英國作家E.M.福斯特的《印度之旅》(A Passage to India),這部作為英國殖民文學三大經典之一的小說,通過英國殖民階層與印度當地人捲入的一樁離奇官司以及他們深刻而矛盾的互動,將兩者之間微妙的關係描寫得入木三分。小說開頭就借人物對話提出疑問:英國人和印度人能不能成為朋友?故事也由此展開。

在上世紀初,兩位英國人莫爾太太和奎斯蒂德小姐結伴前往殖民地印度,與一般走馬觀花式的旅行不同,她們想要深入當地,見識一個「真正的印度」。為此兩人結識了印度醫生阿齊茲,並在他的邀請下與當地校長菲爾丁等人一同參觀城外的洞窟。遊覽過程中,陰差陽錯地只剩下奎斯蒂德小姐和阿齊茲獨處,在黑暗的山洞中,奎斯蒂德小姐產生幻覺,以為阿齊茲要非禮她,便倉皇逃離並對他提出指控,阿齊茲被捕了。在法庭上,奎斯蒂德小姐意識到自己犯錯,撤銷了起訴,阿齊茲得以無罪釋放。但經過這場審判,奎斯蒂德小姐意興闌珊返回了英國,阿齊茲則斷絕了與英國人的來往,搬去偏遠土邦,最後儘管一切誤會都已澄清,英國人和印度人還是無法成為朋友。

但小說要講的並非這麼簡單,圍繞故事出現的一系列種族、人性、東西方文明對撞等話題才是重點,過程中印度人對英國人那種既愛又恨、錯綜複雜的情結見諸筆端。一方面,大英帝國殖民者高高在上、傲慢無知與印度人唯唯諾諾、敢怒不敢言的形象被描寫得活靈活現。比如,山洞中奎斯蒂德小姐出現遭非禮的幻覺,便理所當然地認為阿齊茲是嫌犯;在審判時,為了證明阿齊茲有罪,英方律師斷言「膚色較黑的種族總是在肉體上被膚色較白的種族所吸引,而不是相反」;而作為英印混血兒的哈里斯,對自己體內的兩種血液感到十分困惑,每當有英國人和印度人同時在場時,他就會變得手足無措,因為他不知道自己屬於英國人還是印度人。可當他越想要「成為自己」,就帶來越激烈的痛苦與掙扎。

另一方面,印度人潛意識裏對殖民者的那股曖昧也躍然紙上。比如,在阿齊茲與英國人決裂之前,他有着強烈的自卑心和民族羞愧感,常常不自覺地用殖民者的標準來評價自己和自己的國家,他對自己的同胞也抱有偏見,這一點通過他與同事拉爾醫生不太和睦的關係可見一斑。這種態度也體現在那些為殖民者服務的印度人身上,他們常自視比同胞高人一等。還有印度校長菲爾丁,他在與阿齊茲最後一次談話時,不加掩飾地說出自己的看法:印度離開英國的統治會一蹶不振。

多麼自相矛盾又令人困惑!小說中阿齊茲等人的心路歷程,恰是印度人如何看待英國殖民者的真實寫照,用文學評論家的話說,即使放在今天依然適用。正如世界上沒有無緣無故的恨,也沒有無緣無故的愛,在馬克思看來,造成印度人認知上的混亂,殖民主義是罪魁禍首。

他在《不列顛在印度的統治》中寫道:不列顛人給印度帶來的災難,與印度過去的一切災難比較起來,在程度上不知要深重多少倍。與內戰、外侮、政變、被征服、鬧饑荒等接連不斷的災難相比,都不及英國所帶來的毀滅性,其破壞了印度社會的整個結構,例如不列顛侵略者打碎了印度的手織機,將農業和手工業的結合徹底摧毀。而印度最終淪為英國廉價的原料產地與商品傾銷地。更加悲慘的是,印度失掉了舊世界而沒有獲得一個新世界。可以說,英國殖民者的殘酷鎮壓,包括在阿姆利則犯下的大屠殺,以及印度人民可歌可泣的反抗和起義,都成為印度人心中仇恨的來源。

與此同時,長期的文化滲透和經濟利誘,又為殖民者披上迷人的偽裝。如同英國歷史學家約翰.達爾文在《帖木兒之後:一四○五年以來的全球帝國史》中所說,看看印度那些崇尚英國文化的精英和效忠於東印度公司的僱傭兵,很難不讓人相信他們在思想上已被同化。就連英國帶來的鐵路運輸、商品製造等現代化成果,也被視為對印度的巨大貢獻,實際上,從十八世紀英國工業革命至一九四七年印度獨立,英國經濟獲利遠遠超過給印度的恩惠,況且英國所做這些無非是為鞏固在印度的統治。

英國左翼色彩的《衛報》曾說,從印度民眾要索回英國王冠上的「光之山」(Kohinoor)鑽石,到印度在經濟總量上超越英國躍升世界第五大經濟體時的歡欣雀躍,可見英印之間歷史紐帶緊密,內心卻如此疏離。也因應了CNN的那句話,「印度人如何看待蘇納克上位?就像英印關係一樣複雜。」

在《印度之旅》的結尾處,兩位騎手無法並肩而行,那些神廟、水池、監獄、宮殿、鳥兒等以上百種嗓音齊聲說,「不,還不是時候」,頭頂的天空則應和道,「不,並不在這裏」。無異於一種巧妙的隱喻。