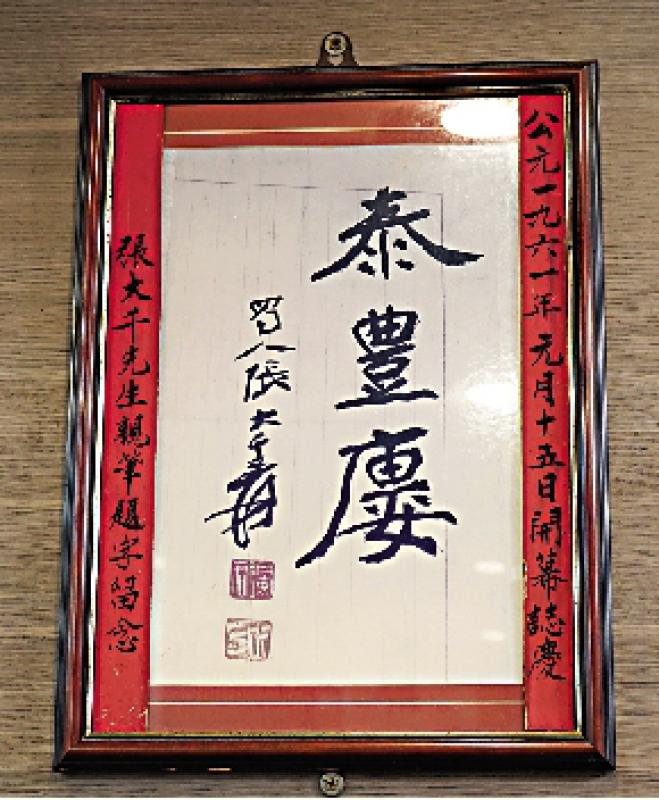

圖:張大千題的泰豐樓。/作者供圖

雖然香港人口構成複雜,但主體依舊是嶺南人,飲食上多興粵菜,兼顧蘇浙,北方菜館則較少。早年大量北方移民來港,思念家鄉飲食,唯有自行開店,逐漸形成了香港北方菜館的基礎。

二戰前後,香港一度北方菜館遍地開花,中環、灣仔和尖沙咀都可見到北方菜館。比如一九四二年在梁實秋(一九○三至一九八七)支持下,北京著名的豫菜館厚德福在皇后大道開設了分店。但北方菜館最集中的地方還是尖沙咀,在張愛玲編劇、雷震(一九三三至二○一八,本名奚重儉,英文名Kelly,上海浦東人,香港男演員,在香港影壇素有「憂鬱小生」之稱)主演電影的時代,這裏名餐廳匯集,各家餐廳都使出十八般武藝,務必為香港的食客帶來精彩的京魯菜。諸如東興樓、燕雲樓、松竹樓、豐澤園、仙宮樓、樂宮樓、洪長興、楓林閣等等的名店,可謂夜夜笙歌,賓客盈門。

隨着人口變遷,商業競爭激烈化,這些老字號一個個執笠。仙宮樓後人接班,為了扭轉頹勢曾開設意大利菜,後來又賣掉店面搬去西環,最終依舊結業收場;灣仔的美利堅京菜館經過近七十年經營,老掌櫃離世,後人接班力不從心,亦在二○一八年結業,自有樓面倒升值了許多倍……租舖經營的早已消失在商業社會的塵埃中了。吾生也晚,這些老餐廳都只聞其名,未能品嘗其菜品。

後來以美心集團的北京樓為代表的新派京菜館興起,這些餐廳多遷就當地人口味,菜品大多本土化,莫說其他菜品,連個北京烤鴨都做不好。這些新派北方菜館常兼營蘇浙菜和川菜菜品,是如今在香港街頭隨處可見所謂「京川滬」菜館的濫觴。這類餐廳將多地菜式混為一爐,一個菜館可做多種菜系的名菜。術業有專攻,兼顧所有者往往都做成四不像。這更讓人懷念起那些老字號的京魯菜館了。

幸好一些在京魯菜興盛期末尾開業的老北方菜館至今還在營業,譬如尖沙咀的泰豐樓和鹿鳴春便是其中的代表。鹿鳴春會單獨討論,在此略過不表,單說這一家泰豐樓。若聽名號,以為是北京「八大樓」之一的老字號泰豐樓的分舖,其實兩者並無關聯。

香港泰豐樓於一九六一年元月十五日開業,彼時旅居香港的張大千為其親自題名。如今走進泰豐樓,可以看到數量眾多的名人字畫,除了張大千題的店名,還有愛新覺羅.溥傑(一九○七至一九九四)的題字;王世昭等幾位雅士畫的《五瑞圖》;還有許多未及細看的書法和繪畫作品。這些收藏裏,有數十年前的墨寶,也有新近的作品,密密麻麻掛滿牆面。樓梯平台上還有一個個黃酒缸,據說當年泰豐樓的花雕也是出名得好,現在今非昔比了。