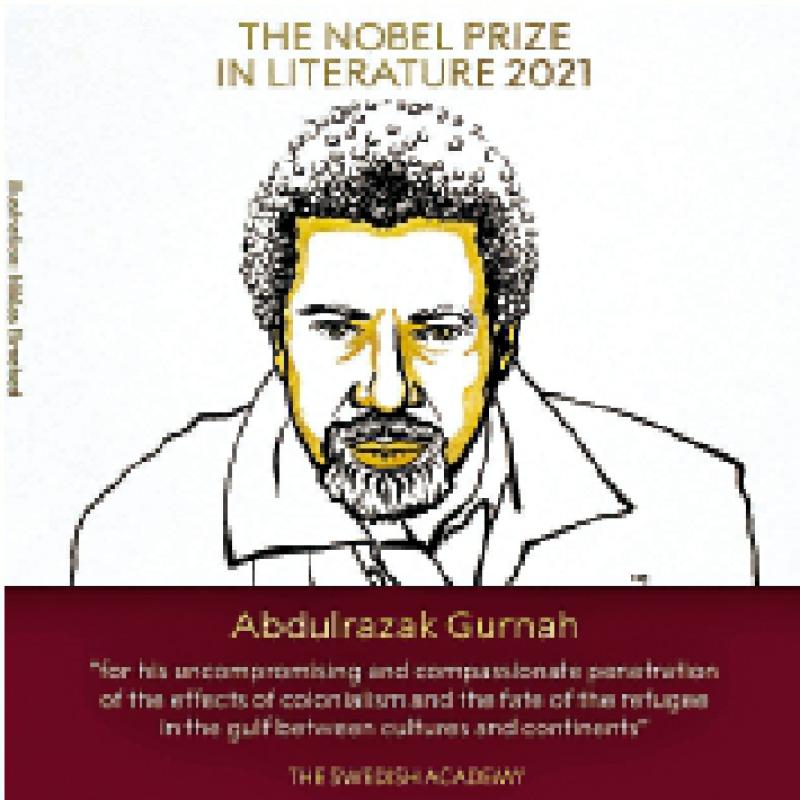

圖:今年諾貝爾文學獎由英籍非裔作家古爾納獲得。此前他的作品幾無中譯本。\The Nobel Prize Twitter

年年花開年年落,年年爭議年年煩;諾貝爾獎已經成了每年國際性的新聞和某些人每年一度恆久的痛。它爭議的焦點和話題大多不在科學類而集中在和平獎和文學獎方面。這些獎項每年頒發前,世界上大多媒體都會替它的委員會羅列、測定甚至預告獲獎人名單。這個名單據說經過了縝密的分析和研究,候選人都被用各種標準仔細衡量並用電腦模擬計算過。

初初看來,似乎人人得獎有份;但細究起來卻又一頭霧水。正因為這些神秘莫測,很多西方媒體和博彩業甚至將它變成了真正的賭博,讓人下注或買單,如同六合彩和樂透獎性質一般無異。

今年諾貝爾文學獎未能免俗地又給了眾人一個驚奇。獎項宣布後,《華爾街日報》發表了一篇署名文章諷刺諾貝爾文學獎的發放標準和美學原則。作者是印裔英籍新聞人,他本人不是純文學作家,且無申獲諾貝爾文學獎的願望,所以不能說他的議論是酸葡萄的心理;更因為他出身非白人又源自第三世界國家,故其發聲比較直言無忌憚。

這位作者首先揶揄了評獎委員會的奇葩評審趣味而且每年都有震驚大眾的本領。接着談及獲獎作家的小眾和默默無名。不止是今年,他回顧了數年間此獎得主的冷門性─他們不止在國際文壇籍籍無名,即使在他們的本國,知者也是寥寥無幾。他甚至語帶調侃地評價道,「這個北歐陰謀集團似乎有一種特殊的,甚至是不雅的樂趣,選擇特別不起眼的候選人來頒獎。」

接着作者開始懷疑獎項評審的文學資質和出版界對非英語國家文學作品的忽視。他指出,在美國出版的文學作品中,只有百分之三來自英語世界之外。以這樣的世界文學閱讀量和知識,來評價世界文學的優勝者,其權威性的確可疑。

為了使自己的觀點更具說服力,這位作者舉科學獎頒發的例子來反襯文學獎的荒誕。因為科學類獎是公認全世界有客觀標準和共識,委員會不能胡來,故它的權威性尚值得信賴。但其他獎項就只能是個笑話,評委們可以如頑童般為所欲為。臨了,作者還酸酸地來了一句,文學獎項本身就是個主觀性極強的產品。既然是委員會的錢,他們可以隨心所欲地花費,別人置喙純屬多餘。─雖然多餘,他還是忍不住放了炮。

此文很短但影響不小,蓋因為它話粗理不粗,說出了眾人的心聲。諾貝爾文學獎幾乎成了笑話早已不是新聞。除了百姓在博彩上下注,人們更把這件事當成了一場全民的狂歡。它引人關注的最大神秘性在於它的合理合法性和黑箱作業。

除了一般讀者,全球的文學發燒友每年都為此操碎了心。從多年陪跑的村上春樹和昆德拉,到政治正確的世界各地新銳作家候選人,每年都被押寶和爭吵得熱火朝天,但每年卻又難免花落別家。

之所以此議年年成話題、年年是大眾心中的癢還在於它畢竟有點蛛絲馬跡可尋。不能說它無標準,但是這標準卻因外延和內涵都無限大導致了它幾乎沒有最小公倍數,其結果自然是主觀性和偶然性很強,幾乎永遠難有答案。

文學獎委員會近年出現過醜聞,而且因其標準奇葩已經幾乎成了笑話,但由於文學形式本身受眾多,它具有雅俗共賞的特點,諾貝爾獎又是個全球聞名的百年大獎,故每年它仍能抖足包袱,吊足了胃口。你可以不喜歡它甚至完全不同意它,但很難完全無視它。

現在仍然是一個話語霸權和宰制的時代。誰有平台或發言權,誰就引導世界。馬克吐溫金喇叭的故事應該早已家喻戶曉,人家諾貝爾委員會就是金喇叭裁判。你不喜歡,可以不參與。但它因資格和名聲而比較強勢,發獎前它的標準不管你喜不喜歡它都不介意;反過來,得獎者是否接受和是否領獎它也不甚介意。

其實,細究起來,諾貝爾文學獎像是個老店,它有傳統,但其實也畢竟只是個品牌。它的獎金是一個因素,但現在有很多獎比它的錢多卻沒有它的影響。如果換個角度,我們也不妨看淡一些,就把它看成是一個品牌。這就是一個經濟行為。雖然在科學上它有權威性,其他學科我們卻不必把它當成裁判而只當成一個買家。買家購物天經地義可以有主觀性判斷和選擇權。我們不必拔高它或認為它是對大眾審美的挑戰或引導。這樣,對它,對文學都會公平些。