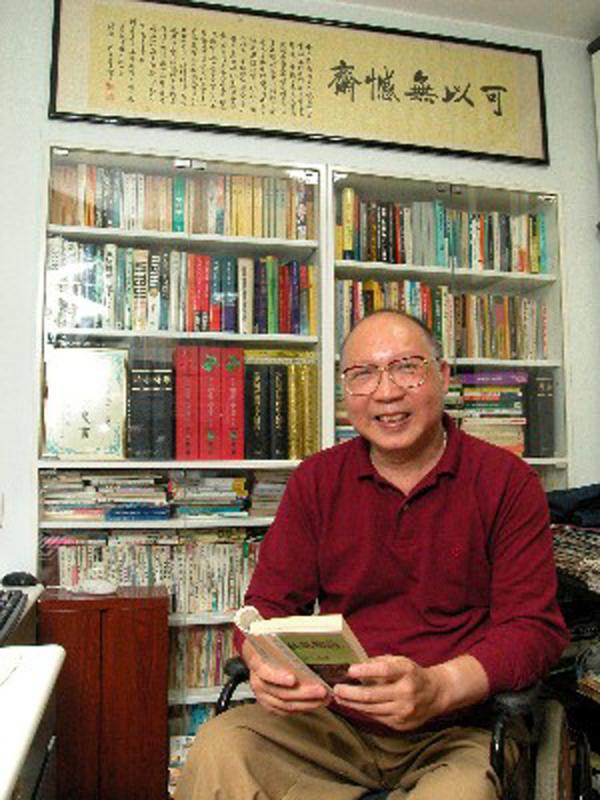

圖:專欄作家岑逸飛\資料圖片

英國科學家霍金年前逝世,舉世哀悼。患了「漸凍症」的霍金在生時有人問「如何做到身體殘障卻能保持樂觀?」霍金答:「不能忍受身體和精神同時殘障。」又有人問怎樣面對殘酷的命運,他答以「人生總可有作為;只要活着,就有希望」。我聯想到吾友岑逸飛。

逸飛兄自幼聰穎,在皇仁中學(孫中山先生曾在此就讀)畢業,一九六四年進入香港中文大學新亞書院讀書,第一年讀的是生物系,第二年讀的是化學系,第三年讀社會系,第四年才轉讀哲學系。四年讀四個學系,這是一個異常的紀錄。他興趣多是個原因,轉讀哲學系,則與其健康有關。一九六六年二月他參加大學的訪問團往台灣旅遊,不幸在台北染上類似小兒麻痹症的病,同樣是過濾性病毒侵襲脊髓,名為「橫置脊髓灰白質炎」,特點是會令雙腿肌肉無力。他說:「此事對我一生影響重大,從此殘廢,不良於行。」

不良於行使他更敏於思。他自此勉力寫文章、做編輯,大學畢業後持續編與寫,撰長文、寫短章,發展成為專業的專欄作家。主業之外,他在幾間大學兼職授課,在多個公私大機構的培訓班講學,以及在電視和電台主持各項評論性節目。他是香港一位傑出的媒體人。

一九九二年八月某日,我和他晤談,得知當時他有四個天天見報的日報(如《信報》)專欄;另外有一個三天刊一篇的日報(如《明報》)專欄,有每周刊一篇(兩千四百字)的日報專欄,還有每周四篇不署名的日報社論。此外,一些周刊和月刊,包括《花花公子》中文版,也有他的專欄(準確地說是「專頁」)。他告訴我,每天平均寫稿四千餘字。一九九○年代上半期,大概是專欄作家岑逸飛的全盛時期。根據一九九二年八月的結算,他的文字產品成書者已有《直搗黃龍》、《男.女.性》、《岑逸飛的文化探索》、《福建奇秀甲東南》、《賽車手之死》等十四種,其中有時事評論集、雜文集、遊記以至小說。

二○一七年初再來一次統計,其已出版的著作有多少十本,難以「精算」了。從儒道釋諸子百家華夏文化到西方文化,都在其研究和著述範圍:他看到《易經》的領導智慧、《鬼谷子》的談判策略,他比較東西方的管理文化,如此等等。近年他推出《另類國學》、《另類佛學》諸書。他是不在大學正式任職的「博文教授」(professor-at-large),是個知識廣博的大雜家。

他還是個大旅行家。岑逸飛是筆名,本名是岑嘉駟。駟者四馬,一輛車由四匹馬駕駛,又快速又威風;一九六六年他得病不良於行後,面對「殘酷的命運」,認為不能對它低頭──香港人說的「跪低」,而要昂首向前,要奮飛;於是以「逸飛」為筆名,由奔馬變成飛龍,把我國成語「龍馬精神」化為龍馬行動。當年在《信報》長期撰寫的專欄,他定名為《磨礪精神》:磨礪精神,磨礪文筆,更磨礪行腳。不良於行的逸飛兄,「行腳」四方,由妻子陪伴,坐着輪椅,撐着柺杖,周遊中國以至全球各地。他觀察風土人情,探尋文化底蘊,其海陸空旅行的「邁里」(mileage)不知是古代徐霞客的多少千萬倍。

岑逸飛已出版的遊記,前面提過的《福建奇秀甲東南》之外,還有《山岩上的古堡─遊訪英法》、《極地的子夜太陽─遊訪北歐四國》及《絲路文化之旅》。今年一月下旬在商務印書館舉辦的「岑逸飛、黃維樑、潘銘燊三人行」香港文學座談會上,我特別舉例稱述《絲路文化之旅》一書。最近幾年,「一帶一路」貿易和文化交流的倡議和施行,廣為人知,廣受重視。岑逸飛此書對絲路文化之旅,提供親身經驗,至今仍有參考價值,有導遊作用,更讓我們體會到作者不避艱辛「探尋文化底蘊」的旅行家精神。

絲路上的敦煌,是絲帶上的明珠寶玉,其莫高窟更是重寶之地。莫高窟的第一百五十九窟之壁有《維摩詰經變》,非「面壁」親睹不可。對不良於行的當代徐霞客來說,入窟參觀的難度極大:怎樣通過幽暗狹窄的甬道爬到窟的最高處呢?岑逸飛不能逸,更不能飛;他「坐在地上,一階復一階的用手支撐上去,……滿手滿身都十分污穢,糊着淋漓的汗水」,終於到達高處──這既是土地的,也是精神的。為了對這個自然界和人世間的認識和愛惜,他遍遊天下名地勝景,其遊記所述的艱辛行動以至艱險情況,有甚於是者。香港中文大學新亞書院校歌中「艱險我奮進,困乏我多情」的積極進取精神,這位傑出的校友,從其著述、從其旅行充分發揮出來。

對這位專欄大家,我即使肯花時間讀其全部著作,因為學問不及其廣博,也絕無能力作公允全面的評價。只覺得岑逸飛的書寫,中西古今知識貫串,行文清通,說理明暢,偶爾的抒情敘事,也可感可觀。五十多年來他的寫作和講課等活動,在香港對文化的普及、對幫助市民在文化上的提升,大大貢獻了力量。

岑逸飛的社會文化論述,是從文藝青年時期開始的,他曾經是文社的成員。在二○一三年八月十四日於香港理工大學舉行、題為「香港七十年代的結社、出版與活動」的講座中,他回憶道:

青少年的特點當然不只是關心時事,青少年也免不了傷春悲秋,有種「少年維特之煩惱」,所以最能觸動青年人情懷的是文藝而不是政治……我又和朋友共組文社,叫「芷蘭文藝社」,「芷蘭」是南接洞庭澧水流域的野生蘭花,其名字由來因屈原曾遊歷該處而留下絕妙詩句「沅有芷兮澧有蘭」。不過芷蘭文藝社的發起人不是我,而是就讀新亞書院社會系的黃維波。芷蘭文藝社的成員,除了黃維波和我之外,尚有來自新亞書院哲學系的李天命,來自新亞書院中文系的黃維樑,來自聯合書院的古蒼梧(原名古兆申),來自崇基書院數學系的李潔琛以及當時寫小說薄有文名的陳炳藻。陳炳藻曾在《芷蘭季刊》以筆名「丙早」發表五千字的短篇小說〈裏外流〉;古蒼梧以「藍山居」筆名寫過〈新詩沒有根嗎?〉;黃維樑以「游之夏」筆名寫了不少散文;而我則寫過五千字的長文〈五四文學概論〉,是我看過許多五四作家所寫作品的讀書報告,我用的筆名仍是「四馬」。「岑逸飛」這個筆名,是在一九六七年才面世的。

一九六○至七○年代的文社,參與者都是青年,日後很多香港作家淵源於此。吳萱人主力編撰的《香港七十年代青年刊物/回顧專集》在一九九八年出版,上述的史料,自然沒有收錄。

一九六六年岑嘉駟染病,從台北回港繼續療養,在亞皆老街的九龍醫院。上面提到的文化青年,當年常常到醫院探病,和坐輪椅的嘉駟聊天,青草地上舉行文藝沙龍。輪椅也與霍金離不開。霍金的科普讀物《時間簡史》行銷全球,聽說此書其實很難「啃」;岑逸飛的人文學科書寫,好懂得多,普及容易。回憶舊友和往事,在九龍醫院的青草地上,我們這些學友文友,和輪椅上的逸飛,談辦雜誌,談寫文章,談國事天下事,生活簡樸而逸興思飛。亞皆老街。不是「執子之手,與子偕老」的那種偕老,而是眾青年現在偕老了。Those Were the Days!青青子衿,悠悠我心。