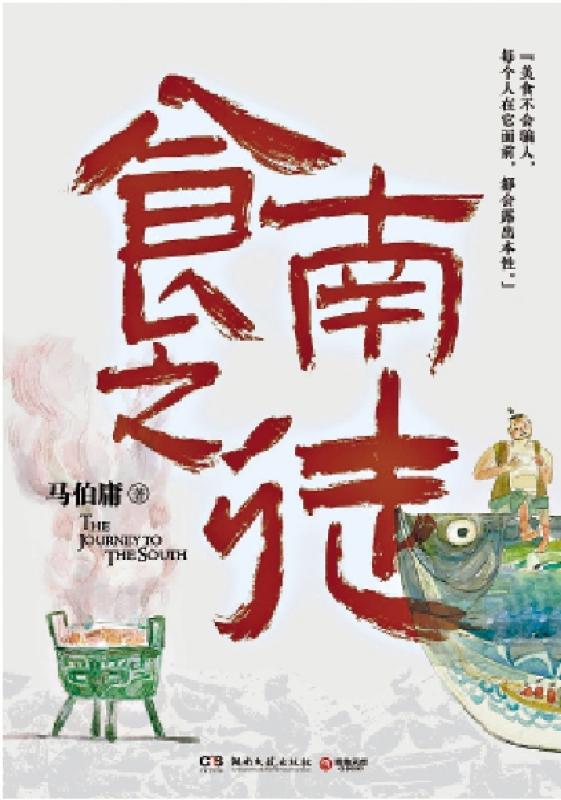

圖:馬伯庸稱《食南之徒》的部分細節來自他在廣州南越王博物院的所見所聞。

從《長安的荔枝》到《食南之徒》等作品,馬伯庸小說中時常出現對嶺南風土人情的描寫。訪問中被問及是怎麼對這些嶺南元素產生興趣的,馬伯庸笑稱自己曾在廣州花都居住過一段時間,對這裏的美食文化特別感興趣。在嶺南生活的經歷,讓馬伯庸自然地想在書裏把這裏的文化元素寫下來。「我覺得廣東在現代處於一個重要的地位,但在古代的中國似乎就沒有這麼被重視。但是生活過一段時間後,我發現嶺南地區的文化內涵相當值得去挖掘。」

馬伯庸以廣東沉船「南海一號」為例,指出沉船中的外貿瓷器、貨物是宋代嶺南經濟發達的證明。他亦指出自己在《長安的荔枝》中涉及唐代嶺南,還寫了漢代與南越王相關的《食南之徒》。在《食南之徒》推出後,不少讀者來到位於廣州的南越王博物館打卡,這讓馬伯庸感到非常開心。寫作這些作品的過程中,他給自己立過一個原則:「所見即所得」。「希望大家合上書之後,能夠在現實中找到書中提到的東西。」他指出,大家看完《食南之徒》,完全可以在南越王博物館找到所有書中提到的竹簡等文物,會產生一種「線下與線上打通的真實感」。