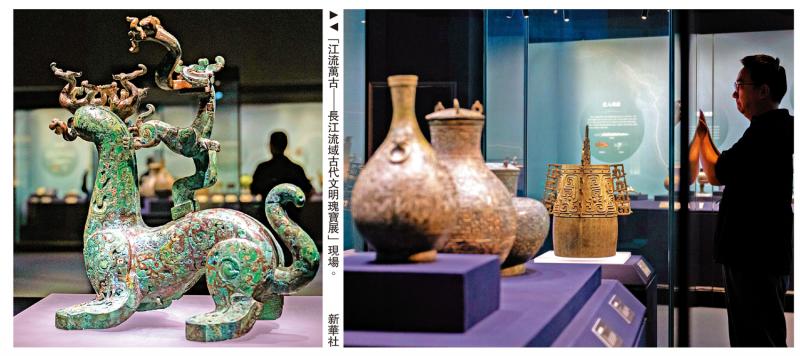

圖:「江流萬古──長江流域古代文明瑰寶展」現場。\新華社

長江,奔騰不息,孕育了源遠流長、璀璨多元的文明圖景。溫潤典雅的玉器、神秘浪漫的漆器、精工巧鑄的青銅器、奢華富麗的金銀器、溢彩流光的陶瓷器……眾多文化瑰寶在歲月長河中鐫刻下無數文明印記。2025長江文化藝術季日前在武漢啟幕。作為配套項目,「江流萬古─長江流域古代文明瑰寶展」(下稱:「江流萬古」)正在盤龍城遺址博物院展出,將持續至明年1月4日,齊聚來自全國九省三十七家文博單位館藏的160件/套長江文明相關文物精品,系統串聯起長江流域從新石器時代至明清時期的文明發展歷程與藝術成就。\大公報記者 張 帥(文、圖)

盤龍城遺址博物院研究館員萬琳介紹,武漢是長江文化建設高地,也是長江經濟帶核心城市,這裏的盤龍城遺址是長江流域早期青銅文明的中心。本次「江流萬古」展覽細分為瓊琚凝華、漆韻流光、鍾靈彝秀、浮光躍金、土火之藝五個單元,呈現長江古代文明在中華文明發展進程中的重要地位。

清靈婉約 瓊琚凝華

瓊琚最早見於《詩經.衛風》中「投我以木瓜,報之以瓊琚」的表述,本義為玉珮。「瓊琚凝華」單元展現了長江流域的玉文化,距今七千年前後,長江流域的先民便以美玉飾身,新石器時代晚期,凌家灘、良渚、石家河造就了長江流域史前玉作的三大高峰。從「美玉」到「古者行禮以玉」的「禮玉」,再逐漸形成「以玉比德」的文化內核,長江滋養下的玉文化清靈婉約,又以溫潤之軀承載着長江文明的柔韌品格。

展廳入口處,來自浙江省博物館藏的獸面紋玉三叉形器格外吸睛,它是良渚文化時期流行的玉器,其造型類似「山」字,上方分三個方叉,基本平齊,下端呈圓弧形,一面為獸面紋,浮雕多圈眼。這種抽象的神獸紋,與後世商周青銅器紋飾有共通之處,反映出中華文明的連續性。

髹塗不朽 漆韻流光

在長江流域,漆文化是一部跨越八千年的美學史詩。「漆韻流光」單元介紹,早在新石器時代,長江流域的先民就發現了生漆這種天然的塗裝材料,它耐腐蝕且富有美麗光澤,經其髹塗之後的器物幾近不朽。從井頭山曙光到良渚神權,從楚國瑰綺到秦漢巔峰,從宋元革新到明清傳承,漆文化富含豐滿想像和無限創造。

展廳中央,來自湖北荊州博物館的戰國時期豬形酒具盒吸引很多觀眾打卡,其造工精美,漆藝至今仍栩栩如生,堪稱漆器中的「顏值擔當」。據展覽介紹,在戰國時期,長江流域的楚國漆器數量眾多、工藝精湛、演變明顯且影響深遠,兼具清奇靈秀、飛揚流動的美感,同時輕便耐用、色澤美麗,易於彩繪裝飾。鐵質工具的普及推動了木工發展,提升了漆器胎骨製作效率,產生木、竹、骨、角、銅、皮革、藤條、絲織品等多種胎質。

精工巧鑄 鍾靈彝秀

中國青銅文明燦爛輝煌,在世界文明史上獨樹一幟。「鍾靈彝秀」單元介紹,伴隨中原商文化的強勢擴張,盤龍城以高度發達的青銅文化為長江流域帶來了青銅文明,其後四川廣漢三星堆、湖南寧鄉、江西新干大洋洲等地紛紛出現了風格迥異的青銅器。春秋戰國時期,長江上中下游各地區的文化個性愈發彰顯,形成了巴蜀、曾楚和吳越等文化區,造就了長江流域氣象萬千的青銅文化面貌。

有名的曾侯乙編鐘是迄今為止考古發現數量最多、音樂性能最好的青銅樂器,1978年出土於湖北隨州曾侯乙墓。據介紹,「曾」國之名,史籍未見記載,但湖北隨州一帶屢見帶有「曾」字銘文的青銅器,與文獻中的「隨」國時空相合。曾國地處連接隨州到棗陽的隨棗走廊上,承擔管控南方銅、錫資源運輸的職責,因而擁有大量精美銅器。曾國又尤其善於鑄造編鐘,「一鐘雙音」的聲學創造和「十二律」體系改寫了世界音樂史。

奢華富麗 浮光躍金

金銀器的艷麗奢華,受到古人經久不衰的熱愛。「浮光躍金」單元介紹,金銀器至遲在商代已經出現在長江流域,早期多為小型飾品飾件,數量稀少,是地位和權力的象徵。以巴蜀三星堆和金沙為代表的長江流域,金器造型生動、工藝精湛,極富想像力與創造力,具有鮮明的地域風格。春秋戰國時期,金銀器皿首先出現在長江流域,使用變得普遍,製作工藝與風格深受同時代青銅器的影響,楚地盛產的金銀不僅出現在諸侯大墓中,更是楚國貨幣的重要載體。至秦漢魏晉,絲綢之路興盛,得益於長江流域開放包容的文化氛圍,西、北和中原的金銀器工藝和審美不斷向南方傳播,並在唐宋得到延續。明清時期,宮廷金銀器融會幾千年工藝之大成,並搭配西域彩寶,翠繞珠圍,奢華繁複。

展出的一件明代鑲紅寶石金冠,由南京江寧區文化遺產保護中心收藏,冠由重疊的三層「花瓣」構成,宛如一朵盛開的蓮花,冠頂的紅寶石更成為點睛之筆。值得一提的是,長江流域發現的金器眾多,目前所見最早的黃金相關製品正是在盤龍城遺址發現的綠松石鑲金飾件。

薪傳不息 土火之藝

文博專家認為,中國最早的陶器誕生於長江流域,陶器的發明徹底改變了先民的生活方式和生存狀態。「土火之藝」單元展現了近一萬年來的長江流域陶瓷器發展史。新石器時代,以長江中游的大溪文化、屈家嶺文化和長江下游的河姆渡文化、良渚文化等為代表,發展出精緻的陶器製品。商周時期,印紋硬陶和原始瓷的出現為瓷器的誕生奠定了基礎,標誌着長江流域由陶向瓷過渡的重要轉變。而秦漢魏晉以降,以長江下游為中心的南方青瓷不斷發展,至隋唐五代形成「南青北白」的格局,宋元窰口林立、長盛不衰,青瓷發展達到鼎盛。

南方青瓷胎質細膩,釉面瑩潤,釉色為青黃色或灰青色,呈現出「青如玉、明如鏡」的視覺效果。展覽中一件來自四川遂寧市博物館的宋代景德鎮窰青白釉刻畫卷草紋帶蓋梅瓶,顏色清麗,小口短頸,瓶體修長,造型挺拔秀麗,如少女般優美。

展訊/「江流萬古──長江流域古代文明瑰寶展」

日期:即日起至2026年1月4日

地點:武漢市盤龍城遺址博物院