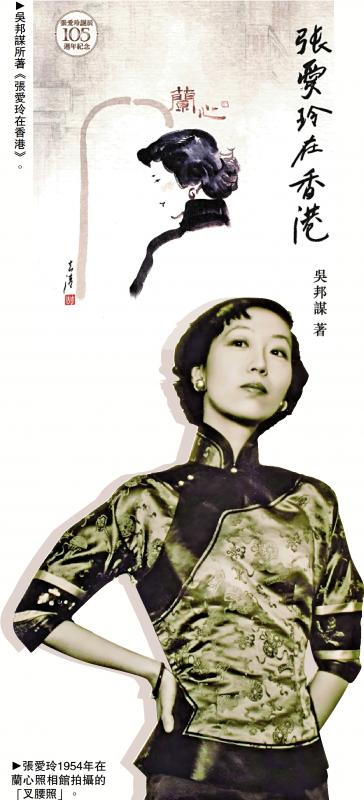

上圖:吳邦謀所著《張愛玲在香港》。下圖:張愛玲1954年在蘭心照相館拍攝的「叉腰照」。

張愛玲曾以香港為背景創作文學作品《傾城之戀》《沉香屑.第一爐香》,並曾在此求學、生活,留下大量珍貴史料。今年是張愛玲逝世30周年,9月30日亦是她誕辰105周年,具有特殊的紀念意義。理工科出身的收藏家、張愛玲研究者吳邦謀日前推出新書《張愛玲在香港》,從與張愛玲相關的著作、照片、畫作、報刊等收藏品出發,對這位作家進行「藏品研究」,展現張愛玲與香港這座城市的聯結,將一片片藏品「拼圖」拼成張愛玲在香港的文學版圖。\大公報記者 李兆桐

作為張愛玲研究者,吳邦謀曾著有《尋覓張愛玲》一書,在書中就曾藉着自己的藏品介紹張愛玲的故事。而這部《張愛玲在香港》則是《尋覓張愛玲》的續篇,將話題延展,以香港為焦點討論張愛玲。比如拍攝張愛玲1954年那張著名的「叉腰照」的「蘭心照相館」究竟位於香港何處、張愛玲的英文手稿表達了怎樣的文學才華、《怨女》初稿揭示了張愛玲怎樣的創作與修改過程等。在書中吳邦謀根據當時的報刊資料以及自己的張愛玲收藏品等,對這些問題進行查考,為讀者提供理解張愛玲研究和香港史的社會文化脈絡。

呈現大量第一手珍貴文獻

吳邦謀介紹稱,該書歷時五年打造,共38個篇章、12萬字,囊括數百幅首次公開、與張愛玲有關的珍貴藏品。《張愛玲在香港》的自序中指出,本作「最引人矚目的特色,在於其呈現的大量第一手珍貴文獻。」吳邦謀搜集的珍貴實物資料包括「1944年《傳奇》初版簽名本(含張愛玲最早英文簽名)、1943年上海《紫羅蘭》雜誌原刊的《沉香屑.第一爐香》與《沉香屑.第二爐香》、1944年首度編劇的《傾城之戀》舞台劇、1976年麗的電視《半生緣》黑膠唱片」等,此外還包括大量報刊、電影票等文獻資料,為「張愛玲文學版圖上不可或缺的拼圖」。

吳邦謀重點介紹了三組重要藏品或發現。首先他提及那幅著名的「叉腰」照片:「我相信這張叉腰的照片,在說到張愛玲時,十有八九都會用這張照片代表她,可以說是一個她的『符號』。那麼這張照片究竟是在哪裏拍攝的?」吳邦謀通過考察發現,拍攝照片的這家「蘭心照相館」位於香港北角英皇道338號。而上海亦有一家「蘭心照相館」,位於福煦路544號。以「蘭心」命名最為出名的商家是「蘭心大戲院」,是老上海的集體回憶,亦成為海派風情的代名詞。他對比香港與上海的兩家「蘭心照相館」的東家、英文名稱等認為,兩家店舖並沒有分店、傳承或其他關係,猜測是香港的店主希望借「蘭心」之名來吸引北角的上海人。

在書中吳邦謀亦引用1993年張愛玲《對照記──看老照相簿》中的敘述表示,拍攝這張照片時張愛玲踏入34歲,正是風華正茂,在好友鄺文美(宋淇之妻)的陪同下,到蘭心照相館拍攝這張照片。「沖曬出來的照片是為了用於《紐約時報》書評上的插圖,主要給西方的讀者認識作者張愛玲。」在《紐約時報》上刊登的版本中,「張愛玲雙手微曲而叉腰,身體微傾左方,雙眼望向右方,平視而不帶微笑。」而大眾更為熟悉的半身照版本則首次出現在1956年11月份13期的《國際電影》雜誌內,「照片中張愛玲右手叉腰,頭往上抬,刊登的是介紹文章〈張愛玲編劇.林黛主演情場如戰場〉」。

英文手稿溯源「月亮」情結

第二個重要的藏品或發現則是一篇張愛玲英文手稿的「出土」。吳邦謀稱自己曾購買到上海聖瑪利亞女校(張愛玲曾就讀於此)年刊《鳳藻》,而在細細檢閱1933年的《鳳藻》第13期時,竟然發現了一篇「埋藏超過92年的張愛玲英文作品Something about Our Lady Moon(譯名:關於我們的月亮女神)」,寫下這篇英文文章時張愛玲不足13歲,此外吳邦謀還發現1932年刊登的兩篇文章,被華東師範大學中文系研究員陳子善考證為「張愛玲最早發表的中文及英文的文章」。

吳邦謀指出,這些早期張愛玲作品的發現,讓他對張愛玲文學中常使用的「月亮」意象有了更深的認識。「張愛玲鍾愛月亮,《金鎖記》以月亮為開篇,亦以月亮來結束。」而在1936年聖瑪利亞女校發行的《國光》創刊號上,高中三年級的張愛玲發表的一篇短篇小說《牛》,「亦引用月亮,作為小說的首尾呼應。而從〈關於我們的月亮女神〉一文中,能得知原來張愛玲對月亮的描寫及鍾愛早於12歲時。」在《張愛玲在香港》一書中吳邦謀節錄了上述的張愛玲早期作品,表示「希望對研究張愛玲的文學及史料價值有所裨益」。吳邦謀認為,發現張愛玲未面世的作品需依靠「緣分與堅持」,正如張愛玲初中英文作品歷經80餘年才「出土」,這鼓勵着研究者持續挖掘,推動張愛玲研究的新發現。

揭《怨女》初稿面世之謎

第三個則是《怨女》初稿的新發現。吳邦謀透露自己曾在數年前,因緣際會買到這篇根據《金鎖記》改寫的中篇小說《怨女》的初版單行本,並且從書本的封底勒口獲知出版日期為1968年,「揭開以往所見《怨女》單行本沒有統一出版時間的神秘面紗」。吳邦謀指出,《怨女》的創作及出版過程曲折,曾幾乎鬧出「雙胞案」,所謂「雙胞」,「一是張愛玲1965年寄給宋淇的《怨女》中文初稿。」翌年在《星島晚報》副刊上連載,這一版本經過努力吳邦謀終於在收藏香港報紙的收藏家手裏找到;「二是張愛玲經過修改的《怨女》」,後來成為《怨女》初版單行本,也就是吳邦謀手中的這一本。

「當時報紙上的版本是張愛玲的手稿,即最初的創作;相反《怨女》單行本經過張愛玲多次的修改或潤飾,是比較合意的版本。」吳邦謀統計手稿與單行本的改動指出,張愛玲對自己的行文、用字、敘事等等都十分講究,「務求盡善盡美」。在張愛玲寫給宋淇的書信上,吳邦謀也發現,「張愛玲對報紙上刊登的版本不太滿意,初期她以為這份初稿寄給宋淇的時候已經丟了。」沒想到卻發現已經在報紙上刊登了未經她本人校對的版本,「這使張愛玲非常懊惱。」在《張愛玲在香港》書中,吳邦謀節錄了張愛玲的《怨女》手稿及經她修改後的版本,並且在修訂處標紅讓讀者能夠看見張愛玲更改了哪些地方。