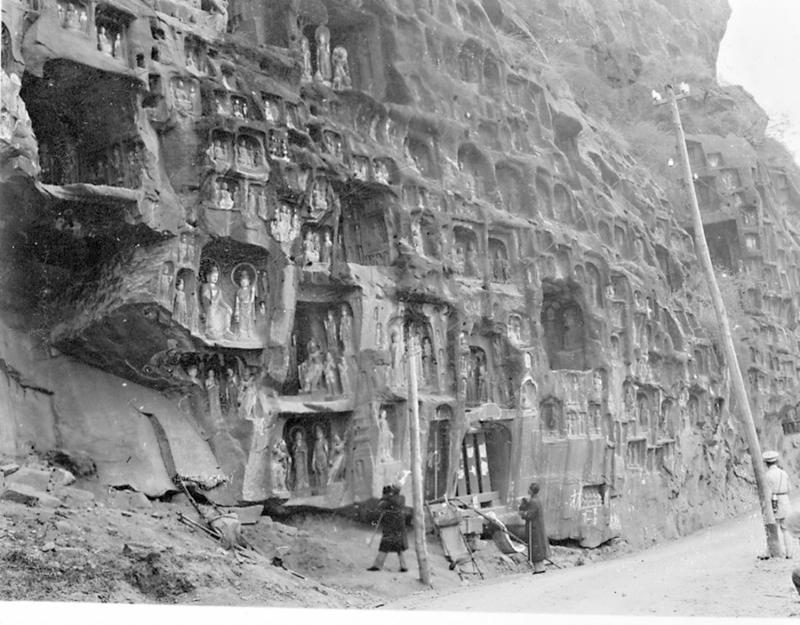

圖:廣元千佛崖等許多文化遺產因營造學社成員的奔走呼籲得以倖存至今。\主辦方供圖

「當年一批滿腔熱血的愛國學者,在艱難困苦、戰火紛飛的抗戰時期,依舊堅持信念、不懼困難,取得了大量卓越的調查研究成果。今天,面對眼前這一切,對於我這已經94歲的老人,彷彿又回到了年少時,感慨萬千。」展覽現場,營造學社文獻部主任劉敦楨之子、東南大學建築學院教授劉敘杰的回憶,將觀眾帶回了80多年前的烽火歲月。

94歲的劉敘杰是目前唯一還在世的、親眼見過中國營造學社在北京辦公情形的人。在他的記憶裏,劉敦楨對所有工作都極其嚴謹,在1932年正式加入營造學社後,不管白天有多辛苦,都要在晚上寫下當天調查的結果和日記。「這個習慣一直延續到後來,所以也保留下大量調查研究的原始資料。」

在展廳中,劉敘杰向記者透露了一個小細節──由於膠卷珍貴,學社成員很少在工作場景中留存自己的影像,但展覽中有一張劉敦楨站在古建築欄杆前的照片:「實際上,他是用自己作為比例尺,展示後面的欄杆有多高。」