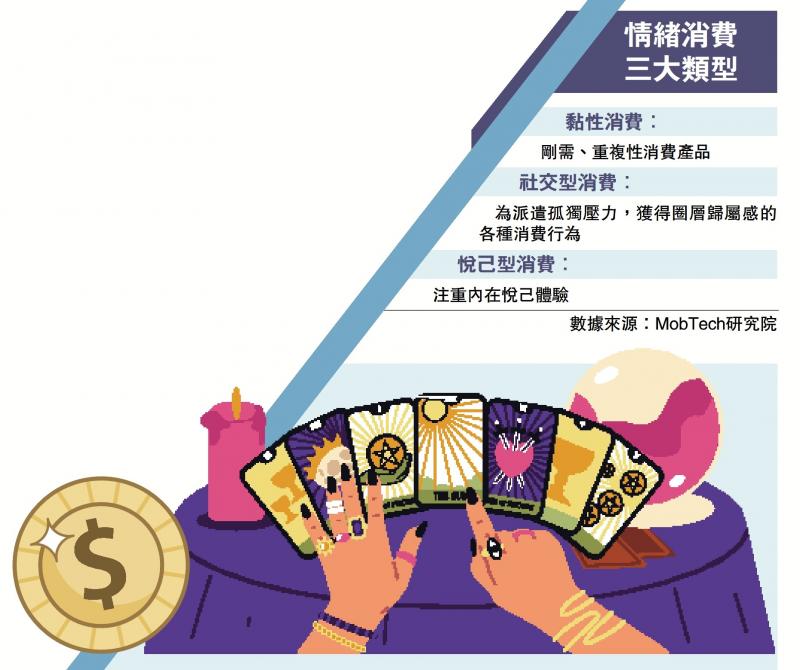

圖:情緒消費三大類型

近年來,塔羅牌、水晶及求籤問卦等「靈性消費」再次在年輕世代中引發熱潮,而香港對此並不陌生。早在本世紀初,尖沙咀與銅鑼灣等地已有塔羅小店聚集,不少書店亦專設「玄學」書架。如今,消費者對「感受好一點」的需求日益普遍,令占卜服務從線下延伸至語音平台與社交媒體私域,形成新商業模式。塔羅師楊蕊源透露,該行業仍是「2%的人賺98%的錢」,客單價取決於客源群體,而非技術高低。

楊蕊源透露,收入較高的事業女性更願意花高價,且其中不乏高頻次用戶。她以自己一位從事國企供應鏈的客戶為例,對方會在投標前找她預測中標幾率及尋求應對建議,月均花費可達3000元至4000元。她亦提到,身邊不少同行已通過直播銷售水晶或線上占卜成為世俗意義上的成功人士,「我有朋友靠這行買了別墅和店面,三十歲就財務自由了。」

付費只求「被理解」

問及客戶消費原因,楊蕊源思索後回答,「有的客人並非尋求答案,他們希望我像朋友,聽他講話。也有些人會說占卜這件事讓他『很解壓』。」她認為,共情能力是占卜師與客戶建立黏性的關鍵,許多人付費只因感到「被理解」。

在數據與理性主導的社會敘事之外,占卜或許提供一種特殊對話方式,對快節奏時代彌足珍貴。