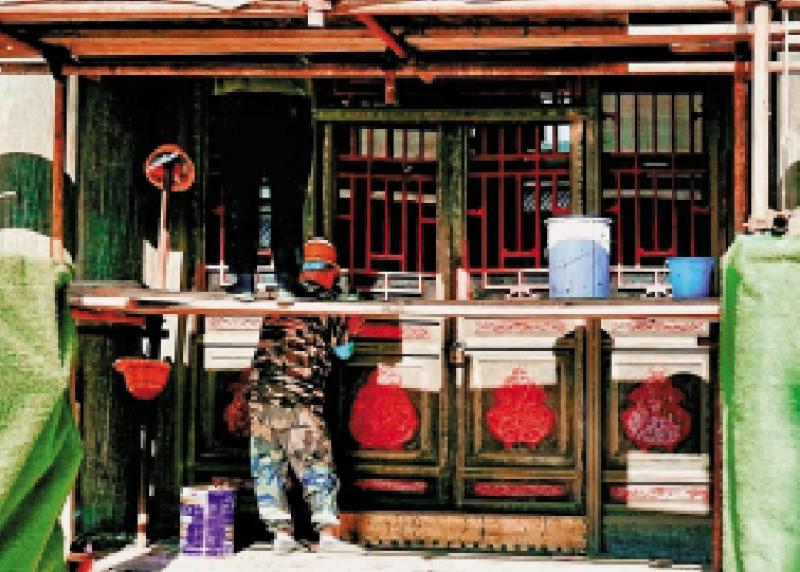

圖:瀋陽故宮已有400年歷史,不少建築都需要進行修復。/大公報實習記者林楹瑩攝

夏日午後,走進瀋陽故宮,陽光從垂花門下灑進內院,斑駁的影子在青磚地上晃動。與遊客喧鬧的前殿相比,後殿一隅顯得格外安靜,只聽見修復師傅手中鐵鏟輕輕剔除瓦縫灰塵的聲音。「有時為了一塊壓頂瓦,我們反覆試十幾次,就為了讓它坐得穩、排水通。」現場一位有20年修復經驗的師傅說。

修復團隊坦言,這一流程繁瑣且高度依賴手工操作,尤其在頂層的「壓瓦」環節,對施工時機與氣候條件要求極高。「一塊瓦片的修復,從拆除、清理、晾曬到再鋪設,需要經過數天反覆試驗與測量。」

與屋面結構相比,石製構件的修復更加棘手。故宮內多處石階、欄杆、台基為清代原件,經歷數百年風雨後風化嚴重,有的甚至出現裂縫與掉角。

石材工藝斷層 復修添難度

「這些石材原來有特定的產地與紋理,現在已經找不到完全相同的石料了。」負責修復的建築專家表示,400年前的石材,已很難找到了。不僅如此,許多傳統石工技藝,如細部刻飾與接縫手法,也面臨傳承斷層。「會這些老手藝的人愈來愈少,而能一眼看出這些構造特點的,更是少之又少。」

大公報實習記者 戴清瑩、林佳眉