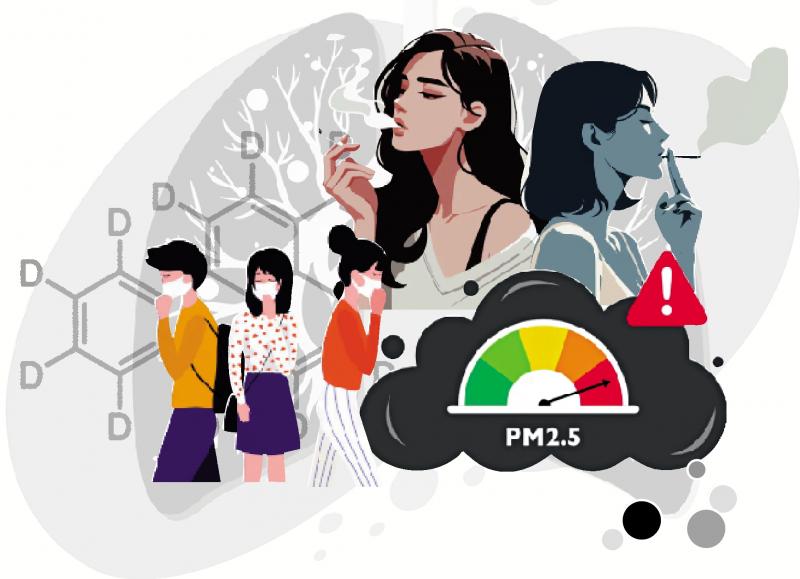

圖:年輕不吸煙 為何肺腺癌依然找上門

作為一名呼吸系統專科醫生,筆者的日常工作離不開處理各種肺部疾病。然而,近年在筆者診症室中有一個愈趨明顯的現象,總讓人心頭一緊——前來求診的肺癌患者,不再是傳統印象中煙不離手的中年男性,反而越來越多是年輕、從不吸煙,甚至是生活習慣十分健康的女性。

近日,一位年輕男演員確診第四期肺腺癌的消息,引發了許多人的恐慌。大家不禁要問:「為什麼?」通過這篇專欄,筆者希望深入探討肺腺癌這個潛伏在我們身邊的「無聲殺手」。

肺癌的迷思:不吸煙就安全嗎?

長久以來,吸煙被視為肺癌的頭號元兇,煙草中的尼古丁、焦油等數千種化學物質,對肺部細胞的傷害是直接且致命的。

然而,在筆者的臨床經驗中,超過半數的肺腺癌患者,尤其是亞裔族群,是從不吸煙的。他們可能是注重養生的家庭主婦、在辦公室工作的白領,甚至是對健康一絲不苟的年輕人。這徹底顛覆了「肺癌=吸煙者疾病」的傳統觀念。

誘發肺腺癌的「元兇」

事實上,除了吸煙和被動吸入的「二手煙」,誘發肺腺癌的「元兇」遠比我們想像的要多,而且更為隱蔽:

1、基因突變的伏擊:這是目前醫學界認為,導致不吸煙者患上肺腺癌的最重要因素。部分人士,特別是亞裔女性,體內可能先天帶有特定的基因突變,例如「表皮生長因子受體(EGFR)」的變異,這種基因突變會讓肺部細胞不受控地異常增生,最終形成腫瘤。這也解釋了為何肺癌會呈現出一定的家族聚集性。

2、無處不在的空氣污染物:PM2.5懸浮微粒、汽車廢氣、工廠排放的有害氣體,這些污染物能長驅直入,深入肺泡,引發長期的慢性炎症。這種炎症狀態,猶如為癌細胞提供滋生的「溫床」。

3、廚房裏的「戰爭」:中式烹飪講求鑊氣,爆炒、煎炸等高溫烹調方式,會產生大量含有「苯並芘」等致癌物的油煙。若廚房通風不佳,長年累月吸入的油煙,其危害絕不亞於吸煙。

4、看不見的職業風險:部分職業需要長期接觸石棉、氡氣、砷、鉻、鎳等,這些都是明確的致癌物質,會顯著增加患癌風險。

診斷之路:揪出「隱形殺手」的每一步

正因為肺腺癌早期症狀極不明顯,甚至完全沒有症狀,許多患者最初只是因為持續數周的咳嗽、久咳不癒而前來求診。在他們看來,這或許只是小小的感冒後遺症,但絕不能掉以輕心。在詳細問診,了解其生活背景、家族病史後,筆者通常會安排胸部X光片作初步篩查。

然而,X光片有其局限性,對於小於1公分的腫瘤或被心臟、骨骼遮擋的病灶,很容易「走漏眼」。因此,若是對患者的情況有所懷疑,或對方屬於上述提到的高風險族群時,筆者會建議進行「電腦斷層掃描(CT)」。CT能偵測到小至幾毫米(mm)的肺部結節,是目前公認最有效的早期肺癌篩查工具。

當CT報告顯示肺部有「結節」或「陰影」時,筆者會根據結節的大小、形態、密度等特徵,評估其惡性風險,並制定下一步的監測或檢查計劃。

對於高度懷疑是惡性的結節,必須取得組織樣本,才能「一錘定音」。這就是俗稱的「抽針」或「抽組織」,根據腫瘤的位置,選擇最合適的方式精準地抽取組織化驗,經歷這個過程如確診是肺癌後,便會制定後續治療方案的「金標準」,也是我們呼吸科醫生一項極其重要的任務。

交出接力棒:從診斷到治療的無縫交接

當病理化驗報告證實是肺腺癌後,意味着診斷階段的任務已基本完成。此刻,醫生需要清晰、坦誠地將消息告知患者及其家人,並詳細解釋報告的內容。

緊接着,腫瘤科專科醫生是患者接下來治療之路上的主要掌舵人,他們會根據癌症的分期、基因突變的類型(EGFR、ALK、ROS1等)以及患者的整體健康狀況,制定個人化的精準治療方案。從手術切除、標靶治療、免疫治療,到傳統的化療和放射治療,現代醫學已為肺癌患者提供了越來越多的武器。

年輕藝人的經歷是一個沉痛的警示,但我們不應只停留在恐懼,更應將其轉化為行動。在此,筆者想給大家幾點衷心的建議:

1、正視症狀,切勿諱疾忌醫:

持續三周以上的咳嗽、不明原因的胸痛、聲音沙啞、帶血絲的痰,都可能是肺部發出的警號。請務必及時尋求專業意見。

2、了解風險,主動篩查:

若您有肺癌家族史、長期吸煙(或曾長期吸煙),或有上述提到的其他風險因素,建議考慮定期進行CT篩查。在早期發現,是治癒肺腺癌的最大關鍵。

3、改善生活,趨吉避凶:

戒煙、遠離二手煙老生常談,但永遠有效。此外,注意廚房通風,在空氣污染嚴重時佩戴高效能口罩,也是愛護雙肺的具體行動。

醫學的進步讓我們在面對肺腺癌時,有了前所未有的信心。即使不幸被這個「無聲殺手」盯上,只要能及早發現,定能覓得治癒的曙光。