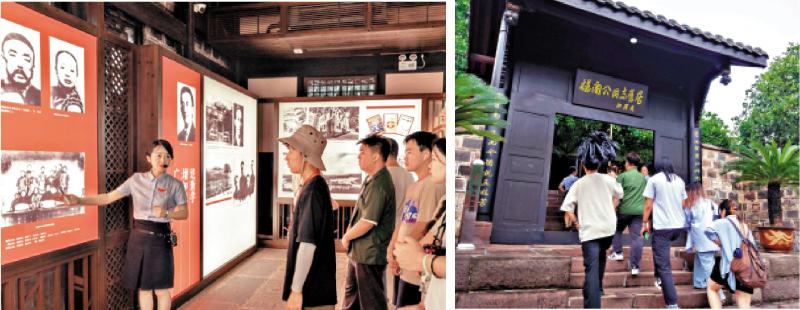

左圖:學子在參觀中了解潼南革命史。\大公報實習記者吳政鉉攝;右圖:學子探訪名人舊居。\大公報實習記者馬見穎攝

【大公報訊】實習記者劉啟明、劉秋語、馬見穎、吳政鉉、溫文雅報道:6月19日,香港傳媒學子們踏入潼南區雙江鎮的楊闇公、楊尚昆舊居以及楊氏民宅,在建築中了解潼南革命史、潼南紅色文化,感受巴渝智慧。

楊尚昆舊居又名「四知堂」,是第四任中華人民共和國主席楊尚昆出生的地方,該建築建於清同治初年,距今已140多年;楊闇公舊居是中國共產主義運動先驅者楊闇公及其五弟楊尚昆當年生活、學習、成長的地方;楊氏民宅始建於清光緒四年,是楊尚昆的堂伯父楊守魯居住地,其風格展現了西南地區典型的清代民居。

穿過六重門廊,「源泰和大院」的展廳裏,楊闇公的三本日記靜靜陳列,泛黃的紙頁上書寫着「人生如馬掌鐵,磨滅方休」。1926年,他與劉伯承、朱德組建軍委,發動了中共早期重要的武裝起義。1927年,這位29歲的革命先驅楊闇公在重慶佛圖關用生命踐行了「頭可斷,志不可奪」的信仰。

「長灘子大院」的門額下,房間裏的木床仍保持着百年前的模樣。這座佔地2800平方米的清代建築群,39間房屋按「前院─中院─內院─後院」四重院落布局。展廳裏,1925年楊尚昆在成都高師附中閱讀《新青年》的復原場景,與他晚年回憶錄手稿形成時空對話。

現場還有一枚從楊尚昆骨灰中發現的彈片,在展櫃裏閃着寒光。在1935年雲南沾益的空襲中,這枚彈片嵌入他右小腿,直至數十年之後才隨火化現身。

建築結構體現巴渝智慧

隨後來到的楊氏民宅是西南地區保存最完整的清代民居之一。5400平方米的建築群呈「T」字形布局,12個天井如星辰散落,穿斗式與抬樑式結合的懸山頂結構,讓整座大院歷經百年風雨仍巍然屹立。重慶市潼南區新時代文明實踐指導中心主任吳波介紹到:「民宅中的每一處建築都能體現着家族美好的期冀。正如,屋檐下的木雕,右刻『錦上添花』,左雕『三陽開泰』,落款『戊寅年建』。」

除了建築的隱喻之外,建築結構也體現出巴渝建築的智慧。

據現場導遊介紹:「民宅中利用圓柱斜撐,陰沉木鏤空雕刻的『雙獅戲綉球』,正藏着古人『協調合作』的處世哲學。而屋脊鴟吻、瓦當滴水、地栿地漏等構件,既具防火防潮的實用功能,又以『犀牛望月』『一品清廉』等雕刻傳遞着文化寓意。」