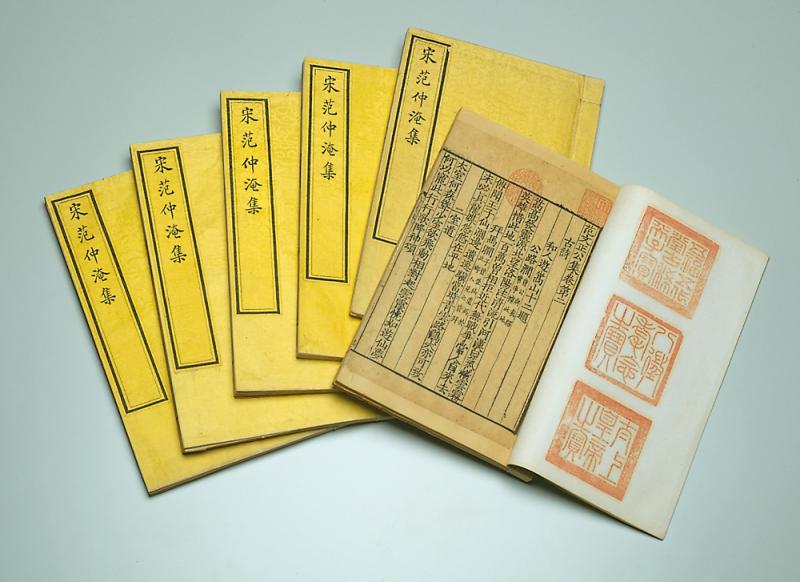

圖:清宮舊藏元天曆元年(一三二八年)范氏歲寒堂刊本《范文正公集》\台北故宮博物院

宋代是中華民族物質文明、精神文明都高度發達的時代,是當時世界上較為發達的國家。湧現出一代代精英知識分子,他們以自己的建樹,豐富和提高了中華民族的精神境界,留下寶貴的優秀文化遺產。故宮博物院與台北「故宮」、中國國家博物館,收藏着為數頗多、極為珍貴的宋賢遺墨,雖未必能全面反映他們每個人一生事跡,但或者是重要歷史事件見證,或者代表宋代文化藝術成就。「人文歷史」自今期起推出系列文章四篇,以就教於讀者。

宋朝起完全通過科舉選拔人才,由社會精英構建起完整的文官體系,中國人正式進入「精英政治」時代,引領世界政治文明發展。體制創新、用人制度改變,激發了優秀知識分子的使命擔當,「以天下為己任」成為他們的普遍追求。北宋相對和平,湧現出以范仲淹、富弼等為代表的一批「以天下為己任」的國之棟樑;在范仲淹引導下成長起來的思想家張載,提出「為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平」,成為千古絕響。南宋山河破碎,內憂外患,民族英雄岳飛精忠報國,志在「還我河山」;文天祥以身殉社稷,留下「人生自古誰無死,留取丹心照汗青」千古絕唱。

文武雙全 宋學一人

范仲淹(九八九至一○五二年),字希文,吳郡吳縣(今江蘇蘇州)人,北宋傑出政治家、軍事家、教育家、思想家、文學家、書法家。他不僅在政治上有卓著建樹,而且引領北宋士風,開創北宋文風,對輝煌燦爛的宋代人文思想、文化藝術有開創之功,集功業、道德、文章於一身。南宋思想家朱熹稱:「范文正公自做秀才時,便以天下為己任」,「天地間氣,第一流人物」;「本朝惟范文正公,振作士大夫之功為多」,「忠義之風,卻是自范文正作成起來也。」(《朱子語類.本朝》)史學界稱其為「宋學精神第一人」;毛澤東主席曾指出:「中國歷史上有些知識分子是文武雙全,不但能夠下筆千言,而且是知兵善戰。范仲淹就是這樣的一個典型。」

古書劃界一般認為,流傳至今的范仲淹整件墨跡,主要包括一件書卷:《楷書道服贊卷》,故宮博物院藏;三件書劄,其中兩件在故宮博物院:《行書遠行帖》、《行書邊事帖》,一件在台北故宮博物院:《行楷師魯帖》(《宋諸名家墨寶冊.宋范仲淹書尺牘》。以上都是清宮舊藏。筆者認為,散見於古代法帖中的范仲淹題跋,也是珍貴墨跡。例如《褚遂良摹〈蘭亭敘〉》跋:「才翁(蘇舜元,宋代詩人蘇舜欽之兄)東齋所藏圖書,嘗盡覽焉。高平范仲淹題。」其後為北宋稍後書法家王堯臣、米芾的跋,除反映了他的書法面貌,也說明他在宋代書法史是一流地位。這有限的幾件遺墨,雖不能代表范仲淹作為書法家的藝術成就,卻恰巧是他人生幾個不同階段所留,遺墨見證他「先天下之憂而憂」。

《道服贊卷》 清意潔身

《楷書道服贊卷》,紙本,小楷,七行共九十七字,縱三十四點八厘米、橫四十七點九厘米。贊文開篇:「平海書記許兄製道服,所以清其意而潔其身也。同年范仲淹請為贊雲」。

同時而年少於范的歐陽修(一○○七至一○七二年)撰神道碑記載,他於宋真宗大中祥符八年(一○一五年)進士及第。同科有這位許兄,還有《岳陽樓記》「慶曆四年春,滕子京謫守巴陵郡」的滕宗諒(字子京)。由贊文可知,許為晉代旌陽令許遜後裔,許遜當年棄官學道,於洪州西山舉家仙去,雞犬升天。許兄時任平海(今福建泉州)書記,大概是不滿官場庸俗,雖未棄官,但繼承先祖道風,並特製道服一襲明志,決心清心寡欲、潔身自好。范仲淹就此闡發議論,與之共勉:

「道家者流,衣裳楚楚。君子服之,逍遙是與。虛白之室,可以居處。華胥之庭,可以步武。豈無青紫,寵為辱主。豈無狐貉,驕為禍府。重此如師,畏彼如虎。旌陽之孫,無忝於祖。」

贊文由道服外表,闡述道法自然、淡泊功名、不為利祿累及清白等內涵,以無愧祖先清名。宋人崇尚道教,例如北宋徽宗號稱「道君皇帝」,自畫像《聽琴圖》即着道袍。此帖是范仲淹傳世唯一楷書作品,筆法清勁,結字端謹,頗有王羲之《黃庭經》、《樂毅論》遺意。書法史上認為:晉人尚韻,唐人尚法,宋人尚意,元、明尚態(清梁巘《評書帖》)。宋代讀書人深得晉人清峻超逸之風,尚意、尚韻,本質上是一致的。北宋稍晚書法家黃庭堅稱:范文正公書,落筆痛快沉着,用筆扎實,是其最大特點。這是因為他真正理解晉唐書家,故「其鈎指回腕,皆入古人法度中」。歐陽修在神道碑裏稱范仲淹,「少有大節,於富貴、貧賤、毀譽、歡戚,不一動其心,而慨然有志於天下,常自誦曰:『士當先天下之憂而憂,後天下之樂而樂也。』」這件早年墨跡,正是他「少有大節」的體現吧!

景祐知蘇州 《行書遠行帖》

范仲淹入仕後,授廣德軍司理參軍,歷遷興化縣令、秘閣校理、陳州通判、蘇州知州等職,此時已是宋仁宗景祐元年(一○三四年),仁宗知其德才兼備,召還拜天章閣待制,又轉任開封府知府。他更加感恩圖報,不但盡心施政,而且對時政闕失、古今治亂安危等,為仁宗開說;並作《百官圖》,評論當朝官員升降得當與否,獻給仁宗。這惹惱了「最是個無能底人」(《朱子語類》)宰相呂夷簡,二人當着仁宗面展開辯論。結果是范落職,外放饒州知州。事在景祐三年(一○三六年)。後又轉任潤州、越州。《行書遠行帖》應是在景祐元年到二年任蘇州知州時期遺墨:

「仲淹再拜,運使學士四兄:兩次捧教,不早修答,牽仍故也;吳親郎中經過,有失款待,乞多謝。吾兄遠行,瞻戀增極,萬萬善愛,以慰貧交。蘇醞五瓶,道中下藥,金山鹽豉五器,別無好物,希不責不宣。仲淹再拜,景山學士四哥座前。八月五日。」

此帖為紙本,縱三十一厘米、橫四十一厘米。信的內容是人情交往的,說「我」接到四哥兩封信,只因拖拖拉拉未能早日回信;日前吳親郎中從此經過,也未能款待,望多多謝罪。獲悉兄即將外出遠行,茲奉上蘇醞五瓶、金山鹽豉五器,作旅途調藥之用。沒有別的好東西送您,望不要責怪,也不值得聲張。根據東晉時期葛洪《肘後備急方》,蘇醞、鹽豉都是治療南方濕熱病的,都是吳中特產,故筆者推斷落款為景祐元年八月五日。

此帖書法風格,與《楷書道服贊帖》的瘦硬方勁相似,但尺牘不像贊文那麼正規,因此書寫時較為率意。

陝西招討使 《行書邊事帖》

寶元元年(一○三八年),黨項人李元昊在興慶(今寧夏銀川)建立西夏,次年興兵進犯北宋邊境,一路攻至延州(今陝西延安)城下。范仲淹臨危受命,康定元年(一○四○年)三月,仁宗召他回京師任天章閣待制、出知永興軍,後來這支部隊被賜名「康定軍」;七月升為龍圖閣直學士,與韓琦共任陝西經略安撫招討副使,八月任命他為延州知州(延安市市長)、慶州(今甘肅慶州)知州。他採取戰略方針是「屯田久守」,終於鞏固了西北邊防,至慶曆二年(一○四二年)基本解除西夏威脅,李元昊對宋稱臣。三年(一○四三年)初,仁宗召他回京,授樞密副使;八月,任命他為參知政事(副宰相)。南宋朱熹稱:「若非范文正公,則西方之事,決定弄得郎當(不可收拾)。」(《朱子語類》)

大國、中央政權對付小國、地方割據政權入侵、作亂,最有效的戰略是持久戰,消耗敵人。後來明末袁崇煥在東北抗擊後金也是如此;抗日戰爭期間毛澤東主席《論持久戰》,與此一脈相傳。所以毛澤東格外理解范仲淹。《行書邊事帖》即作於三年三月十日,時年五十五歲。

「仲淹再拜,知府刑部仁兄:伏惟起居萬福。施鄉曲之惠,占江山之勝,優哉樂乎。此間邊事,夙夜勞苦。仗朝廷威靈,即目寧息,亦漸有倫序。鄉中交親,俱荷大庇,幸甚。師道之奇,尤近教育,乞自重、自重。不宣。仲淹拜上,知府刑部仁兄左右。三月十日。」

此帖為紙本,縱三十二厘米、橫三十九厘米。信是寫給蘇州知府富嚴的。富嚴為大中祥符四年進士,以刑部郎中守鄉郡,於慶曆初出知蘇州(《吳縣誌》),信上款「知府刑部」即指此。問候之後,首先感謝他對自己留在蘇州親屬的照顧,「施鄉曲之惠」,使他們得以繼續在江南「占江山之勝,優哉樂乎。」接着簡介自己西北軍務:「此間邊事,夙夜勞苦」,但仗着朝廷威靈,馬上可以看到形勢平息下來,社會恢復正常,鄉親們終於可以過上安定生活。最後回到對方,說仁兄對教育造詣深厚,望多保重。

鄧州寄均州 《行楷師魯帖》

慶曆三年,范仲淹、富弼、韓琦、杜衍等忠良進入朝廷決策層,歐陽修、蔡襄、王素、余靖同為諫官,上下呼應。范仲淹上仁宗《答手詔條陳十事疏》,提出「明黜陟、抑僥幸、精貢舉」等,以整頓吏治為中心的十項改革主張。仁宗大部分嘉納,推行「慶曆新政」。南宋呂中《大事記講義》稱:「仲淹自陝西還朝,天子倚以為重,中外想望其功業。而仲淹以感激眷戀,以天下為己任,與富弼(時任宰相)日夜謀慮,興治太平。」新政觸犯了貴族官僚集團的利益,五年(一○四五年)初,范仲淹、韓琦、富弼、歐陽修、滕子京等人相繼被排斥出朝廷,貶官外放,各項改革也被廢止。范仲淹輾轉歷任邠州、鄧州、杭州、青州等地知州。

《行楷師魯帖》,又稱《與尹師魯劄》,在《宋諸名家墨寶》冊中,台北「故宮」稱《宋范仲淹書尺牘》。紙本,縱三十二點八厘米、橫三十九點二,十一行一百字:

「仲淹頓首:李寺丞行,曾遞中,亦領來教。承動止休勝。仲淹此中無,兒子病未得全愈,亦漸退減。田元均書來,專送上。近得揚州書,甚問師魯,亦已報他貧且安也。暑中且得,未動亦佳。惟君子為能樂(天),正在此日矣。加愛,加愛,不宣。仲淹。師魯舍人左右。四月二十七日。」

已有研究揭示,這封信是慶曆六年(一○四六年)四月二十七日,范仲淹自鄧州(今河南鄧州)貶所,寄給時以崇信軍節度副使任均州(今湖北丹江口市)監酒稅的尹洙的。尹洙(一○○一至一○四七年),字師魯,河南洛陽人,天聖二年進士,宋代文學家,與范仲淹同朝為官,並為摯友。范貶饒州時,尹上疏自言與仲淹義兼師友,當同獲罪,於是被貶為崇信軍節度掌書記,監郢州酒稅。范出任陝西經略安撫招討副使,尹被起用為經略判官(助理),後為其部吏誣訟,貶監均州酒稅。慶曆六年尹洙病重,范奏請尹來鄧州養病。尹到鄧州不久病逝,後事託付給范仲淹。

「上察其忠」 御碑「褒賢」

范的同年滕子京也是德才兼備,范《舉滕宗諒狀》稱其:「詞才公器,周於致用」,因此極力保薦:「如無稱效,及有所犯,臣甘當同罪。」范的玄孫范公偁著《過庭錄》,記敘其父范直方所述家史,「滕子京負大才,為眾忌嫉,自慶(州)帥謫巴陵,憤鬱頗見辭色。」范想勸說他幾句,苦於沒有機會,正好子京來信求《岳陽樓記》。此時范自身也是剛經歷由居廟堂之高,到處江湖之遠的巨變。於是記中再次倡導:不以物喜,不以己悲,先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。

南宋紹定年間所修《(紹定)吳郡志》,記載范仲淹晚年事跡:他被保守派排擠,數次被貶謫,但「上察其忠」,不信讒言。他在遷任青州時已病重,皇祐四年(一○五二年)再遷潁州,是大家用肩輿抬着他赴任,行至徐州病逝,時年六十有四。仁宗追贈他為兵部尚書、楚國公,謚號「文正」,御筆親題其墓碑碑額曰:「褒賢之碑」。他實踐了「先天下之憂而憂」,但未來得及「後天下之樂而樂」。一代明君宋仁宗,一代先賢范文正,彪炳史冊!

(作者為中國歷史文化學者,北京市檔案學會副理事長,中國國家博物館研究員)