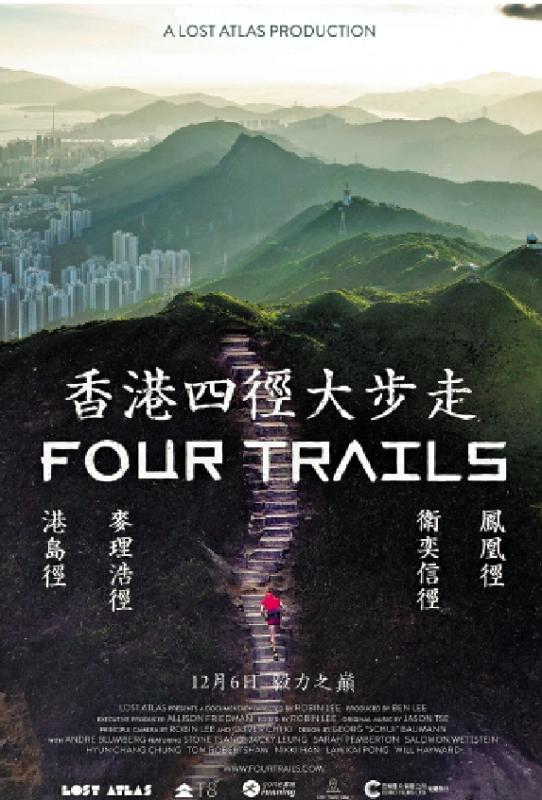

圖:紀錄片《香港四徑大步走》海報。

終於看了紀錄片《香港四徑大步走》。單看片名,或許對沒有行山習慣的人而言並不吸引,但「香港四徑」卻成為近期的熱門關鍵詞,究竟這套電影有着什麼的魔力?

「香港四徑超級挑戰」為一項為期三天的超級馬拉松挑戰,總長度約298公裏,攀升約14500米。參加者除了需在72小時內跨越香港四大遠足徑:麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑之外,其間跑手更要遵守多項嚴格規則,如不得攜帶音樂設備、不得使用登山杖等等,難度之高堪稱世界之最。

電影《香港四徑大步走》紀錄了2021年疫情期間舉行的「香港四徑超級挑戰」。當時適逢「香港四徑」10周年,有些跑手不但要在「完成者」(Finisher)的60小時時限內完成相當於七個「全馬」的挑戰,更要在此之上增加難度,以突破50小時為目標。可想而知,「香港四徑」挑戰着人體的極限──心理與身理的極限。來到「四徑」的路上,你以為只要做足準備,一切都在你掌握之中?孰不知途中的漆黑、恐懼、皮肉之痛、無止盡的前路,都將一一推翻你原本的精密計算、美好的想像與假設。剩下的,剩下你可抓緊的,可能就只有心中的信念與意志。

跑手來自五湖四海,有本地大熱選手,如曾小強、羅啟邦,也有以港為家的外籍人士,如Tom Robertshaw和Salomon Wettstein等等。鏡頭裡導演Robin Lee儘力展現各路參賽者的「歷險」故事,然而當中最叫人感動,或屬跑手Salomon Wettstein以及一直跟在高手們後面,卻意想不到地成為唯一衝破「50小時」挑戰的梁俊強。前者正職為工程師,常用理性主導思考 ,出賽前以精準的數據配速,為每條山徑做好最充足的準備。可是當「Breaking 50」的完美計劃逐漸分崩離析,Salomon在完成衛奕信徑後,便心知自己無法衝破50小時而有意放棄挑戰,但其時突然接到家人與朋友的支持訊息,他最終決意重返四徑,帶着親友們的意志繼續完成路線。後者梁俊強為一位較低調的選手,本非「熱門跑手」甚少於鎂光燈下出現,而正因為他帶着一份平常心參加挑戰,默默前行的他,最終竟以49小時21分的驚人成績完成挑戰。紀錄片中他回想當初抵達終點的場景,依然能讓他感觸流淚:「什麼都有可能發生,只要逐步走下去便到終點。」

讓鏡頭倒帶,來到鏡頭映着Salomon與梁俊強各自前行的那段路──那是一條看不見終點的漫漫長路,他們需要衝破的,是黑暗的孤寂、沒帶有任何情感的灰色石屎路、望不見終點的天梯、身體不能承受的痛,還有「孤獨感」。

瑜伽,雖並未能與「四徑」的身體極限性相題並論,但其所需要的韌性與耐性,以及片中跑手常提及的那份孤獨感,其重量屬實是一樣的,分別之處只是時間線的長度──72小時挑戰與一生的修習之別。只容你一人活動的墊子,需要時,你可以選擇離開、放棄,但當你想衝破、發現,以及悟出當中道理,你也只得一條指定路線,就是在你跌碰之間,再次重拾、再次選擇站立起來、企穩,再來跌碰,又再來重拾。

只要你肯堅持走下去,必會來到頂峰,看見那一直渴望看見的風景。(瑜說)