每年政府公布財政預算案,既反映了政府的理財哲學,也落實了政府的管治策略。香港的理財哲學,形成於1970年代。在1961至1971年擔任財政司的郭伯偉,信奉「自由放任」,政府干預愈少愈好。為此,他不容許統計處做任何經濟統計,因為「一旦有了統計數據,就會給予官員干預市場的藉口」(郭伯偉語)。

郭伯偉在任時,香港政府不單沒有本地生產總值(GDP)的數據,連人口普查也不做。是以當年香港有多少人口,經濟情況如何,現在也無法準確知道。他堅持香港應該實行「小政府、大市場」的政策,任由私人企業及私人市場推動經濟發展。政府只須維持低稅制,藏富於民,市場自然會調節經濟的起落。

放棄「不干預」才有起飛

話雖如此,郭伯偉並不能事事信守他的主張。事關基礎建設是龐大投資,不能純靠私人企業去做。在他任內,要興建紅磡海底隧道,當時運輸署建議:只須建一條管道,雙線行車,已能滿足當年交通的需求。這建議反映了一般官僚缺乏長遠發展的眼光。假若成事,恐怕在1980年代香港經濟起飛時,紅磡海底隧道便不堪擠塞,要多建一條管道,浪費資源。

當年,郭伯偉放棄他信奉的「不干預」政策,決定建兩條管道,一來一回。這樣一來,興建費用大增,無法靠私人企業融資,必須使用公帑興建。由此可見,當經濟規模還小時,政府也許可以「置身事外」。經濟起飛時,政府必須擔當更大的角色。事實上,港督麥理浩1971年上任,即大興改革——推行十年建屋計劃,建設新市鎮,九年免費教育,設立郊野公園……等等,哪裏是「小政府」所為?

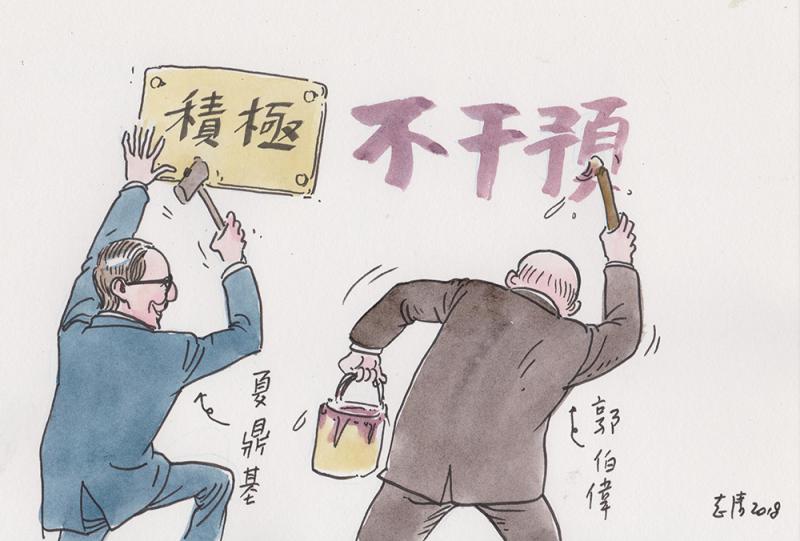

「自由放任」有名無實,港英政府卻不想放棄這個「理財哲學」。於是,在1971-1981年間出任財政司的夏鼎基,修正郭伯偉的講法,由「不干預」改稱為「積極不干預」,意思是:「政府會因應當前和將來的形勢,權衡輕重,仔細考慮支持和反對採取干預行動的理據……然後,政府才作出積極的決定。」(夏鼎基語)麥理浩領導的政府,名副其實是「大有作為」的政府,1972年的政府開支,就比1971年增加50%,之後有增無減。

香港在夏鼎基任內經濟騰飛,經濟多元化,輕工業發展快速,文化產業(電視、電影、流行曲、服裝設計等等)傲視世界華人地區,晉升為亞洲四小龍。許多評論就將此歸功「積極不干預」政策,將「小政府、大市場」捧成金科玉律,卻忘記了其實是「大有作為」的政策,奠定香港繁榮的基礎!

知識創科等新經濟 急起直追

97前後,隨着內地開放改革,香港製造業北移,工業空洞化,急需經濟轉型,由製造業轉向服務業及知識、創科經濟時,政府卻抱殘守缺,繼續「積極不干預」,香港經濟發展逐漸落後其他地區,更追不上內地的發展速度,以致現今要追落後。

今屆特區政府聲言要有「理財新哲學」,積極「有為」,財政司陳茂波在財政預算案中提出三大目標「多元經濟、投資未來及關愛共享」,即是:「採取前瞻性與策略性的理財方針,善用盈餘,為香港投資、為市民紓困」,「以破格思維,積極進取,務求為香港開創新局面。在社會民生上,我們果敢地投入資源,着力去解決問題」。如此的「理財新哲學」,方向是對的,關鍵在於:錢是否用得其所而已!

撰文:博文