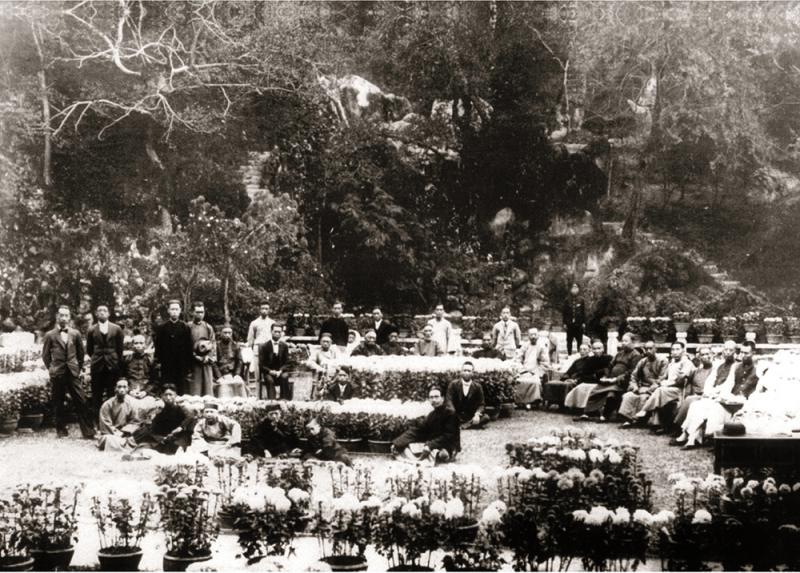

圖:有科舉功名的台灣士紳階層有很深的家國情懷。在台灣著名的板橋林家成立了菽莊吟社,常組織各種活動。圖為菽莊吟社賞菊吟詩的集社活動

「文脈流長——科舉制度在台灣」展覽正在福建省檔案館舉行。展出內容分為「文教發展、科舉施行」,「文昌武隆、佳話流傳」,「一脈相承、家國情深」三個部分,通過金榜、奏摺、圖繪、碑拓、照片等形式,描述古代科舉制度作為中國封建社會選拔人才制度和文化主脈在台灣的實施發展歷程。一批珍貴的檔案首次曝光,同時也披露了不少「保送生」、「高考移民」、台灣逢甲大學、逢甲夜市來歷等生動有趣的「古代高考」故事。

大公報記者 何德花 文、圖

始於隋唐時期的科舉制度,徹底打破了之前的血緣世襲關係和世族的壟斷,「朝為田舍郎,暮登天子堂」,這一讓社會中下層有能力的讀書人通過考試進入上層社會,獲得施展才智的機會的選拔人才制度,在中國存在了一千三百多年。

一六六二年鄭成功收復台灣後,將科舉制度移植到台灣。康熙皇帝統一台灣後,開始在台灣系統地實施文化教育,建立各級教育行政機關,設立府縣廳儒學,科舉制度在台灣得到了進一步的推廣和改善,與內地的教育和科舉制度完全一致。自康熙二十四年(一六八五)始,陸續有台灣士子到內地參加科舉考試。在台灣施行了二百多年的科舉制度,從康熙三十三年(一六九四)陳夢球蟾宮折桂,到光緒二十九年(一九○三)年最後一位中得進士的汪春源,共計產生了三百零五名文舉人、二百八十四名武舉人,三十三名文進士以及十名以上武進士。

閩台一體 保送考生

清代,正式的科舉考試分為鄉試、會試、殿試三級。鄉試是每三年在各省省城(包括京城)舉行的一次考試,因在秋八月舉行,故又稱秋闈(闈,考場)。當時台灣是福建九府之一,台灣考生須渡海赴省會福州參加鄉試。光緒十一年(一八八五)台灣建省後依舊沿用此例。

據福建省檔案館人員介紹,福建全省參加鄉試的考生總數近萬人,考試運用點名章程,規定了全省各地考生入場點名的時間順序,按時辰依府縣的次序從三更(半夜)就開始入場。台灣考生為了避開台灣海峽的風浪,小暑前就要渡海來到福州備考。為了照顧遠道而來的台灣考生,台灣各屬舉子排在第十起到第十一起,未時(下午一至三點)入場。

鄉試是競爭最為激烈的一級考試,俗稱「金舉人,銀進士」。當時台灣在與福建一體籌劃錄取的基礎上,清政府還給台灣考生不少「傾斜政策」,以鼓勵台灣生員積極到大陸應考。

在鄉試和會試中,清政府專門為台灣士子另編字號,設立保障名額,即現在的「保送生」。從康熙二十六年開始,福建的地方官員不斷地以奏摺的形式請求朝廷在錄取時對台灣學子給予傾斜。本次展覽中,一份檔案顯示,台灣第一位舉人─鳳山縣的蘇峨,就是鄉試中為台灣生員另編字號錄取的。到咸豐九年,台灣的鄉試錄取名額總共達到八名。

乾隆三年(一七三八)議准,如有十名以上台灣舉人應試,就至少取中一名,即「會試中額」優惠辦法,在會試中對台灣舉人專列名額錄取在全國各地中是獨一無二的。

除了保送名額,清政府為了保護台灣士子赴閩應試的安全(台灣海峽風急浪高,經常發生翻船人亡事故),同治十三年(一八七四)起,官方還專門派官船,由台灣淡水港將士子們護送至福州參加考試。這就是當年的「官送」待遇。

冒籍應試 高考移民

清初,台灣一府三縣的漢人總數不過三萬餘人,與台灣府、縣各學所設進學名額相比,顯然是人少額多,再加上當時的台灣,讀書人並不多,這就給「人多額少」而屢困科闈的內地學子提供了一個獲取功名的機會。這一時期,出現了閩粵學子冒籍赴台參加科舉考試的現象。

福建省檔案館介紹,在清代三十三名台灣文進士中,原籍可以考證出來的有十七名,其中的十四名原籍屬福建。當時的一份《學政全書》文件規定:「凡入籍二十年以上,墳墓、田宅確有印冊可據者,方准考試。」到了雍正年間,針對台灣特殊情況,《欽定大清會典事例》只規定:「現住台地置有田產入籍既定之人,取具鄰里結狀。」這一文件顯示,放寬入籍的年限和時間不作要求,即只要在台灣有房有田的外籍人,也可以台籍員生資格應考,這無形促使閩粵一帶渴望及第、在原籍競爭力欠缺者紛紛赴台買屋置地,以求得一張參加科舉的特別通行證。

據兩岸學者從族譜資料中考證,發現不少屢困科場的福建漳、泉學子東渡台灣冒籍應考的事例。如泉州府晉江縣湖中鄉的張士箱,於康熙四十一年(一七○二)冒籍進永春學,後因遭人檢舉揭發而被除名。於是,他就轉而東渡台灣,另謀發展。張士箱抵台之初,寄籍鳳山縣。次年入鳳山縣學,後撥入台灣府學成為府學生員。康熙四十八年(一七○九)補增生,五十二年(一七一三)補廩生,雍正十年成為歲貢生。漳州府也有不少類似的例子,如南靖縣書洋鄉的劉益顯,少年苦讀,後往台灣,於乾隆二十三年(一七五八)科試時,考取台灣府學第一名。

福建省檔案館介紹,福建是當時的科舉大省,競爭十分激烈,而政府對台灣考生有優惠政策,再加上福建人有許多都有親朋好友移民在台灣,因此當時福建士子在考試之前渡海到台灣,以台灣考生的身份參加科舉考試,成為當時的「高考移民」。

開台進士 金榜題名

是次展出中,有出自中國第一歷史檔案館同治七年的一份大金榜和兩份小金榜,這份清宮檔案是首次面世亮相,頗為珍貴。其中一份小金榜中,二甲第三十一名的陳夢球是台灣最早的進士。

陳夢球是台灣名仕陳永華之子。陳永華在鄭經執掌台灣時,向其提出「建聖廟,立學校,以培育、拔擢人才」的建議,後鄭經終被說服。陳永華在台灣創建一套自上而下較為完整的教育體系,把教育與選拔人才相結合,把大陸的科舉制度搬到台灣,這是台灣學校教育和科舉制度的開始。陳永華還親自在承天府(今台南市)寧南坊鬼仔埔大興土木,建造孔廟,設立府學。康熙五年(一六六六)正月,孔廟建成,這是台灣有孔廟之始。三月,又建學院,陳永華親任學政,聘請禮官葉亨為國子監助教,因此台南有「全台首學」之稱。

對於陳永華的身份,也有民間傳說他就是金庸小說中天地會首領陳近南的人物原型。康熙二十二年(一六八三)年,施琅將軍率清軍攻入澎湖,陳夢球之兄陳夢煒受命至澎湖上降表,陳氏兄弟因而編入漢軍「旗籍」。在小金榜上,陳夢球名字下方註明的就是「正白旗」。

金榜,是清代科舉考試最高級——殿試的成績榜。大、小金榜成套,為黃紙墨書考中進士人的名次、姓名、籍貫,滿、漢文合璧,押皇帝之寶,以皇帝詔令的形式下達。文科大金榜張掛於東長安門,武科大金榜張掛於西長安門,三天後收回宮中。小金榜由內閣中書四人書寫,呈給皇帝御覽,然後存於宮中。

逢甲大學 逢甲夜市

在台灣的科舉考試中,不僅有父子進士、舅甥進士、翁婿進士,還有師生同榜、一門六舉人的喜事。

父子進士施瓊芳與施士潔,是台灣唯一的一對父子進士。這對父子進士先後主持台灣海東書院,對台灣教育、文化的發展多有共享。有趣的是,施瓊芳的老師蔡廷蘭也是位進士,這位蔡老師大器晚成,在四十五歲時與學生施瓊芳同中進士,師徒二人同榜。

這位蔡廷蘭進士之路還頗為傳奇。生於一八○一年的蔡廷蘭自幼聰穎,十三歲考中秀才,有「神童」之稱。道光十四年(一八三四)蔡廷蘭主講台灣引心書院,道光十六年(一八三六)到福州鄉試結束返回台灣,在海上遭遇大風,漂泊到了越南,步行四個月返回福建。後將其四個月的所聞所見撰成《海南雜着》。他也終於在道光二十五年(一八四五)考中了進士,後在抗擊太平軍、治水上頗有政聲。

台灣士子普遍具有強烈的愛國思想,在外敵入侵之時,他們挺身而出,奮勇抗擊敵人,維護祖國領土完整。他們的民族大義和愛國精神,深深地影響了台灣社會。譬如,台灣有名的逢甲夜市以及逢甲大學,就是為紀念台灣愛國進士丘逢甲而命名的。

丘逢甲是彰化縣人,生於苗栗縣銅鑼灣,是光緒十五年(一八八九)進士,授工部主事。光緒二十年(一八九四)中日甲午戰起,丘逢甲捐獻家資,訓練義軍,並任全台義軍統領,率台灣民眾抵抗日軍侵台。《馬關條約》簽訂後,丘逢甲三次刺血上書,要求「拒倭守土」,並親率義軍與日軍抗爭,其兄先甲、弟樹甲均為義軍。

展覽中,大量的檔案圖片充分地展示了閩籍官員及教師們積極為台灣考生爭取錄取保障名額,實行保障措施,推動建立完善儒學、書院、義學等教育機構的作為。特別是台灣各府縣儒學的師資均由福建各地派去,在培養了大批台灣人才的同時,還把以理學為中心的教學思想帶到台灣,對台灣社會產生了深刻的影響。

閩台兩地在歷史上淵源深厚,從科舉制度中看出,台灣考生依規均須渡海到福州與全省學子們一起參加福建鄉試。他們在福州往往要逗留數月,直到放榜後方始回台,在榕期間他們走親訪友,攬勝抒懷,增進了閩台兩地間的往來交流。聞名的台灣名茶凍頂烏龍,就是由當年台灣南投舉人林鳳池從福建參加完鄉試,從福建帶回的烏龍茶苗栽培而成的。

科舉制度培養了台灣社會崇尚文化的風氣,促進了全台灣的開發,為海峽兩岸關係奠定了共同的文化根基。科舉考試也是閩台關係中割不斷的紐帶。即便在日本侵佔台灣,實行嚴酷的殖民統治後,還有許多台灣考生衝破重重封鎖,冒險渡海到大陸參加科舉考試。