「狂風怒吼、雷電交加,黃河洪水滔滔,衝垮了有着500年歷史的蘭州鎮遠浮橋。」話劇《天下第一橋》在這樣的場景中拉開序幕,也揭開了洋務總局總辦彭英甲歷時三年、幾經波折修建黃河鐵橋的艱辛歷史。從2012年首演至今,一晃十年,《天下第一橋》在甘肅乃至全國各地演出已愈數百場次,並先後獲得了話劇最高獎項「金獅獎」,第十屆藝術節文華獎,文化部2013年國家精品工程獎等諸多榮譽,可謂一舉成名。

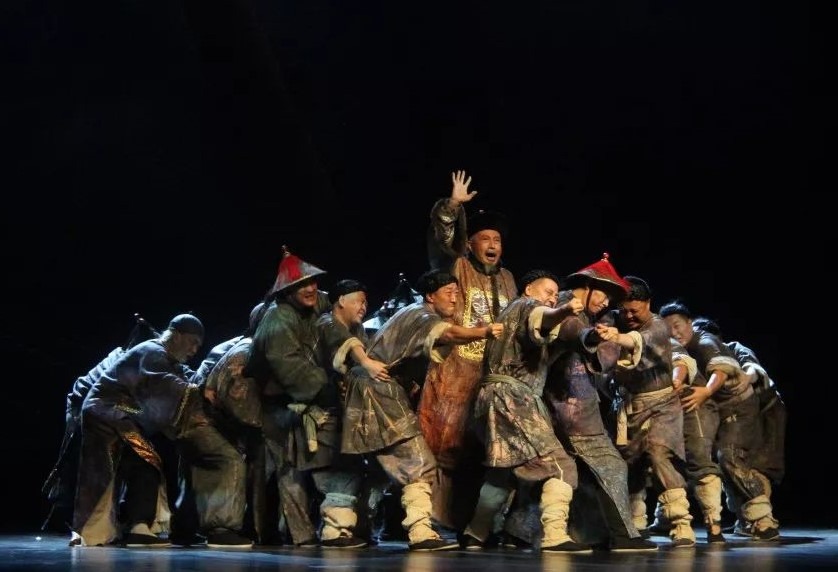

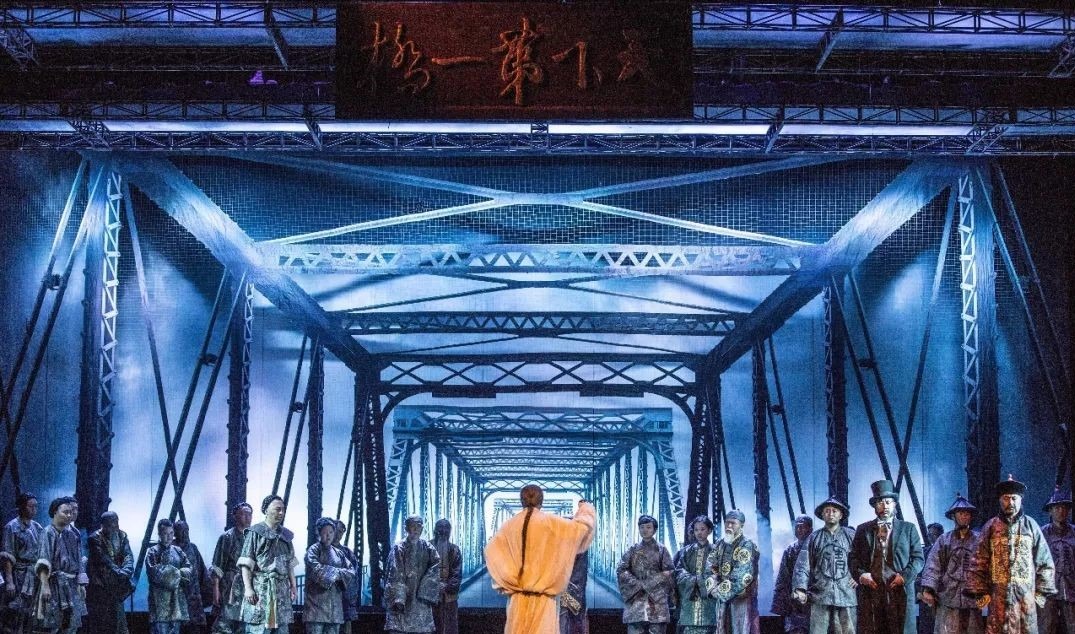

話劇《天下第一橋劇照》劇本策劃龐波(受訪者供圖)

「甘肅的文化資源很豐富,舞台精品和文學精神大多挖掘自敦煌莫高窟和天水麥積山,但黃河文化的文學創作比較薄弱。我想發揮百年老橋的文化作用,用『天下第一橋』的名字把『橋』搬上舞台,彌補黃河文化無精神創作的缺憾。」該劇的劇本策劃龐波說。

由甘肅省話劇院創作的《天下第一橋》,講述的是100多年前,滔滔黃河衝垮了在風雨飄搖中服役了500年的蘭州鎮遠浮橋,饑寒交迫中掙扎的蒼生,只能望河興嘆。時任陝甘總督升允,蘭州道台、甘肅洋務總局總辦、建橋總指揮彭英甲等,先天下之憂而憂,後天下之樂而樂,請德國專家,利用3年功夫,在鎮遠浮橋原址上建起了黃河鐵橋,確保南北通暢。

話劇《天下第一橋劇照》(受訪者供圖)

中山橋,俗稱「中山鐵橋」「黃河鐵橋」。1907年5月由德國泰來洋行喀佑斯承建,美國人滿寶本、德國人德羅作技術指導動工修建,1909年8月建成通車,改寫了黃河上沒有永久性橋樑的歷史,被譽為「天下黃河第一橋」。

話劇《天下第一橋劇照》(受訪者供圖)

「挖掘黃河文化元素,以橋為載體編寫一個故事,把百年老橋、黃河文化元素乃至戰天鬥地的黃河兒女的鬥志精神通過橋反映出來,我覺得是一件非常有意義的事。」龐波表示。

該劇主題古為今用,編劇以情為經、愛為緯,縱橫交錯,使一家人的三大情、愛貫穿始終,既以人為本,又力透紙背。值得一提的是,除劇本策劃龐波、編劇李維平和王元平是甘肅本土優秀的作家外,劇中的所有人物全部由甘肅本土優秀演員傾心演繹。舞美設計和創意與劇情主題可謂烘雲讬月,珠聯璧合。斷橋、將軍柱、羊皮筏子、烏雲蔽日、滔滔黃河、暴雨傾盆、衙門內的雕樑畫棟、桌椅門窗、角色服飾等道具,頗具歷史滄桑感和大西北蘭州的地域文化色彩,加上演員用頗濃的京蘭腔表白的喝灰豆子、甜醅子、吃牛肉麵、抽水煙等道白,使濃郁的蘭州文化得到體現。《天下第一橋》已經成為蘭州「名片」、譽滿天下的黃河鐵橋增色不少,百年鐵橋也會因這張大愛與責任鑄就的藝術「名片」。

話劇《天下第一橋劇照》(受訪者供圖)

今年年初,甘肅省正式印發實施的《甘肅省黃河文化保護傳承弘揚規劃》,甘肅省將通過黃河上遊文明發祥保護展示、中華民族共同體建構示範、黃河文化交流互鑒創新示範、新時代紅色文化傳承弘揚、西部生態文明建設等多手段,保護傳承弘揚黃河文化。其中就提到要講好新時代甘肅黃河故事,主要包括加強黃河文化研究闡發、推出黃河題材優秀文藝作品、弘揚治水文化、傳承甘肅精神、推動黃河文化「走出去」。

龐波表示,精品話劇《天下第一橋》取得的成功讓人激動,曾經一度,蘭州本土市民為看《天下第一橋》出現了一票難求的花場景。十年是短暫的,當我們回首話劇《天下第一橋》在十年前取得的藝術成就,是甘肅創排的《絲路花雨》《大夢敦煌》兩部精典舞劇輝煌之後,又產生的甘肅省第三部舞台藝術精品,為此他深感自豪,也希望能夠激勵更多文學藝術愛好者不忘初心,更好地傳承、弘揚黃河文化。