1983年秋天,16歲的白洋淀少年楊丙軍,劃著一葉扁舟往對岸加工高粱米,返程途中搭載着幾個迷路的異鄉面孔,下船的時候他才知道,離家不遠處住着30多位中央美院的老師和大學生。從此,這個免費地陪和以葦編為生的湖邊人家就成為美院師生的素描對象。

那個時候,一張葦席市場價5元。單調而乏味的編織在藝術家眼裡,女人們「像坐在一片潔白的雪地上,也像坐在一片潔白的雲彩上。」美院的師生考察了葦編的100多個品種,但是他們覺得白洋淀人活生生的載體才是葦編技藝的生命。

一個月後,中央美院的寫生要結束了。黃康琪和趙宏恩老師想帶楊丙軍回北京美院學畫畫,楊丙軍欣喜若狂,卻沒敢吱聲,他對記者說:「我家兄弟姐妹六個,吃飯都困難,怎麼可能去北京學畫畫?」他把老師的話告訴父親,父親沒表態。美院的老師和學生走了,他的心一下子被抽空。

蘆葦畫的第一次商機

河北雄安新區非遺葦編技藝傳承人楊丙軍(記者顧大鵬攝)

幾天後,父親藉來30塊錢,交在兒子手裡。楊丙軍坐公交來到北京,住在姑姑家。

楊丙軍每天跑步進校園,節省的公交費卻不能保證每頓饅頭夾鹹菜,比這更揪心的是家鄉的旱情。從1983年開始,白洋淀連續5年干淀,湖面縮至不足常年三成,以捕撈為生的漁民,只好在裸露的湖床上種高糧。楊丙軍咬牙堅持了3年,家境迫使他北漂求學之旅半途而廢。

楊丙軍有仨哥一姐一妹, 4畝葦田2畝土地的收成不足日常開銷,從北京回來他到建築工地當了木瓦工,心裏卻想着梵高的《向日葵》。中央美院的教授說史料記載有蘆葦畫,但沒有見過畫樣,他想做一幅蘆葦畫作為對恩師的報答。他說:「這幅畫名叫《母子圖》,淀邊那個編席的女人就是自己的母親」。

白洋淀是京津的大水盆。1988年,白洋淀干淀第5年,好奇的遊人想看個稀罕,楊丙軍的蘆葦畫意外被北京工藝品店畫商發現。畫商問「多少錢一幅?」他讓對方出個價。「50元一幅,十幾幅蘆葦畫,北京畫商全收購了」。

第二年,白洋淀進水了,從枯水位6.5米以下漲到7.5米。白洋淀恢復了浩渺無際的景象,地方政府發展旅遊業的信念,激勵楊丙軍的蘆葦畫,從小巷深處走向大市場。

獲多項國家專利保護

他覺得機會來了,把兄弟姐妹組織起來製作蘆葦畫,他負責銷售。「在北京街頭哼唱着《流浪者之歌》,比當年求學時心境還差,連續3年顆粒無收」。楊丙軍不服輸,「春節藉錢買了鞭炮,從小院響到大街,驅走了往日的晦氣。第四個春天,好運果然降臨」。

「蘆葦畫的基礎是選材」,楊丙軍說,「挑選乾淨潔白直立的蘆葦,直徑要求10至15釐米,用剪刀將蘆葦修剪成段兒,清水浸泡三至五分鐘,用定型機燙平」,楊丙軍介紹,「製作一幅蘆葦畫,需要大大小小近100道工序,獲多項國家專利保護」。

蘆葦畫作品《三思圖》(記者顧大鵬攝)

起初,楊丙軍刻畫的是白洋淀自然景象和民俗風情。比如,處女作《母子圖》,還有《牧鴨女》《張網捕魚》《淀上風光》,大都屬於此類畫風。

後來,楊丙軍的目光又從生活場景轉移到文學文藝作品。比如,他的獲獎作品《荷塘月色》《小兵張嘎》,便是取材於孫犁的同名小說和徐光耀的同名電影。楊丙軍說:「白洋淀的文學文藝作品,豐富了我的畫風,其中的人物形象家喻戶曉,幫助這個新畫種加快走向市場的腳步」。

「白洋淀是個小圈子,在這裏生活越久,創作思想越難突破水鄉約束」,楊丙軍感嘆,「現在以雄安新區為核心,北連首都,東去渤海,西上太行,南通石家莊。雄縣、容城、安新三縣融合,放大了民間藝人的思想半徑」。

點評:錢景再好不能等

記者結識楊丙軍多年,給人感覺他始終在未來和此在兩個世界裏煎熬和針扎。他沾染了藝術家的單純和理想色彩,但並沒有擺脫水鄉漁民的生計所累。

蘆葦畫作品《雄安》(記者顧大鵬攝)

編葦席和製作蘆畫,就像蓋房和建廟一樣,表面上看雖然都是為了生計,但在內心深處卻迥然不同。

好作品,賣不出去發愁,賣出去了又懊悔。30餘載他生計和理想的煎熬中,自藏了近百幅蘆畫精品佳作。

楊丙軍註冊了蘆葦畫館,政府希望他做大做強。然而,蘆葦畫館卻蜷縮在幾間租賃的矮房裡,連一幅8米的蘆畫都展不開,塵封多年的精品佳作難以面向觀眾。

「蘆葦畫館不光是公益,也為生計,未來錢景再好,現實不能等,工人要養家活口,要渡過現實這一關」。

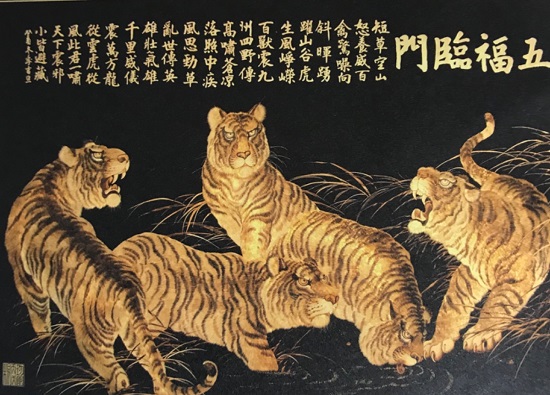

記者隱隱感覺到,眼前這位年過半百的民間藝術家,開始向生活妥協。出售鎮店之寶《五福臨門》的想法,就是一個印證。他說他一直在等待一位懂他的藏家。