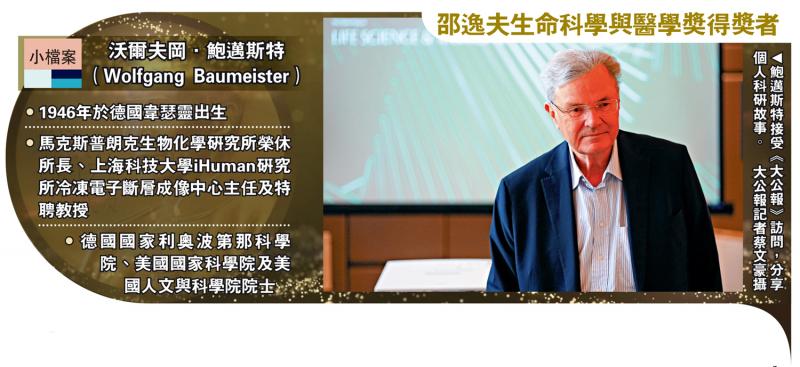

圖:鮑邁斯特接受《大公報》訪問,分享個人科研故事。 大公報記者蔡文豪攝

對細胞及其內部成分的認識,是人類研究各種疾病並研發相應藥物的基石。細胞運作正常與否,與蛋白質有直接關係,但人體細胞擁有數十億種蛋白質與其他生物成分,令認識單一蛋白質在原生環境中的結構和相互運動成為難題。

2025年邵逸夫生命科學與醫學獎得主沃爾夫岡.鮑邁斯特(Wolfgang Baumeister)研發的冷凍電子斷層成像技術(cryo-ET)突破了這一局限,他的嘗試開創了原位結構生物學這一領域,有助醫學界精準研發藥物,造福病人。\大公報記者 黃佩琳

沃爾夫岡.鮑邁斯特日前接受《大公報》訪問時,分享了自己的科研故事。1980年代,科研界普遍的標準是研究「孤立狀態」下的分子,如將蛋白質或多蛋白質複合物純化,使其與其他細胞成分完全分離。

揪出致神經退化疾病蛋白

鮑邁斯特則有所不同,他曾研究孤立的26S蛋白酶體,認為這種結構活躍的分子應該置於其運作的環境中研究,而那個完整的環境就是細胞,這成為了研究的起點。鮑邁斯特最終克服外界質疑,開發了冷凍電子斷層成像技術。

這一技術是一種三維可視化成像技術,使蛋白質、大分子複合物和細胞間隙等生物樣本,在自然細胞環境中的存在狀態得以呈現。它通過快速冷凍生物樣本來保存其細胞或組織結構的原生狀態,在樣本被緩慢旋轉的過程中連續拍攝,再將多視角的二維影像疊合,編製成三維結構。有了樣本完整的結構,人們就可以更全面、精確地認識疾病,並研發相應藥物。

一種名為「亨丁頓舞蹈症」的神經退化性疾病,正因應用了這種技術,得以定位破壞內質網的亨丁頓蛋白。

動物細胞大小大致10到30微米,而蛋白質平均大小只有25至30納米,這代表細胞不易被光束穿透成像。為此,鮑邁斯特教授及其團隊成功完善了聚焦離子束銑削技術(FIB milling),該技術可將細胞切片至可以進行冷凍電子斷層成像分析,這使得原本無法觸及的生物學現象變得易於研究。

除此之外,他們還開發了模版比對技術,只要獲得新的斷層成像圖就可以與資料庫比對,幫助研究人員在密集的細胞環境中定位並識別大分子複合物的位置和方向。

寄語年輕人「堅持熱愛的事」

對於今次獲獎,鮑邁斯特直言,獲得這個獎項的人選群星薈萃,非常高興能與傑出的同行並列。他分享了科研歷程與心得,稱愛上生命科學是源於完成高中生物老師所給的課題。當時沒有昂貴的設備,他卻依然在觀察和統計分析中尋得樂趣,開始將科研視作可以貫穿一生的事業。

在資金短缺、技術落後等困難遍布的科研路上,他與團隊花費了多年才第一次看到他們的主要目標分子,觀察到細胞從健康狀態過渡到疾病狀態時分子結構的變化,這令他們十分激動。他寄語年輕的科研工作者:「要做自己真正好奇、有熱情的事,並堅持下去。」