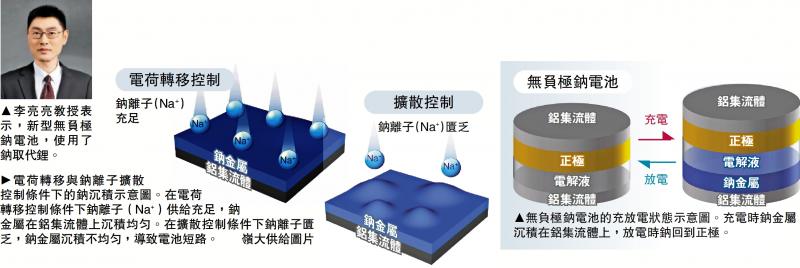

圖:電荷轉移與鈉離子擴散控制條件下的鈉沉積示意圖。在電荷轉移控制條件下鈉離子(Na+)供給充足,鈉金屬在鋁集流體上沉積均勻。在擴散控制條件下鈉離子匱乏,鈉金屬沉積不均勻,導致電池短路。\嶺大供給圖片

【大公報訊】記者卓彤報道:電動車及電子產品普及使用鋰電池,但其開採及銷毀過程對環境造成的負面影響備受關注。嶺南大學(嶺大)跨學科學院與清華大學、北京理工大學的學者組成研究團隊,提出突破性的新型「無負極鈉電池」技術,透過改變鈉電池內的電解液鹽濃度,能減低快速充電時容易出現短路及電池壽命短的問題,能夠在短短數分鐘內完成充電,同時保持安全和穩定性。有關研究成果刊登在國際能源材料領域的頂級學術期刊《先進能源材料》(AdvancedEnergy Materials)。

學術界近年積極研究以「無負極鈉電池」(又稱「無儲庫鈉電池」)取代鋰電池的可能性,但其商品化的一大障礙是由於鈉金屬較「軟」,在高速充電時容易出現短路,導致電池壽命縮短,甚至有機會發生安全事故。

教授:助推動綠色經濟

研究團隊透過適度調整鈉電池內的電解液鹽濃度,成功將鈉沉積過程由既有的「擴散控制」,轉為「電荷轉移控制」。該方法能大幅降低電池充電過程中短路的風險,提升電池的穩定性與壽命,同時在完全放電時不含金屬鈉,從而減低生產與運輸的安全隱患。

實驗室測試證明,當新型「無負極鈉電池」的電解液鹽濃度提升後,其鈉離子供應更充足,令鈉沉積過程變得平穩,其承受高速充電的能力提升至大於20mA cm-2,在10C的快速充電下仍保持良好性能,並在數分鐘內完成充電,超越目前商用鋰電池普遍1C至2C的充電速度;在500次循環充電後,仍保持超過七成電容量。

該論文的共同通訊作者、嶺大跨學科學院副教授李亮亮教授(圖)表示,團隊成功研發的新型無負極鈉電池,使用了鈉取代鋰。在海水中含有大量鈉離子,價格約為鋰的十分之一以下,有助降低電動車生產與儲能系統的成本。此外,鈉的提取過程更簡單,對環境破壞更小,有助推動綠色經濟。