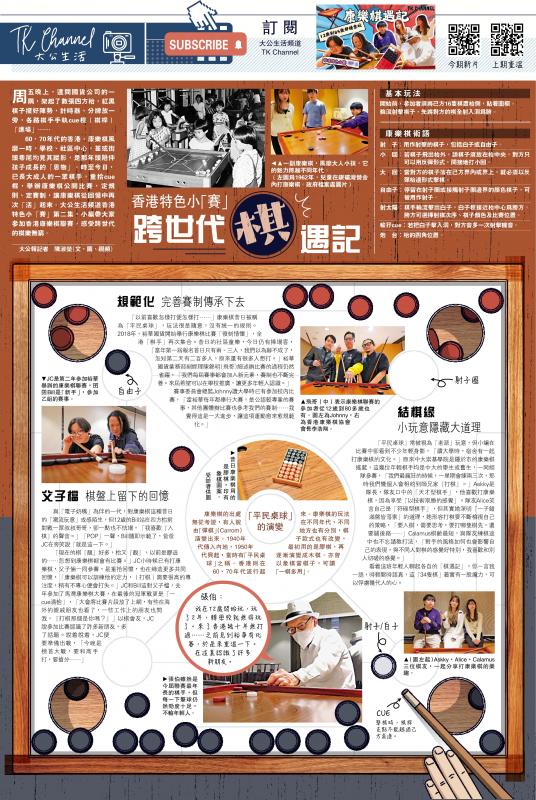

圖:香港特色小「賽」 跨世代棋遇記

周五晚上,這間國貨公司的一隅,架起了數張四方枱,紅黑棋子擺好陣勢,計時器、分牌放一旁,各路棋手手執cue棍(棋桿)「進場」……

60、70年代的香港,康樂棋風靡一時,學校、社區中心,甚或街頭巷尾均見其蹤影,是那年頭陪伴孩子成長的「恩物」。時至今日,已長大成人的一眾棋手,重拾cue棍,舉辦康樂棋公開比賽,定規則、定賽制,讓康樂棋從回憶中再次「活」起來。大公生活頻道香港特色小「賽」第二集,小編帶大家參加香港康樂棋聯賽,感受跨世代的棋樂無窮。\大公報記者 陳淑瑩(文、圖、視頻)

規範化 完善賽制傳承下去

「以前喜歡怎樣打便怎樣打……」康樂棋昔日被稱為「平民桌球」,玩法很是隨意,沒有統一的規則。2018年,裕華國貨開始舉行康樂棋比賽「復刻情懷」,全港「棋手」再次集合。昔日的社區童樂,今日仍有捧場客,「當年第一屆報名首日只有兩、三人,我們以為辦不成了,怎知第二天有二百多人,原來還有很多人想打。」裕華國貨業務部副經理陳錦明(飛哥)細述辦比賽的過程仍然雀躍,「我們每屆賽事都會加入新元素,賽制也不斷完善。來屆希望可以在學校推廣,讓更多年輕人認識。」

賽事委員會總監Johnny讀大學時已有參加校內比賽,「當裕華每年都舉行大賽,是公認較專業的賽事,其他團體辦比賽也參考我們的賽制……我覺得這是一大進步,讓這項運動愈來愈規範化。」

父子檔 棋盤上留下的回憶

與「電子奶嘴」為伴的一代,對康樂棋這種昔日的「潮流玩意」或感陌生,但12歲的Bill站在四方枱前對戰一眾叔叔哥哥,卻一點也不怯場,「我喜歡『入棋』的聲音。」「POP」一聲,Bill隨即示範了,爸爸JC在旁笑說「就是這一下。」

「現在的棋『靚』好多,枱又『靚』,以前是膠造的……怎想到康樂棋都會有比賽。」JC小時候已有打康樂棋,父子倆一同參賽,是重拾回憶,也在締造更多共同回憶,「康樂棋可以訓練他的定力,(打棋)需要很高的專注度,稍有不專心便會打失。」JC和Bill這對父子檔,去年參加了馬灣康樂棋大賽,在最後的冠軍戰更是「一cue清枱」,「大會將比賽片段放了上網,有些在海外的親戚朋友也看了,一些工作上的朋友也問我,『打棋那個是你嗎?』」以棋會友,JC說參加比賽認識了許多新朋友,多了話題。說着說着,JC便要準備出戰,「今晚是榜首大戰,要和高手打,要搶分……」

結棋緣 小玩意隱藏大道理

「平民桌球」常被視為「老派」玩意,但小編在比賽中卻看到不少年輕身影,「讀大學時,宿舍有一起打康樂棋的文化。」原來中大崇基學院是隱於市的康樂棋搖籃,這幾位年輕棋手均是中大的學生或舊生,一同組隊參賽,「我們最瘋狂的時候,一星期會練兩三次,那時我們幾個人會相約到師兄家『打棋』。」Askky是隊長,隊友口中的「天才型棋手」,他喜歡打康樂棋,因為享受「以技術取勝的感覺」。隊友Alice笑言自己是「符碌型棋手」,但其實她深明「一子錯滿盤皆落索」的道理,她形容打棋要不斷檢視自己的策略,「要入棋,需要思考,要打哪隻棋先,還要鋪後路……」Calamus棋齡最短,與隊友練棋途中也不忘請教打法,「對手的風格如何也會影響自己的表現,與不同人對棋的感覺好特別,我喜歡和別人切磋的感覺。」

看着這班年輕人聊起各自的「棋遇記」,你一言我一語,時輕鬆時認真,這「34隻棋」着實有一股魔力,可以俘虜幾代人的心。

「平民桌球」的演變

康樂棋的出處無從考證,有人說由「彈棋」(Carrom)演變出來。1940年代傳入內地,1950年代興起,當時有「平民桌球」之稱。香港則在60、70年代流行起來。康樂棋的玩法在不同年代、不同地方也有分別,棋子款式也有改變,最初用的是膠棋,再逐漸演變成木棋。亦曾以象棋當棋子,可謂「一棋多用」。

張伯:我在12歲開始玩,玩了2年,轉學校就無得玩了。來了香港幾十年無打過……之前見到裕華有比賽,於是來重溫一下。在這裏認識了許多新朋友。

基本玩法

開始前,參加者須將己方16隻棋置枱側,貼着圍欄。

輪流射擊棋子,先將對方的棋全射入洞為勝。

康樂棋術語

射 子:用作射擊的棋子,包括白子或自由子。

小 回:若棋子飛出枱外,該棋子須放在枱中央,對方只可以用反彈形式,間接地打小回。

大 回:當對方的棋子落在己方界內或界上,就必須以反彈枱邊形式擊棋。

自由子:停留在射子圈或接觸射子圈邊界的顏色棋子,可被用作射子。

射太陽:棋手輪流擊出白子,白子較接近枱中心為勝方。勝方可選擇射棋次序、棋子顏色及比賽位置。

輸孖cue:若把白子擊入洞,對方會多一次射擊機會。

炮 台:枱的四角位置。