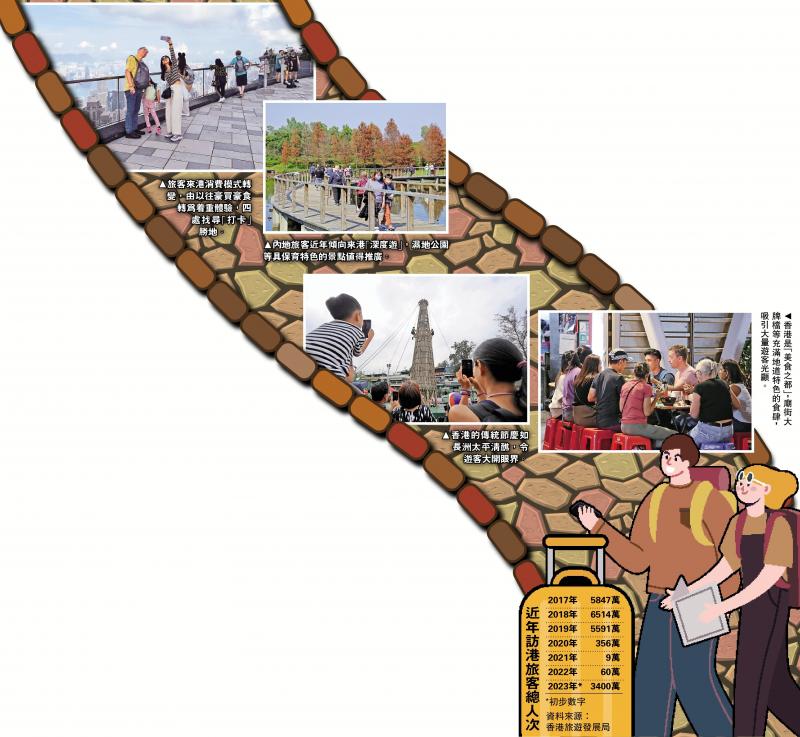

圖:旅客來港消費模式轉變,由以往豪買豪食轉為着重體驗,四處找尋「打卡」勝地。

編者按:

本港疫後恢復通關一年,旅遊業逐步復甦,去年訪港旅客量恢復至疫情前55%的水平,大幅超過預期,但有旅遊業人士卻形容「旺丁不旺財」。

疫後旅遊業界出現種種新轉變,本港旅遊業面對內憂外患,包括訪港旅客消費模式轉變,來自全球旅遊業的競爭等,香港旅遊業如何突圍而出應對新挑戰?《大公報》將透過專題系列報道,綜合旅遊業界、學者等觀點,深入分析香港旅遊業前景出路。

「美食之都」、「購物天堂」等的美譽過去都能代表香港,惟三年疫情後,佔整體訪港旅客量近八成的內地旅客,出現新的消費模式,由過去的「豪買豪食」,轉為現時的City Walk(城市漫步)等較低消費的體驗遊活動,消費額度不如從前。有旅遊業界人士表示,旅行團消費額下跌七成。有學者指出本港旅遊定位不再單一化,需從深度遊、「期間限定」的體驗遊,以及強化固有景點等方面着手,符合旅客群體喜好,給予全新體驗。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出,政府會與內地相關部委保持溝通,就有序優化個人遊計劃、調整內地訪港旅客購物免稅額等建議適時作出討論。

大公報記者 鍾佩欣

旅遊發展局數據顯示,2023年全年初步訪港旅客數字為3400萬,內地客佔約79%,過夜旅客平均留港時間,由疫情前約3.1晚,延長至2023年第三季約3.5晚。旅遊業議會主席徐王美倫昨日接受《大公報》訪問時表示,旅客數字符合預期,但消費上「差少少」,認為與內地零售業及網購行業發展迅速有關,「留多晚自然會消費,問題是如何吸引旅客過夜?」

維多利亞港、金紫荊廣場、星光大道等過去一直成為旅客到訪香港必到景點,香港旅遊專業聯盟主席羅啟邦坦言,旅客訪港旅遊模式已經改變,維港等的「主菜」景點需要保留,但隨着社會變化,預料長洲、濕地公園、行山路線等「配菜」的佔比亦會慢慢增加。

定位不應單一化

「一個路牌,都可以成為打卡點。」香港理工大學香港專上學院工商及款待業管理學部高級講師陳文亮接受《大公報》訪問時表示,本港旅遊業不應再單向性,更不需要設有「四四方方」的定位方向,他舉例,二月初國際足球巨星美斯訪港,門票被搶購一空,大型研討會及會展旅遊,同樣有助帶動海外旅客來港消費;年輕人喜愛深度遊,「捐窿捐罅」尋找美食、行山路線等,坊間亦可發掘更多體驗遊活動等。他坦言「全世界都爭緊旅客,香港如何突圍而出?政府及旅遊業需要想出辦法吸客。」

工聯會旅遊聯業委員會主席林志挺以「食老本」形容本港的旅遊景點,他舉例指出,彌敦道路牌一直深受旅客歡迎,「但旅客行完一整條彌敦道,就結束行程。」他認為可重新包裝旅遊路線,例如由旺角火車站到尖沙咀的途中亦有不少古蹟文化,可讓旅客停留了解,又或者結合油麻地警署、果欄等整合路線,「旅客就不會數小時看完路牌就走人。」

旅遊資源未用盡

林志挺並建議,強化固有旅遊景點,舉例西九文化區大受旅客歡迎,但認為旅遊資源「未用盡」,他建議於特定節日,在空地前設置燈光打卡點等吸睛項目,幫助延長旅客停留時間。他強調,整合景點等需要政府及營辦商配合,「如果單靠營辦商就難以實行。」

近日有意見指出擴大個人遊城市範圍、恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」等措施,楊潤雄昨日在立法會會議回應議員提問時表示,開拓客源吸引更多高增值過夜旅客,是香港發展旅遊的主要策略。政府會與內地相關部委保持溝通,就有序優化個人遊計劃、調整內地訪港旅客購物免稅額等建議適時作出討論。