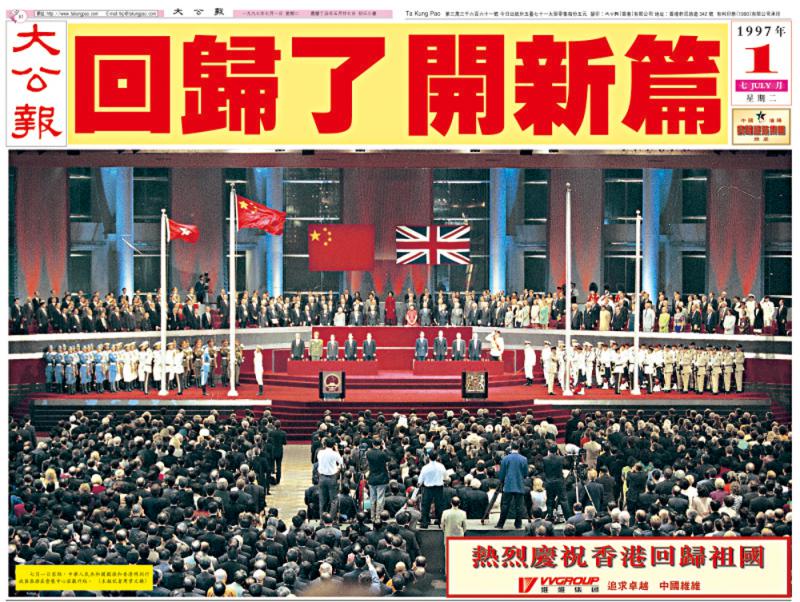

圖:1997年7月1日,香港回歸祖國。《大公報》當天詳盡記錄了普天同慶盛況。

時光回到上世紀60年代,那是1959年的香港,有一個青年人,懷着滿腔愛國熱情,叩開了位於上環干諾道中大公報的大門,通過考試獲得取錄,當上一名見習記者。

這個青年人就是我。

從此,我與《大公報》結下畢生不解緣,一直工作近50年,退休後又與《大公報》結下繼續撰寫專欄的緣分,這不僅僅是僱主與僱員的關係,而是我有幸進入養我育我教我引領我成長的大家庭和大學堂,在這裏有來自五湖四海講不同方言的同事,雖然要有少少的磨合階段,但很快地大家的相處竟較同一血脈出生的家人還要親,因為我們是為同一目標而來,就是為了祖國的強大,為了香港同胞的福祉,為了對國家民族有多一點奉獻。

我在香港出生和長大,耳聞目睹在新中國成立後,國家和內地人民是怎樣地關懷愛護香港同胞的,這血濃於水的親情,永遠在我們的血液裏流淌。而這一切,作為歷史記錄者的大公報記者,也就如實地報道在報章上。

我們永遠不會忘記,祖國親人為豐富我們的文娛生活,經常派遣藝術團、劇團、體育代表團來港演出;東江之水越山來為香港同胞解「水荒」問題;源源不絕的糧油副食品供應使我們免受高物價高通脹之累。至於回歸後開始的個人遊、內地企業大舉來港上市,以及在關鍵時刻,中央堅決撐港打贏洋大鱷,保護香港的貨幣和金融體系,更是為人津津樂道,記憶猶新了。

最感動的歷史時刻

是香港回歸那天

對我來講,最感動的歷史時刻是香港回歸那天。《大公報》在1997年7月1日先後出版4次「號外」,正版更出紙71張共284版,印數300萬份。《大公報》當天的頭版標題是:回歸了開新篇。我還記得,回歸前夕,老天爺降下傾盆大雨,似乎要我們銘記這就是洗刷民族恥辱的時候了。記住這場雨,記住這場下得很大的雨!

還有,回歸後踐行「一國兩制」時,面對西方勢力處心積慮的搗亂,出現了嚴重的「黑暴事件」,就在這關鍵時刻,中央又為我們制訂香港國安法,以及完善香港的選舉制度,使得香港又一次撥亂反正,保持「一國兩制」行穩致遠。新冠疫情肆虐,祖國給香港送來藥物和醫療隊,並以「中國速度」火速建成方艙醫院,凡此種種俱令港人留下深刻印象。

上面的歷史事件,大公報記者都如實地記錄下來,這是記者肩負的光榮使命,既秉承先輩的辦報理念,又與時俱進,在愛國愛港旗幟下找到了《大公報》前進的方向。

今天,欣逢香港回歸25周年的喜慶日子,又是《大公報》創刊120周年紀念,我作為《大公報》一名耕耘者,既感高興也覺汗顏。這些年來,儘管我們本着初心,做了不少新聞記者應做的工作,但同時代要求來講,仍然有很多差距,這有待一批又一批的耕耘者不斷努力,與時俱進,開拓創新了。我要講的是:要記住《大公報》是一張「中國人民的報紙」,這是周恩來總理於上世紀50年代為支持香港《大公報》不讓港英政府「查封」而作出的宣告,這個莊嚴的聲音明確鑄定《大公報》的性質和應堅守的立場。這是大公報人的榮耀和責任。

一個人的壽命據說最多可活120歲,但一家報紙的壽命是不會受年齡局限的。《大公報》創刊120周年,仍是風華正茂,如日中天,我作為《大公報》事業的一個參與者,同所有大公報人一樣,將見證大公報奮鬥歷程的延續,以及代代相傳的勇毅和決心。《大公報》的事業如同所有愛國愛港的中國人民事業一樣,將薪火相傳,生生不息!

《大公報》前總編輯 楊祖坤