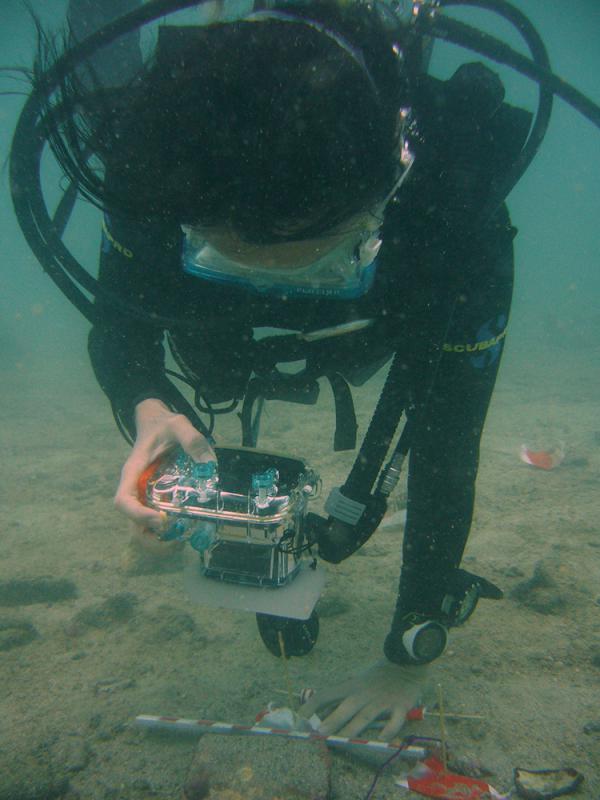

圖:香港水下文化遺產小組成員記錄文物資料

香港自宋朝以來,已是海上絲綢之路的重要港口之一。船隻往來頻繁,海域埋藏了很多重要文物;除宋朝瓷器外,還有清朝至民初年間,以及二次世界大戰後的沉船及炸彈,頗具歷史價值。據英國水文局沉船資料庫顯示,香港約有接近300個沉船地點;民間團體則估計,其他文物地點約有200個,故合共總數約500個,惟至今發掘到的地點不足一成。/大公報記者 李小榣(圖、文)

發掘進度緩慢,與香港不重視水下考古不無關係。香港水下文化遺產小組成員陳基業表示,現時水下考古工作,一直由民間團體自發進行,惟本港缺乏水下考古的專業人才,需要聘請外國考古專家助陣。以他的小組為例,該小組成員雖接受過水底考古訓練,但由於不是正式專家,故要進行水下考古活動時,只能進行協助記錄工作。

水下文物無評級

「要做水下考古,就要先由合資格考古專家向古物古蹟辦事處申領考古發掘牌照,才可以在指定地點進行。由於要配合專家的時間,故小組每年只能做一、兩次。」幸而,憑着小組由2014年至今,短短五年間的努力不懈,香港水下考古方有寸進。他們曾打撈到200多件於明朝及清朝製造的瓷器碎片、宋朝前才使用的船隻石製錨桿,以及1800年以後的古炮。

陳基業惋惜地表示,現時陸地古蹟有評級,但水下文物卻無類似評級,未能有系統地全面調查記錄香港海域文物資料。故他建議政府做一次全港水域調查,以核實海底下的考古遺址地點,再通過考察及研究,讓更多市民知道香港的歷史。

對於本港水下考古不受重視,香港水下考古總會主席胡名川亦同感可惜。他指出,香港水下考古始於2005年,但政府投放的資源不多,至今進展仍然緩慢。反觀差不多時間起步的內地、韓國及日本等國家,至今已設有專業的水下考古隊伍,「曾去過中國內地觀摩水下考古地點,發現當地專業團隊有一套很完善的機制去發掘水下文物,值得欣賞。」

至今簽發47牌照

發展局發言人稱,據《古物及古蹟條例》,水下考古工作必須持有古物事務監督發出的考古牌照,至今共簽發47個水下考古牌照給合資格人士。此外,古蹟辦於多方面支持和推動水下考古工作,包括處理水下考古牌照申請、向衛奕信勳爵文物信託秘書處支持合資格的水下考古工作的資助申請、舉辦教育活動等。

民政事務局發言人指出,過去三年,衛奕信勳爵文物信託收到兩宗與進行水下考古活動有關的申請,但因未能符合審批準則而不獲批准。