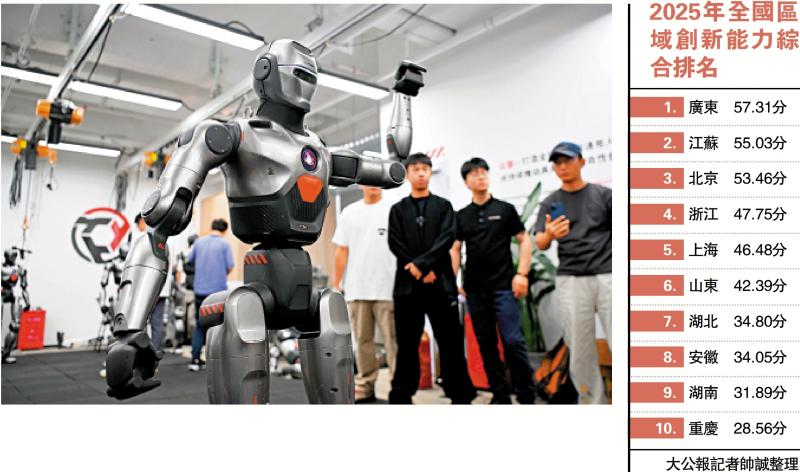

圖:廣東成功實現區域創新能力全國「九連冠」。圖為深圳市眾擎機器人科技有限公司的人形機器人。\新華社

9月27日,中國科技發展戰略研究小組、中國科學學與科技政策研究會編著的《中國區域創新能力評價報告2025》(下稱《評價報告》)在北京發布,廣東再次奪得區域創新能力全國第一,成功實現「九連冠」。

《評價報告》結果顯示,在創新能力指標5個維度中,廣東在企業創新方面表現最好,其中設計能力綜合指標及技術提升能力綜合指標均居第1位。有業界人士認為,廣東與港澳間形成了非常好的產業經濟結構,大灣區已成為產業的集聚區,利好香港創科項目研發生產。\大公報記者 帥誠報道

根據該《評價報告》,創新能力指標5個維度中,廣東在各方面的表現均較為突出,其中,企業創新和創新環境排名連續兩年排第1位,與綜合值排名持平。知識創造和知識獲取排名與上年持平,分別排第2位和第4位。

粵研發經費5100億元 領跑全國

值得一提的是,廣東在企業創新方面表現最好,企業研究開發投入綜合指標排第2位,設計能力綜合指標排第1位,技術提升能力綜合指標排第1位,新產品銷售收入綜合指標排第3位。從公布的具體指標比較不難看出,廣東在企業創新方面有以下幾個優勢基礎指標:每萬家規模以上工業企業平均有效發明專利數排名與上年持平,排第3位;規模以上工業企業每萬名研發人員平均發明專利申請數排名與上年持平,排第4位;規模以上工業企業研發活動經費內部支出總額佔銷售收入的比例排名較上年下降1位,排第5位;規模以上工業企業平均研發經費外部支出排名與上年持平,排第5位。

最新公布的數據顯示,廣東全省研發經費投入已達5100億元人民幣,繼續領跑全國,也為創新提供了堅實保障。除此之外,放眼粵港澳大灣區,鵬城國家實驗室、廣州國家實驗室、45家全國重點實驗室(廣東26家、港澳19家)等重大科技基礎設施,東莞散裂中子源、江門中微子實驗裝置、深圳光明科學城「合成生物大設施」等一批大科學裝置都成為廣東科研的源動力。

國家半導體照明工程研發及產業聯盟副理事長肖國偉表示,在27日舉辦的首屆粵港澳大灣區創業大賽上湧現出一大批來自粵港澳大灣區的優質項目,恰恰說明廣東與港澳間形成了非常好的產業經濟結構,「大灣區不僅僅是城市群,更是產業的集聚區。無論從人才密集度、產業集聚度還是經濟結構的角度看,都體現出大灣區科技創新的整體水平十分優越。」

灣區巨大市場 助港科研轉化

另外,他認為大灣區也是一個巨大的市場和展示、應用的空間,由此推動了新技術、新產品的持續迭代和增長。

全國青聯常委、香港青年科學家協會執行主席高博則指出,受到廣東產業鏈及市場的吸引,不少脫胎於香港高校及產業園區的科創項目近年也紛紛在廣東設立研發中心、生產線,又進一步促進了大灣區科研創新的發展,為廣東區域創新能力全國第一貢獻了一分力量。