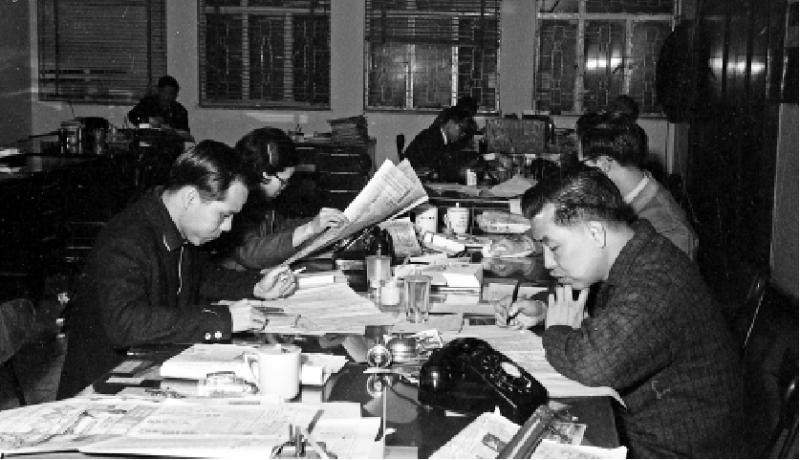

圖:1969年灣仔大公報館的編輯部景象。

1941年12月8日,太平洋戰爭爆發。12月12日日軍侵佔九龍,《大公報》香港版於13日出版後停刊,終刊號社評《暫別讀者》引文天祥「留得丹心照汗青」的詩句慨然自勵,宣稱「我們希望在不久的將來,和親愛的讀者們,在黎明時相見!」

損失資產「二百萬以上」

1942年2月19日,《大公報》桂、渝兩版同時刊登《本報港版停刊經過》,表達了港版誓與祖國同命運的決心:「我們明知港館必遭毀滅,而不能不忍受犧牲,支撐到底……本報的資產損失,則達二百萬以上。」

抗戰勝利後的1948年春,胡政之率費彝民、李俠文等人赴港籌備復刊《大公報》港版。1948年3月15日,《大公報》香港版正式復刊。復刊號報頭下印有「一萬五千九百三十四號」,費彝民為經理,李俠文為編輯主任。香港《大公報》繼承英斂之時期以來《大公報》的愛國傳統,使《大公報》愛國思想的這條主線,一直延續至今。

《大公報港版復刊辭》回顧艱辛歷程,並坦陳復刊的意圖:「我們在八年抗戰中,事業由黃河而到長江流域,由長江流域而到珠江流域,一切都是團體行動,不知道經歷了多少艱難困苦……我們還是本着書生以文章報國的本心,恢復港版,想要利用經濟比較安定的環境,加強我們為國家民族服務。」

在香港出版的《大公報》,起始於1938年8月13日,中間因太平洋戰爭爆發、香港淪陷一度停刊。1948年3月15日復刊後,除了被港英當局被迫停過一段很短時間外,沒有中斷地連續出版至今,是各版《大公報》中出版時間最長的一家。