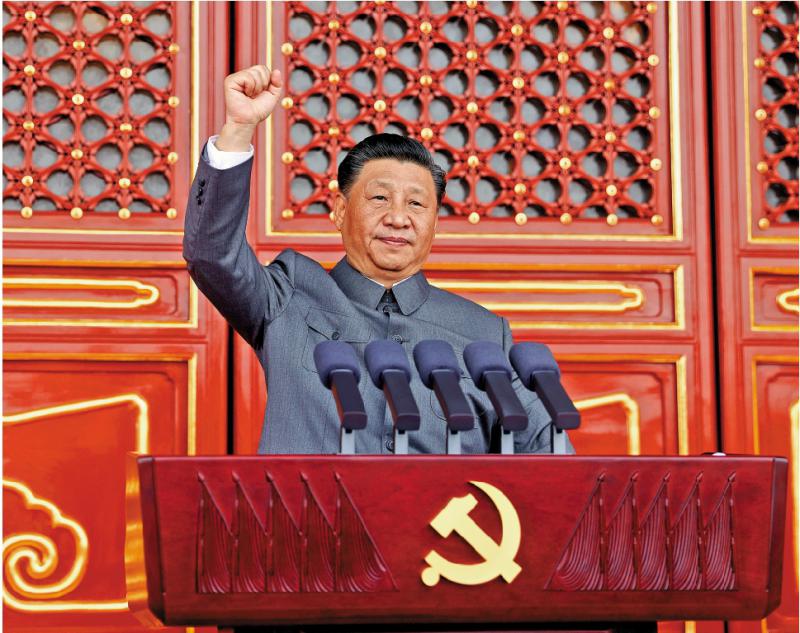

圖:新時代的10年,中華大地上全面建成小康社會,第一個百年奮鬥目標如期實現。圖為2021年7月1日,慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。習近平發表重要講話。 新華社

【大公報訊】新華社10月14日播發題為《為中國人民謀幸福 為中華民族謀復興──黨的十八大以來以習近平同志為核心的黨中央治國理政紀實》的文章。全文節錄如下:

人類的夢想有多麼偉大,歷史的進程就有多麼壯闊。

中國共產黨一經誕生,就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興確立為自己的初心和使命。在這場百年奮進的接力前行中,以習近平同志為主要代表的新時代中國共產黨人領導億萬中華兒女書寫下恢宏史詩──

新時代的10年,中華大地上全面建成小康社會,第一個百年奮鬥目標如期實現,中國人民正意氣風發邁向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標。

新時代的10年,中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍,實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程,中國為推動人類和平發展事業作出重大貢獻。

今日之中國,江山壯麗、人民豪邁、前程遠大。

推進偉大事業,必須堅持中國共產黨領導,把黨鍛造得更加堅強有力

──旗幟鮮明堅持和加強黨的全面領導,以前所未有的勇氣和定力推進全面從嚴治黨,開闢了管黨治黨興黨強黨新境界

2022年2月6日,人民大會堂東大廳,習近平總書記同到訪的阿根廷總統會見。

會見結束,陪同的阿根廷駐華大使牛望道上前一步,用中文一字一頓對習近平總書記說:「沒有共產黨,就沒有新中國!」

這句中國人耳熟能詳的話,在新時代又有了新的擴展:「沒有中國共產黨,就沒有新中國,就沒有中華民族偉大復興。」

辦好中國的事情,關鍵在黨。

堅持和加強黨的全面領導,堅持和加強黨中央集中統一領導,這是黨的十八大以來取得的最重要成就之一,也是黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的堅強政治保證。

2022年1月6日,中南海懷仁堂,一個重要會議開了整整一天。

習近平總書記主持中央政治局常委會會議,聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報,聽取中央書記處工作報告。

自2015年起,這樣的會議,每年年初都要進行。

「『治國猶如栽樹,本根不搖則枝葉茂榮。』我們治國理政的本根,就是中國共產黨的領導和我國社會主義制度。」習近平總書記深刻指出。

旗幟鮮明,強調「黨政軍民學,東西南北中,黨是領導一切的」,將中國共產黨領導這一「中國特色社會主義最本質的特徵」載入黨章和憲法;

立柱架樑,在黨中央組建和優化一系列決策議事協調機構,全面加強對治國理政工作的集中統一領導;

建章立制,將黨的領導融入意識形態工作、國有企業治理、高校領導體制、群團組織建設……

通過一系列創制性舉措,橫向到邊、縱向到底的黨的領導制度體系更加成熟定型,黨中央真正成為坐鎮中軍帳的「帥」,車馬炮各展其長,一盤棋大局分明,全黨上下「如身使臂,如臂使指,叱咤變化,無有留難」。

人們難以忘記:那罕見於大年初一召開的中央政治局常委會會議,那中央一聲令下、三軍星夜齊發、舉國八方支援的動人場面,那直接開到縣團級以上幹部的17萬人部署會,那10多天就拔地而起的火神山醫院、雷神山醫院……

全黨上下總動員,數百萬黨員幹部奔赴脫貧攻堅主戰場;踐行大國承諾,如期安全圓滿舉辦一屆載入史冊的冬奧盛會;無懼外部壓力遏制,拿出「撒手鐧」舉措、攻克「卡脖子」難關……

今天,一個共識更加強烈:中國能,關鍵在於中國共產黨能!中國共產黨所具有的無比堅強領導力,是中國人民最可靠的主心骨!

2013年7月11日下午,河北西柏坡,細雨濛濛。

在黨的群眾路線教育實踐活動中,習近平總書記來到這裏。一間土坯房裏,面對面圍坐一塊,總書記聽取基層幹部群眾對反「四風」的意見建議。

「百姓生活在逐漸提高,為什麼感覺和我們的距離反而有點遠了?」有同志直言困惑。

聽了大家的發言,習近平總書記談及歷史周期率的問題,面色凝重、意味深長:「60多年過去了……黨面臨的『趕考』遠未結束。」

常懷遠慮,居安思危。建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨這一重大時代課題,始終縈繞在習近平總書記心頭。

「打鐵必須自身硬。」習近平總書記發出了振聾發聵的警示。

秉持「趕考」的清醒和堅定,中國共產黨以全面從嚴治黨的關鍵抉擇,開啟了浴火重塑的壯闊歷程──

以政治建設引領全黨團結統一,從中央八項規定切入激盪清風正氣,刮骨療毒奪取反腐敗鬥爭壓倒性勝利,堅持思想建黨和制度治黨同向發力,接續開展5次黨內集中教育,形成比較完善的黨內法規體系,完善黨和國家監督體系,構建起一套行之有效的權力監督制度和執紀執法體系……

「打虎」無禁區。黨的十八大以來,已有超過500名中管幹部被立案審查調查。「拍蠅」不手軟。黨的十九大以來,截至今年4月,全國共查處民生領域腐敗和作風問題49.6萬個,給予黨紀政務處分45.6萬人。「獵狐」不止步。黨的十九大以來,「天網行動」共追回外逃人員6900人,追回贓款327.86億元,「百名紅通人員」已有61人歸案。

十年磨一劍。全面從嚴治黨取得了歷史性、開創性成就,產生了全方位、深層次影響,黨經受深刻洗禮鍛造而更加堅強,煥發出新的強大生機活力。「我們黨歷史這麼長、規模這麼大、執政這麼久,如何跳出治亂興衰的歷史周期率?」

2021年11月,在黨的十九屆六中全會上,習近平總書記作出響亮回答──

「毛澤東同志在延安的窰洞裏給出了第一個答案,這就是『只有讓人民來監督政府,政府才不敢鬆懈』。經過百年奮鬥特別是黨的十八大以來新的實踐,我們黨又給出了第二個答案,這就是自我革命。」

江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心

──堅持以人民為中心的發展思想,人民生活全方位改善,人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強

「人民對美好生活的嚮往,就是我們的奮鬥目標。」2012年11月15日,履新伊始的習近平總書記,發出新時代中國共產黨人的錚錚誓言。

跨入新時代新征程的中國,向着全面小康加速進發,必須跨越橫亙於前的一系列重大挑戰:

社會主要矛盾歷史性轉化,「人民日益增長的美好生活需要」,是衡量發展、評判工作的新標尺。

「我們不能一邊宣布實現了全面建成小康社會目標,另一邊還有幾千萬人口生活在扶貧標準線以下。」習近平總書記的話重若千鈞。

2013年11月,湖南湘西花垣縣,十八洞村。

「我是人民的勤務員。」拉着村民石拔三老人的手,習近平總書記的話直抵人心。

對人民最深的愛,化為最重的誓言、最硬的舉措,打響一場人類歷史上規模最大、力度最強的反貧困之戰。

這是前所未有的組織動員:全國一盤棋,22個省區市向黨中央立下「軍令狀」,25.5萬個駐村工作隊、300多萬名第一書記和駐村幹部衝鋒一線。

這是斬釘截鐵的意志:「決不能落下一個貧困地區、一個貧困群眾。」

這是真情流露的掛念:「我最牽掛的還是困難群眾……」

這是疫情衝擊關鍵時刻的堅毅:「黨中央向全國人民作出的鄭重承諾,必須如期實現,沒有任何退路和彈性。」

天寒地凍的太行山深處,頂風冒雪看真貧;「瘠苦甲於天下」的甘肅中部,繞過九曲十八彎進農家……習近平總書記走遍14個集中連片特困地區,50多次考察調研扶貧工作,以不停歇的腳步丈量着貧困角落。

阻斷貧困代際傳遞!無論是在地方考察,還是在中央會議上,習近平總書記着重強調「扶貧先扶智,要更加注重教育脫貧」「不要讓孩子輸在起跑線上」。

上下同欲者勝,以上率下者強!

彪炳史冊的人間奇跡,輝映偉大的奮鬥征程──

2021年2月25日,全國脫貧攻堅總結表彰大會上,習近平總書記莊嚴宣告,「我國脫貧攻堅戰取得了全面勝利,現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧,832個貧困縣全部摘帽,12.8萬個貧困村全部出列」。

中華民族歷史性告別絕對貧困,千年夢想今朝夢圓。

去年7月1日,慶祝中國共產黨成立100周年大會上,習近平總書記豪邁宣示,「經過全黨全國各族人民持續奮鬥,我們實現了第一個百年奮鬥目標,在中華大地上全面建成了小康社會,歷史性地解決了絕對貧困問題」。

「民亦勞止,汔可小康」的千古吟唱,穿越歷史照進現實;全面小康的歷史豐碑,矗立在新時代復興之路上。

以人民為中心,出發點和落腳點都是人民幸福。

「有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衞生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境……」習近平總書記深知人民的期盼。

10年來,累計實現城鎮新增就業1.3億人,基本醫療保險覆蓋13.6億人,基本養老保險覆蓋超10億人,人均預期壽命從74.8歲增長到78.2歲,一組組數字背後,無數笑顏綻放。

人心向背定義「最大的政治」,一段對話更顯意味深長:

2021年春天,廣西桂林毛竹山村。習近平總書記來到村民王德利家做客。

「總書記,您平時這麼忙,還來看我們,真的感謝您。」

「我忙就是忙這些事,『國之大者』就是人民的幸福生活。」

殷殷初心如磐,時代答卷常新。

「我將無我,不負人民。」10年夙夜在公,真切熾熱的人民情懷,凝成質樸無華、赤忱無比的告白──

「我們的目標很宏偉,但也很樸素,歸根結底就是讓全體中國人都過上更好的日子。」

制度優勢是一個國家的最大優勢,制度競爭是國家間最根本的競爭

──着眼國家治理體系和治理能力現代化,推動全面深化改革縱深發展,中國特色社會主義制度更加成熟定型

在中國特色社會主義波瀾壯闊的歷史進程中,有兩次「三中全會」注定是劃時代的──

黨的十一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現代化建設歷史新時期。

黨的十八屆三中全會開啟了全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代,開創了我國改革開放的全新局面。

2013年11月12日,人民大會堂。

習近平總書記親自主持起草的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》獲得通過,全場掌聲如潮。

全面深化改革,總目標指向「完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化」,彰顯着新一代中國共產黨人的制度自覺。

由此起筆,以習近平同志為核心的黨中央繪就「中國之治」的宏偉藍圖──

黨的十八屆四中全會部署全面依法治國,同全面深化改革如鳥之兩翼、車之兩輪,破立結合、相得益彰;黨的十九屆四中全會作出13方面制度安排,系統描繪中國特色社會主義制度圖譜。

從廣東深圳到安徽小崗,從海南洋浦到上海浦東……習近平總書記倡導改革精神。

在新年賀詞中號召「將改革進行到底」,把集體學習課堂搬到中關村,帶頭起立向「改革先鋒」鼓掌致敬……習近平總書記親自領導改革、親自推動改革。

2018年3月28日下午,中南海。

習近平總書記以中央全面深化改革委員會主任的身份主持召開中央全面深化改革委員會第一次會議。

會上,總書記從改革方法論的高度強調了黨對全面深化改革統籌領導的重要性,並同大家一道逐一審議《關於深入推進審批服務便民化的指導意見》等10餘份具體改革方案。

黨的十八大以來,像這樣的會議,習近平總書記主持召開了60多次,推動全面深化改革向縱深挺進,構建起制度建設的「四樑八柱」。

從黨的建設,到經濟、政治、文化、社會、生態文明……各領域全面深化改革大潮湧起,黨的十八屆三中全會提出的改革目標任務總體如期完成,各方面共推出2000多個改革方案。

經過幾十年,容易的、皆大歡喜的改革已經完成了,剩下的都是難啃的硬骨頭。

2018年2月,黨的十九屆三中全會審議通過深化黨和國家機構改革的決定和方案。

黨的機構罕見地納入改革範疇;僅中央和國家機關層面,就有21個部級機構、58名班子正副職數被核減;一個國地稅合併,精簡近一半司局級機構……

當時看到這份改革方案,一位省委書記感嘆:「力度之大超出預料,有些過去有共識但沒做成,有些過去想到了但做不成。」

明知山有虎,偏向虎山行。

早在啟動之初,習近平總書記就定下了基調:「深化黨和國家機構改革是要動奶酪的、是要觸動利益的、也是真刀真槍的,是需要拿出自我革新的勇氣和胸懷的。」

改革是一場革命,改的是體制機制,動的是既得利益。

深化農村土地制度改革,打破阻礙民營經濟發展的各類「捲簾門」「玻璃門」「旋轉門」,力克群團「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」……全面深化改革堅持問題導向,以重點突破帶動整體推進。

10年來,我們黨統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局,中國特色社會主義制度更加成熟更加定型,國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高,為黨和國家興旺發達、長治久安打下了堅實的制度基礎。