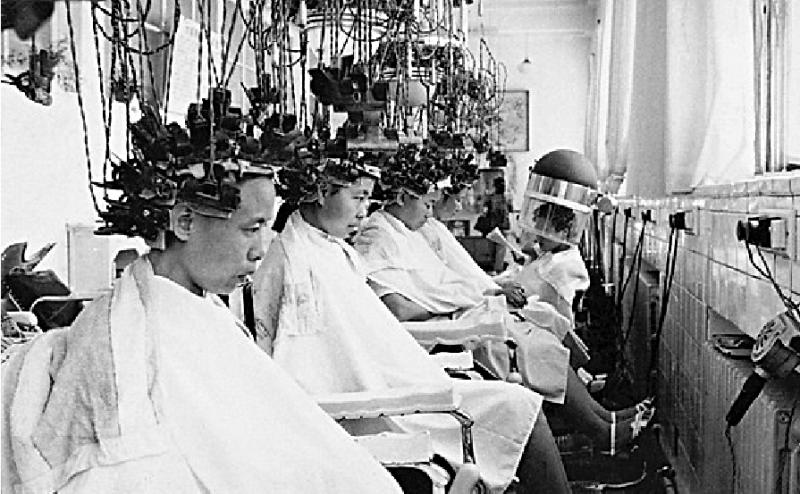

圖:「文革」結束後,四聯逐漸恢復營業,並成為改革開放之初特許進行燙髮服務的幾個理髮店之一。

從上世紀50年代轟動京城的「燙花」「大波浪」,到80、90年代「爆炸頭」「蘑菇頭」的潮流,再到如今「復古油頭」的復興……髮型史也是一部微縮的社會史。滬上北遷,落地京城,曾被視為流行的代名詞,也曾在私營經濟的衝擊下頂住壓力、直面挑戰。傳承66載,「中華老字號」北京四聯美髮店,如今是京城唯一的國營理髮連鎖店。一代代髮型師傅在半個多世紀間秉承匠人初心,以精湛的技藝和濃厚的情懷服務北京市民,在不斷引領美髮新潮的同時,也見證着國人的髮型和審美變遷。/大公報記者 任芳頡 郭瀚林

北京王府井大街上,一座設計別致的門店門前,凸顯理髮店身份的藍、紅、白三色轉燈閃爍,「66周年店慶」標語喜氣洋洋──近日重裝開業的北京四聯美髮店(下稱「四聯」)總店,如今是京城唯一的國營理髮連鎖店。

不同於全聚德、同仁堂等土生土長的北京老字號,四聯是南方來的「北漂」。上世紀50年代,為支援首都服務業,在周恩來總理的親自安排下,上海的「華新」、「紫羅蘭」、「雲裳」、「湘銘」四家理髮名店共108人集體遷到北京。剛出師的吳永亮師傅也在隊伍中,那年他僅19歲。

「四聯」意為「四家聯合」,1956年7月27日,四聯理髮館在王府井大街北口金魚胡同33號正式掛牌營業。老北京人髮型保守,男人們習慣剃個「毛寸」,女性不是剪齊耳短髮,就是紮個馬尾辮。因此,上海師傅帶來的「燙花」「大波浪」等新潮髮型迅速轟動京城。1956年8月4日刊登在《北京日報》上的10款「四聯髮型」更成為時尚風向標。

「貼心的服務態度也是四聯受歡迎的原因之一。」吳永亮回憶,開業第一年年底異常繁忙,他經常要從凌晨5點忙到半夜。後來才知道北方「正月不剪頭」,人們多會在春節前集中理髮。從此每逢二月二「龍抬頭」,店裏都會安排理髮師提前上崗、多備面巾,以確保來四聯的顧客都能「抬上頭」。

四聯落戶北京,從各界名流到廣大市民都趨之若鶩。四聯美髮女賓部經理王朝晉告訴記者,包括戲曲表演藝術家梅蘭芳、馬連良,電影明星謝芳等人都是常客。

各界名流光顧 影星要拿介紹信

1978年中國宣布改革開放,「文革」期間曾改名為「新風理髮館」的四聯也裝修一新,除了恢復傳統的髮型項目,還增添修眉、絞臉和製作假髮等服務。「當時四聯就是時髦的代名詞,不少外地人專程來四聯理髮,然後照結婚照、紀念照。」王朝晉說。

改革開放了,但恢復燙髮並不在一朝一夕,而四聯則是當時特許提供燙髮服務的幾間理髮店之一。吳永亮回憶,他當時接待的第一個拿着介紹信來燙髮的是預備出訪日本的電影演員田華。待到四聯正式重新開放民眾燙髮的那天,還引來外國駐華記者爭相報道。

到了八九十年代,港台流行文化風靡內地,四聯師傅們也很快消化了北傳的「爆炸頭」「蘑菇頭」等新潮流。1984年,四聯再次裝修,引進全套美髮美容設備,並更名為「四聯美髮廳」,一字之差,更加強調了人們對美的需求。

應對轉型挑戰 時尚原來「是個圈」

20世紀末至今,經營手段靈活、髮型設計時尚的私營美髮店逐漸遍地開花,老牌國營理髮店四聯則應對挑戰,集中技術過硬的理髮師傅成立主攻潮流髮型的「新概念工作室」,堅持定期培訓,力求讓店員及時掌握最新的髮型時尚和技巧。

「潮流是個圈,沒有永久的時尚。」入行二十餘年的王朝晉深有體會,「現在流行的『復古油頭』我們很多老師傅年輕時就會剪。『鮑勃頭(Bob頭、波波頭)』其實就是過去的『蘑菇頭』,吳師傅都不知道什麼叫『鮑勃頭』,但他一個蘑菇頭剪出來就是現在頂級的鮑勃頭。所以只有本事不到家,沒有跟不上時代。」