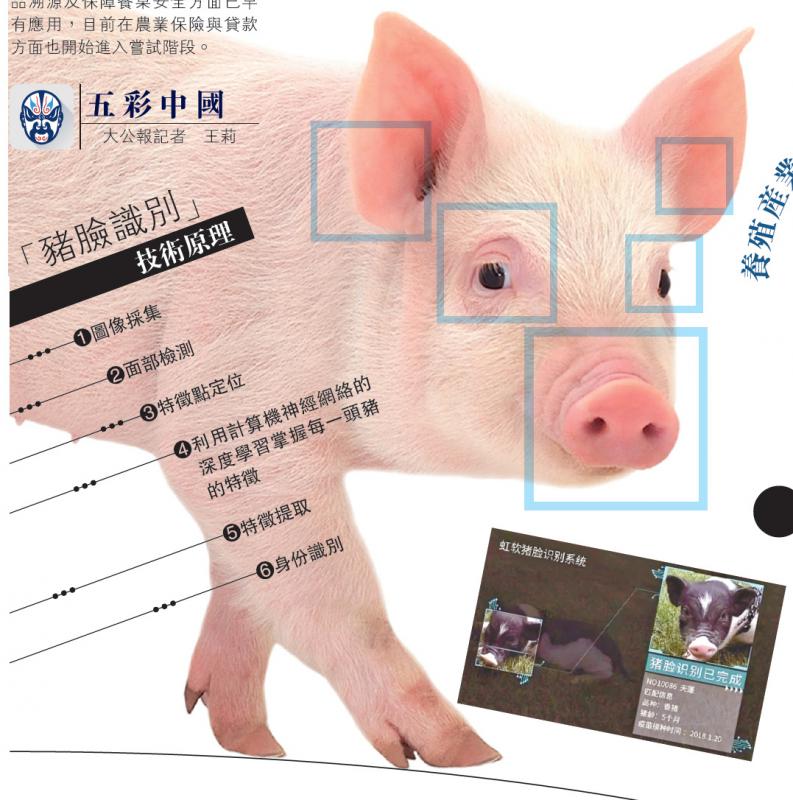

從安防到零售、營銷和金融等行業,人臉識別技術在人類社會的應用正風生水起。與此同時,已有不少企業將生物色別的下一步定位到其分支動物色別領域。相較於人臉識別,動物臉部識別的技術原理與之相似,但數據採集難度卻更大。《紐約雜誌》近日發表的一篇文章顯示,目前動物臉部識別已被應用於野生動物追蹤保護、動物病害預警、食品溯源、遺失寵物尋回等方面。有關AI技術在中國養殖產業的食品溯源及保障餐桌安全方面已早有應用,目前在農業保險與貸款方面也開始進入嘗試階段。/大公報記者 王莉

據《紐約雜誌》,動物臉部識別不但應用在奶牛、豬、羊和魚等常見動物養殖、保險等方面,同時在老虎、獅子、大象等野生動物觀察保護領域也開始發揮作用。京東不久前還進行了一場「豬臉識別」大賽,並運用「豬臉識別技術」推出數字農貸業務。

數據量大 採集不涉隱私

以研發互聯網用戶身份安全為主要方向的杭州尤米科技CEO趙新華告訴記者,目前已有不少公司將生物色別的下一步定位到動物色別,如谷歌、蘋果、百度、京東等都在這方面進行嘗試。其中Google在寵物貓和狗上已有應用,Google手機用戶相冊中的貓、狗相片已經可以被自動分組。

趙新華告訴記者,為動物製作「身份證」的難度遠遠大於人臉識別。他表示:「與人臉識別相比,動物臉部識別也是基於足夠量的數據採集與分析對比,而動物色別的干擾因素很多。」

他認為,動物比人更難收集數據還在於動物不會自主配合拍攝,野生動物更需採用超高清鏡頭近距離拍攝才能完成數據收集。另一方面,動物生長周期短,牠們在面部及體型在較短時間內會發生較大變化。目前大部分公司還只是在單一種類或幾種動物上能達到一定的識別率,但仍有局限性。

香港人工智能與機器人學會理事長楊強認為:「對於動物臉部識別,首先我們可以獲取大量數據,而不用擔心隱私問題。此外,這背後確實存在一個巨大的商業前景。」

據《紐約雜誌》文章顯示,目前動物臉部識別已被應用於野生動物追蹤保護、動物病害預警、食品溯源、遺失寵物尋回等方面。據市場研究數據顯示,2017年全球面部識別市場規模超過40億美元,到2022年,市場規模有望增長到78億美元。

2022年市場可達78億美元

據了解,在中國養殖業中,AI技術在食品溯源,保障餐桌安全方面已早有應用,目前在農業保險與貸款方面也開始進入嘗試。翔創科技CEO鄧昌順表示,內地養殖業保險市場規模龐大,僅生豬全國一年就有12億元人民幣,而目前養殖業的投保率只有10%-20%左右。但對於保險公司而言,如何對養殖戶進行監管是一個技術性難題,而利用人工智能對牲畜進行識別乃至建立數據庫,只需要一枚高清攝像頭,可大大降低成本。據悉,中國人壽財險、中華聯合財險、安華農業保險等公司都已投入運用。