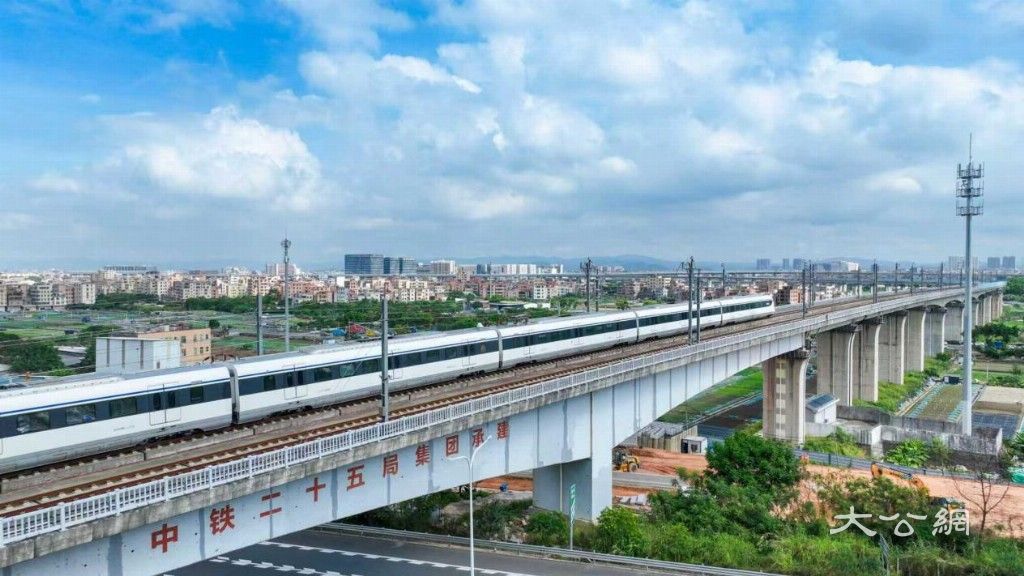

廣州東環城際鐵路(番禺-白雲機場北)全長57.8公裏,共設13座車站,與廣肇、廣惠城際共同構成大灣區城際鐵路「縱橫主軸」;琶蓮城際鐵路全長18.2公裏,設4座車站,進一步強化琶洲「會展+文旅」綜合樞紐功能。兩條線50%以上的線路由中國鐵建華南建設總承包管理,鐵四院設計,中鐵十四局、中鐵十六局、中鐵二十二局、中鐵二十五局、中鐵建設、中國鐵建電氣化局參與建設。

攻堅克難破解複雜地質

廣州東環城際鐵路(番禺-白雲機場北)需穿越多種複雜地層及城市核心區,施工難度極高,被譽為「地下穿針」。面對高壓線交錯、建築密集、水文複雜等多重挑戰,項目建設團隊積極開展多項技術攻堅。

帽峰山站是全線體量最大、結構最複雜且與220KV高壓線平行重疊距離最近的地下雙層明挖車站。項目建設團隊創新研製「側牆中板一體式襯砌台車」,實現側牆與中層板混凝土同步澆築,將單次澆築周期從7天壓縮至2天,效率提升3.5倍。岑村站是在「螺螄殼」裏建車站,面對場地極窄、交通極忙等挑戰,項目建設團隊通過「半蓋挖+跳倉法」等精細化協同施工,建成324米地下車站,實現道路不斷、居民不擾、管線不爆目標。

在龍大、智龍盾構區間,項目建設團隊累計開倉392次零失誤,突破9.6公裏花崗岩區,實現建築零沉降、隧道零滲漏。採用自行式液壓仰拱棧橋,將隧道劃分為上下同步作業區間,實現運渣進料與仰拱施工並行,成功完成斷面超800平方米、深達65米的超深盾構豎井,創造了國內超深盾構豎井施工新紀錄。

琶蓮城際鐵路同樣面臨高水壓、複雜地層及密集環境挑戰。明經村至蓮花站盾構區間需克服2.98米超淺覆土、800米小曲線半徑及30‰大坡度始發,並連續側穿高壓鐵塔、下穿37處魚塘。項目建設團隊通過強化監測、註漿加固、優化盾構參數和刀具管理等手段,有效控制施工風險,保障盾構平穩推進。

此外,項目建設團隊首次應用9米級雙模盾構,實現軟硬交替地層的高效掘進。設計團隊創新提出基於氣動效應的城際鐵路隧道凈空斷面標準,並構建「站隧一體」防災體繫,大幅節約建設與運營成本。

智能建造賦能工程建設

項目建設團隊大力推行智能化施工,自主研發的「軌道交通施工管理平台」整合了12個子繫統,實現人員、機械、材料的全流程數字化管控。

在人員管理方面,通過人臉識別與定位技術,實時掌握施工現場工人的分佈情況,一旦進入危險區域,繫統會自動發出聲光報警。在機械管理上,盾構機等大型設備安裝傳感器,實時傳輸轉速、壓力等參數。材料管理方面,所有鋼筋、混凝土等主材進場前,通過「二維碼溯源繫統」登記生產廠家、批次、檢測報告等信息,驗收合格後才能生成「電子身份證」。此外,項目建設團隊通過AI算法預測故障風險,累計提前預警17次設備隱患,減少停機時間超300小時。

針對隧道內45公裏超長距離鋪軌、30‰最大坡度施工難題,項目建設團隊依託「五小」創新活動,開展「大長隧道長軌鋪設有限空間通風散氣」技術攻關,並採用智能化軌道綜合檢測車,藉助非接觸式激光技術、「AI輔助」視覺巡檢繫統等數字化手段,實現對鋼軌狀態、鐵路周邊設施動態檢測,確保線路滿足實驗時速176公裏時所需的高平順性標準。

在站後四電工程建設中,BIM技術應用也是一大亮點。項目建設團隊通過構建車站三維模型與電纜敷設數字化模擬,提前識別並解決空間衝突與路徑不合理問題,顯著提升施工準確性與效率,實現從「數字孿生」到實體的高質量還原。

一站一景塑造站域新體驗

在保障高效出行的基礎上,兩條線路的車站深度融合地域文化與城市綜合開發功能,以「一站一景」設計理念,打造出兼具辨識度與人文氣息的公共空間。

岑村站以「村口即站口」融入田園風光,站內白色鋁格天花如起伏琴鍵,光影流轉間奏響嶺南韻律。大石站提取水鄉建築精髓,以現代手法重構坡屋頂與格柵細節。科學中心站藉流線造型與光影互動,營造濃郁科技氛圍。竹料站外立面運用陶土板摹寫「竹」意,融合寫意色彩,與傳統對話。白雲機場T3站通過造型燈光、「絲綢」文化牆等元素強化門戶的文化識別。琶洲站以「海上明珠」為概念,融入「珠水環玉」意境,結合「雙環雙廳」結構與高闊站廳,塑造開放靈動的藝術體驗。

各站還統籌預留了總計超1800平方米的地下商業空間,在提升旅客出行體驗的同時,為站城融合和區域可持續發展註入新活力。

新線全面採用「站站停+大站快車+特快+直達」公交化運營模式,並支持廣州地鐵APP城際碼、全國交通一卡通、嶺南通、羊城通等多種支付方式,便利旅客出行。

開通運營後,兩條線路與多條高鐵、地鐵實現高效換乘,串聯起廣州南站、廣州北站、白雲機場等核心交通樞紐,使廣州至佛山、東莞中心城區僅需30分鐘,至肇慶、惠州約60分鐘,至清遠約90分鐘,推動構建「306090」交通圈,惠及約128萬跨城通勤人群,特別是廣佛間37.5萬日常通勤者,助力形成「軌道上的CBD」,進一步提升大灣區整體競爭力。