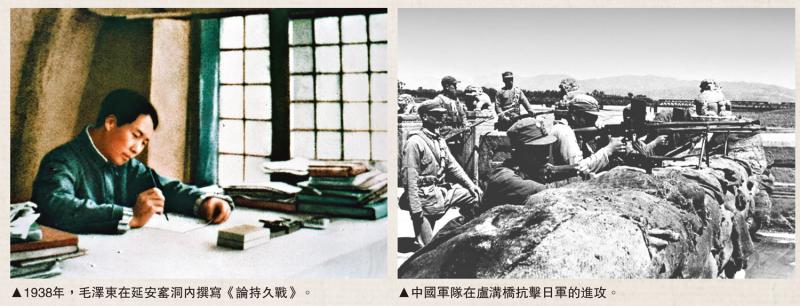

左圖:1938年,毛澤東在延安窰洞內撰寫《論持久戰》。右圖:中國軍隊在盧溝橋抗擊日軍的進攻。

第二次國共合作正式形成

日本軍國主義者發動的對華戰爭,是企圖滅亡中國、變中國為其獨佔殖民地的帝國主義侵略戰爭。日軍在1937年7月底佔領北平和天津,接着沿平綏、平漢、津浦三條鐵路向華北地區擴大進攻,企圖以三個月時間「滅亡中國」。

在這生死存亡關頭,只有全民族團結抗戰才是生存和發展的唯一出路。中國共產黨高舉起抗日的大旗,在盧溝橋事變發生第二天就通電全國,號召「全中國同胞,政府,與軍隊,團結起來,築成民族統一戰線的堅固長城,抵抗日寇的侵掠!」、「國共兩黨親密合作抵抗日寇的新進攻!」同日,毛澤東、朱德、彭德懷等紅軍領導人致電蔣介石,表示紅軍將士願意「為國效命,與敵周旋,以達保土衛國之目的」。為促進國共兩黨實現團結合作抗日,黨中央派周恩來等將《中共中央為公布國共合作宣言》交給蔣介石。9月22日,國民黨中央通訊社發表中共中央的宣言;23日,蔣介石發表實際上承認共產黨合法地位的談話。中共中央的宣言和蔣介石談話的發表,宣告國共兩黨重新合作和抗日民族統一戰線形成。

團結就是力量,團結方能勝利。正是抗日民族統一戰線這面旗幟,召喚着全中國的各黨各派各界各軍,召喚着全中國的工農兵學商,召喚着海內外的華夏兒女,眾志成城,同仇敵愾,築起了中華民族抗擊日本侵略者的鋼鐵長城。這些百年以來未曾有的新氣象,標誌着一個古老民族的空前覺醒。這就使日本侵略者突然發現,它面對的是原來沒有預計到的整個中華民族組成的抗日民族統一戰線。

中國共產黨的全面抗戰路線

國共兩黨在如何抗日的問題上,一開始就存在着不同主張。蔣介石集團實行片面抗戰路線,單純依靠政府和軍隊的抗戰,不願意實行民主、改善民生,不敢發動和依靠人民大眾。中國共產黨則主張實行全面抗戰路線,廢除國民黨的一黨專政,給人民以充分的抗日民主權利,適當地改善工農大眾的生活,充分動員、組織和武裝民眾抗戰,使抗日戰爭成為真正的人民戰爭。

1937年8月,中共中央在陝北洛川城郊召開政治局擴大會議(洛川會議)。會議通過《中國共產黨抗日救國十大綱領》和毛澤東起草的宣傳鼓動提綱《為動員一切力量爭取抗戰勝利而鬥爭》。會議強調,必須堅持統一戰線中無產階級的領導權,在敵人後方放手發動獨立自主的山地游擊戰爭,在國民黨統治區放手發動抗日的群眾運動。洛川會議是在全國抗戰剛剛爆發的歷史轉折關頭中,召開的一次重要會議。會議通過的十大綱領和決定,標誌着黨的全面抗戰路線的正式形成。

為了初步總結全國抗戰經驗,批駁當時流行的種種錯誤觀點,系統闡明黨的抗日持久戰方針,毛澤東在1938年五六月間作了《論持久戰》的長篇講演,明確指出:「中國會亡嗎?答覆:不會亡,最後勝利是中國的。中國能夠速勝嗎?答覆:不能速勝,抗日戰爭是持久戰。」他分析了戰爭雙方存在着的互相矛盾的四個基本特點,即:日本是帝國主義強國,中國是半殖民地半封建弱國;日本的侵略戰爭是退步的、野蠻的,中國的反侵略戰爭是進步的、正義的;日本是個小國,經不起長期戰爭,中國是個大國,能夠支持長期戰爭;日本的非正義戰爭失道寡助,中國的正義戰爭得道多助。進而指出:第一個特點決定了日本的進攻能在中國橫行一時,中國不能速勝;後三個特點決定了中國不會亡國,經過長期抗戰,最後勝利屬於中國。

持久戰的戰略總方針

《論持久戰》科學地預見到抗日戰爭將經過戰略防禦、戰略相持、戰略反攻三個階段。中國將變為獨立國,還是淪為殖民地,不決定於第一階段大城市之是否喪失,而決定於第二階段全民族努力的程度。如能堅持抗戰,堅持統一戰線和堅持持久戰,中國將在此階段中獲得轉弱為強的力量。

《論持久戰》強調「兵民是勝利之本」,「戰爭的偉力之最深厚的根源,存在於民眾之中」。指出爭取抗戰勝利的唯一正確道路是充分動員和依靠群眾,實行人民戰爭。

在整個戰爭中,中國共產黨始終堅持動員人民、依靠人民,推動形成了全民族抗戰的歷史洪流,使日本侵略者陷入了人民戰爭的汪洋大海之中。

《論持久戰》系統闡明了黨的抗日持久戰戰略總方針,它不僅指明了必須持久抗戰才能取得最後勝利的前景,而且提出了一整套動員人民群眾,在持久戰爭中不斷削弱敵方的優勢、生長自己的力量、以奪取最後勝利的切實可行的辦法,大大增強了人們堅持抗戰的決心和信心。

【關鍵詞】

國共合作

全面抗戰

洛川會議

統一戰線

論持久戰