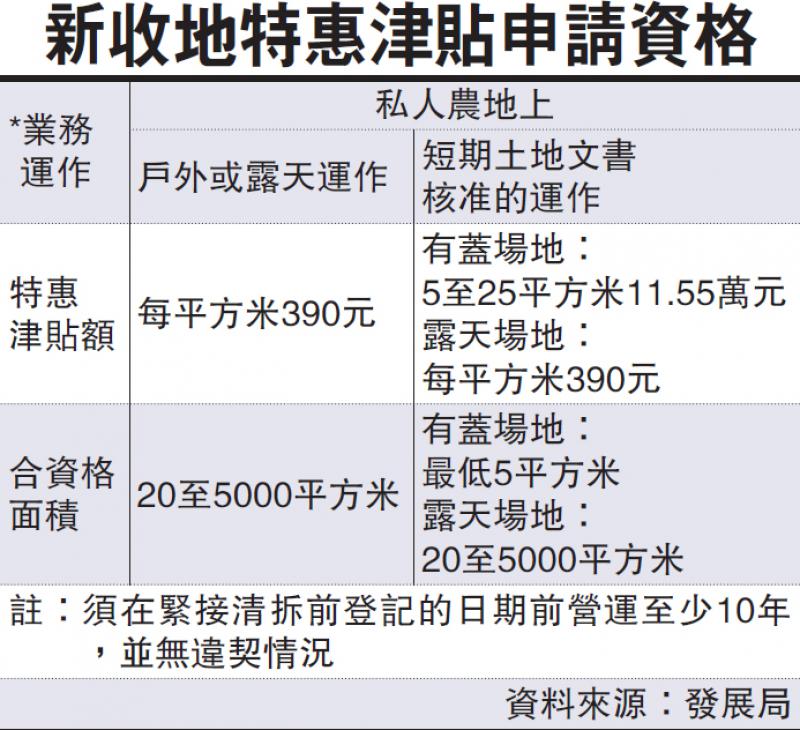

【大公報訊】記者趙凱瑩報道:發展局擬為在私人農地營運露天或戶外工商業務的經營者,提供收地津貼,有露天倉經營者歡迎有關決定,但認為限制露天場地最高賠償面積只有5000平方米(大約5.4萬平方呎),以及營運10年以上的要求是「多餘」,因為營運的露天場地可達數十萬平方呎,有機會引起爭執,拖慢收地進度。

本身經營露天倉20多年、新界露天倉經營者協會主席鄧坤盛昨日表示,受政府清拆影響的露天場地經營者,以往若要申請賠償,只可申請法定補償的騷擾補償金,過程中需向政府提交可證明公司利潤的文件、安排測量師等人往營運地點,實地測量估價及拍照,甚至要等待土地審裁處判決,才能獲得賠償,動輒要三至四年時間,而賠償金額往往未能「賠足」,形容安排費時失事。

他指,政府在公布新津貼安排前,並未諮詢業界及相關經營者意見,惟他對於新安排表示歡迎,認為有助加快獲得賠償的時間。不過,新津貼的合資格申請者需營運有關業務至少10年,露天場地更限制最高賠償面積為5000平方米,鄧坤盛認為,有關限制「多餘」,因現有的露天倉面積由數千平方呎至數十萬平方呎不等,只賠償5000平方米麵積的安排,對大型倉庫並不公平。

至於10年營運時間,他形容更令人難以明白,認為這限制勢將引致營運八、九年的經營者不滿,或影響政府收地進度。他希望政府在推行新津貼同時,可刪除上述限制。