年初以來,美聯儲官員多次提及縮表進程。在市場開始揣測美聯儲的縮表路徑時,中國人民銀行的數據顯示其資產負債表在今年前三個月收縮了1.1萬億元,降幅達到3%。市場高度關注,這是否意味着人行先行美聯儲縮表。在市場情緒趨謹慎下,中國10年期國債收益率升穿3.6%,創2015年8月來新高。然而,追溯歷史資料可見,這其實並非人行的首次縮表,而以往縮表期間市場流動性亦未有顯著抽緊,因而人行的縮表由季節性因素解釋更為合理。反倒是監管升級下中國金融機構資產負債表的調整將產生更為廣泛的影響。/中銀香港分析員 劉雅瑩

一、美聯儲多次提及縮表引起市場密切關注

美聯儲3月份的貨幣政策會議紀要曾提及,大多數美聯儲官員認為如果經濟符合預期,美聯儲可以在今年晚些時候開始縮減資產負債表,但強調應以溫和、可預見的方式進行。

該次縮表的背景是,美聯儲在金融危機後的數年時間內陸續實施了四輪量化寬鬆政策,使得資產規模較金融危機前擴張近5倍至4.5萬億美元。如此非正常的擴張速度令美聯儲量化寬鬆的效果接近極限,同時當前美國經濟開始逐步復甦,於是美聯儲在2014年9月公布了「貨幣政策正常化原則與計劃」。該計劃旨在通過加息和縮表的相伴進行,使美聯儲逐步重新回到傳統貨幣政策框架,以備美國經濟再次遇到負面衝擊時,能夠獲得更多貨幣政策的空間。

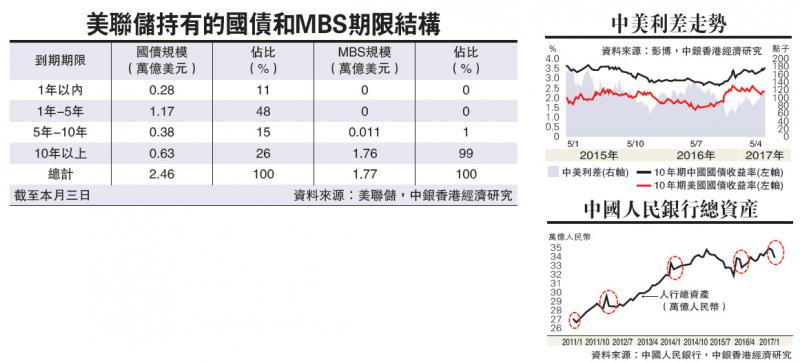

對於美聯儲此次縮表的時間和路徑,市場普遍認為美聯儲最早將於今年底或明年初開啟縮表進程,縮表均值為每年3000-3500億美元左右,縮表操作可能需要持續五年。就美聯儲目前的資產結構而言,截至5月3日,美聯儲持有2.46萬億美元的國債和1.77萬億美元的抵押貸款支持證券(MBS)。其中MBS到期期限均在五年以上,而60%左右的國債將在五年內到期。因此美聯儲可能是首先針對國債採取「部分停止再投資」的策略,經過一段時間之後視宏觀經濟和金融市場環境而有限制地「主動拋售」MBS,以減少縮表對金融市場的衝擊。

二、中美利差對中國貨幣政策制約有限

在美聯儲提及縮表的同時,人行的資產負債表在今年2、3月份收縮了1.1萬億元。市場質疑人行是否受美聯儲貨幣政策正常化的制約,先行收縮其資產負債表。然而,雖然近年來中美長債利率關聯度不斷提升,但中美利差對中國貨幣政策制約有限。

第一,影響中美國債收益率的因素不盡相同,中美利差並不穩定。4月底中美國債收益率明顯背離,中美利差升至七個月來的新高122基點。這是因為中美國債收益率的驅動因素明顯不同。美債更多是受特朗普政策不明朗、地緣政治局勢升溫和全球流動性仍未有明顯轉向的影響,因而收益率走低。而近期金融監管步伐加速使中債收益率明顯攀升。

第二,美債收益率在近期大幅攀升的概率不大,難對中國貨幣政策造成壓力。首先,美國經濟並沒想像中那麼強勁。再者,美國國債的最大持有者並非美國貨幣當局及美國商業銀行,而是國際投資者(佔比達38%),其次是養老基金司等非銀機構(佔比達28%),因此美聯儲縮表導致的美債邊際需求變化較容易被這些主要國債持有方所吸收。

第三,中美間資本流動的不暢能為人行的貨幣政策提供緩衝空間。當前中國債市開放程度有限,國際投資者佔比不足2%,導致不能實現利率的瞬時傳導。中國較強的資本管制也意味着人民幣匯率即便有貶值壓力,其波動幅度處於人行的控制之中,因而中國貨幣政策沒有必要完全受制於其他央行。

三、人行縮表或屬季節性因素導致

雖然人行的資產負債表在今年前三個月收縮了1.1萬億元,但人行縮表與美聯儲縮表有本質區別。金融危機後,相比美聯儲資產負債表4.5倍的增長,人行資產負債表擴張速度較為穩定,六年多以來只增長了30%。事實上,美聯儲的量化寬鬆(擴表)是在其傳統貨幣政策窮盡之際開創的非傳統貨幣政策工具。而人行資產負債表的收縮與擴張並不依據貨幣政策取向,與銀行間流動性也無直接關係。

人行在歷史上曾出現過數次縮表,例如2015年3月至12月,人行總資產下降2.76萬億;2016年2月至3月,人行總資產減少大約1.08萬億。對人行資產負債表進行拆解發現,2015年的那次縮表,主要因外匯佔款累計下降了2.19萬億。而2016年2月的縮表,主要是由於人行對「其他存款性公司債權」大幅下降了近8500億元。儘管人行縮表造成了基礎貨幣的下降,但人行通過降準操作和財政存款投放,保證了銀行超儲維持在「合意水準」。事實上,2015年和2016年的兩次縮表正處於人行的寬鬆周期,這亦從側面印證了人行縮表與否與貨幣政策取向並無直接關係。

人行今年初的縮表主要也是由於對其他存款性公司債權下降了1.06萬億元,而在過去的六年中有五年都出現過類似情況,可見人行對其他存款性公司債權的波動存在一定的季節性。這或與春節後人行在公開市場回籠資金,以及每年3月財政投放導致人行負債端財政存款大幅減少有關。另一方面,4月25日舉行的中共中央政治局會議強調,「要高度重視防控金融風險,加強監管協調」。相信在協調監管框架下,人行整體資產負債表規模仍將維持相對穩定。

四、嚴監管政策下金融機構資產負債表的結構更值得關注

儘管人行縮表只是偶然,但值得注意的是,為達宏觀審慎評估(MPA)考核標準和滿足監管要求,近期不少金融機構已開始收縮同業業務。中國銀監會近日公布的兩項數據反映出金融機構縮表苗頭顯現。在同業業務方面,3月末銀行同業資產和負債餘額分別為21.7萬億和30.3萬億,較年初下降1.4萬億和1.9萬億。理財業務方面,3月末理財餘額29.1萬億,同比較2016年大幅回落34.8個百分點。由於中小銀行和城商行的盈利模式更依賴於「同業負債─同業資產」的同業鏈條,因此在嚴監管政策下,中小銀行的委外規模會被動縮減,未來這些銀行的縮表速度會加快。

除銀行業外,一行三會的監管升級也會驅使非銀金融機構調整其資產負債表。近期,證監會約談各大券商,要求清理資金池類債券產品。另一方面,中國保監會將於今年5月至7月在保險業開展涉嫌非法集資風險專項排查行動。在監管重壓下,國內資管行業的多層嵌套及監管套利等亂象將面臨全面整頓,金融機構亦將陸續開始調整其資產負債表。

儘管金融機構的縮表可能導致社會融資增速的放緩,短期內或對實體經濟造成一定影響。但相信隨着金融機構間的槓桿逐漸拆解,資金空轉的問題能得到解決,長遠來看,也有利於資金脫虛向實。