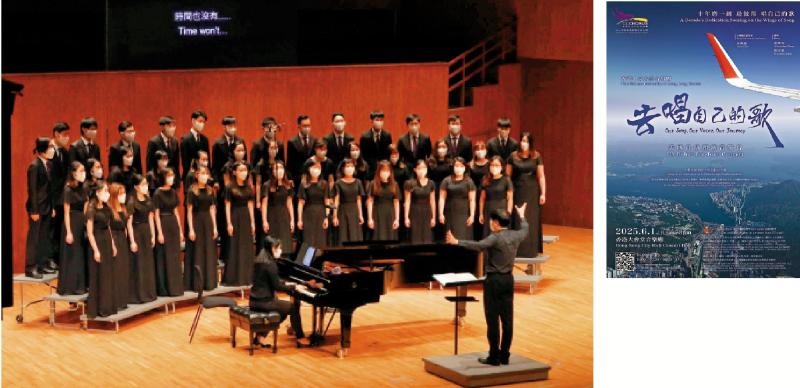

右圖:《去唱自己的歌》音樂會海報。左圖:中大合唱團2022年音樂會《再唱自己的歌》。

香港中文大學合唱團(下稱「中大合唱團」)將於6月1日在香港大會堂音樂廳舉行《去唱自己的歌》美國首演預演音樂會。音樂會將演出11部近三年面世的全粵語混聲合唱作品,超過一半為世界首演。曲目涵蓋現代新詩、民間口述文本、原創歌曲,以及音樂劇與流行曲的改編作品。這次演出後,團隊將赴美國印第安納州演出3場,包括在印第安納州合唱指揮協會夏季大會舉行示範講座。合唱團指揮朱振威日前接受《大公報》訪問,分享演出的構思與準備。\大公報記者 郭悅盈

中大合唱團多年來持續投入粵語合唱的創作與演出,他們原定於2020年赴加拿大演出,因疫情取消,自此久未外訪。「等了很久,這次能再出外演出,還是去美國,意義很大。」朱振威感慨道。

推動粵語合唱走出香港

這趟旅程,對朱振威而言,是推動粵語合唱的一次延伸與實踐。從2008年開始,他每年都會委約新作品,其中有些是粵語創作。然而,真正讓他對「粵語創作與合唱」產生強烈意識的,是2014年與台灣作曲家冉天豪的一次對話。「他問我:你們明明都說粵語,為什麼合唱曲這麼少用粵語?」這句話讓朱振威一時語塞,也點燃了他推動粵語合唱的決心。

不久之後,中大為顧嘉煇頒授榮譽博士,學校邀請合唱團為他舉辦致敬音樂會,促成了一場以粵語作品為主的演出《不朽香江名句──向顧嘉煇致敬》。從那時起,朱振威更堅定地走在推動粵語合唱的路上,持續委約創作,也逐漸累積起一系列屬於香港的聲音。今年,中大合唱團終於將這些作品再次帶出香港,開啟一次用母語自我介紹的旅程。

說起《去唱自己的歌》,朱振威笑言,起名過程十分順暢,也延續合唱團一路以來的創作脈絡:「2019年,合唱團推出第一張全粵語專輯,名為《唱自己的歌》,其中冉天豪作品《尋夢者》作為附贈曲目(Bonus Track)收錄在內;到了2022年,我們辦了一場全粵語音樂會,乾脆取名《再唱自己的歌》。今年準備將粵語作品帶到美國,有團員提議『既然要出發了,不如就叫《去唱自己的歌》吧。』」這提議一出,大家一拍即合。

新作改編自廣東哭嫁歌

《去唱自己的歌》的節目單中既包含新作,亦有過往作品。朱振威坦言,原本選曲時並沒有刻意設定主題,但當所有曲目排好之後,才驚覺其中有種「離別」的情緒貫穿始終。新作《開嘆情》組曲改編自清末民初的廣東哭嫁歌歌詞,聚焦舊時女性出嫁前的別離愁緒;《太平山之疫》組曲改編自同名音樂劇,聚焦於面對疾病時的生離死別。現成作品《回憶》與《竹蜻蜓》則更貼近個人:前者由移民創作者郭曉楠所寫,回顧童年點滴,帶出淡淡的懷舊與不捨;後者由李唯德創作,靈感來自送別好友郭曉楠時的情景,以《多啦A夢》為象徵,講述童年願望與現實的落差。記者現場聆聽合唱團排練《開嘆情》組曲中的〈十二月嘆詞〉,當時團員們置身走廊,無伴奏合唱搭配着樓內自然的回響,聲音悠遠動人。這首佔據全曲時長一半的作品,彷彿每個字句都在表達新娘對家鄉與親情的依依不捨。

冀觀眾領悟粵語魅力

「本來只是想選一些有本地色彩、好聽又動人的歌,但到最後才發現,這些作品其實都在講成長、講失去、講離別,講我們這一代人正在經歷的種種。」朱振威說。這個無心插柳的巧合,也讓6月1日的預演多了一層情感──像是在臨行前,先把這些屬於香港的歌,唱給香港聽。

此次赴美演出,亦是一場語言文化的輸出。對於將粵語合唱帶到美國觀眾面前,朱振威並不擔心對方「聽不懂」:「音樂的情感可以跨越語言,就像我們聽德文美聲,即使不懂歌詞,也一樣會被打動。」他補充道,團隊準備了歌詞翻譯和電子場刊,幫助觀眾理解內容,但他更在意的是,情感能否穿透語言抵達人心。「我相信,他們聽得出粵語在合唱裏的魅力。」